(原标题:两名新兵荣立三等功带来的冲击波——对第16集团军某机步旅一则新闻的追踪)

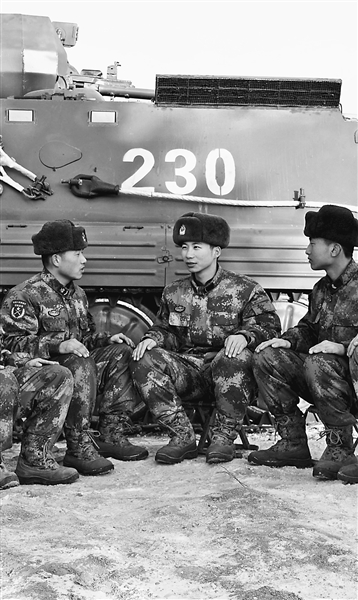

2015年12月10日,经民主推荐和严格把关,第16集团军某机步旅结合新兵训练考核和总结,为两名“新兵标兵”周汐翰、张华健记三等功。这一做法如同平地骤起的一声惊雷,在官兵中引发冲击波。一时间,许多官兵为之点赞,但也有一些官兵发出了素质和“身份”之问:“新兵凭啥立功?”“新兵承受得了军功章之重吗?”新年伊始,记者对这件事的前前后后进行了一番探访。

逐梦,让他们与众不同

作为新兵营的教导员,郭太波对周汐翰入伍前的经历有着详细的了解:他本人曾有过两次出国留学的经历;从小在蜜罐中长大的他,是抱着看看军营“别样风景”的心态走进部队的。

周汐翰的新兵班长侯庆余告诉记者,周汐翰刚入军营时,体能素质差,缺乏吃苦意识。一次,他安排周汐翰和同班同乡战友冯卓清扫垃圾车。结果,周汐翰被垃圾车散发出的气味熏得受不了,用水简单冲洗了一下便把车推了回来。相比之下,冯卓负责的车不仅整洁,就连铁锈也被清除得一干二净。

“他是吃不了部队苦啊”“人家当兵就是为了体验生活”……身边战友有意无意的评论,深深刺痛了周汐翰。他暗暗发誓:一定要实现转变,当一名好兵!

有了奋斗目标的周汐翰,开始了自己的“士兵突击”:手榴弹投远不及格,大家休息时,他拿哑铃练臂力;3公里长跑,他在腿上绑了两公斤的沙袋;射击训练,他不仅看重上靶的弹数,更追求中靶的环数,每次都盯着弹着点用心琢磨、反复修订……

与周汐翰不同,家境贫寒的张华健从小就有个军旅梦。大学毕业,他毅然辞去了薪资待遇丰厚的工作,当兵来到部队,下决心想要考军校或选取士官。入伍后,“当最出色的战士”成为了张华健的“座右铭”。

“张华健始终有明确的目标和坚定的信念,对荣誉如饥似渴。”指导员杨宏君告诉记者,从入伍的第一次训练开始,张华健就以拿第一、站排头来严格要求自己。为了达到这一目标,他常常自我加压,甚至达到了苛刻的地步。因身体偏胖,加之协调性较差,入伍之初的张华健单杠引体向上只能拉三四个。为尽快弥补这一素质短板,他跟单杠较上了劲,除了正常器械训练,一有时间他就跑到器械训练场,拉上几个。虽是初冬,但东北大地早已滴水成冰。长期裸露在严寒下,单杠被冻得紫黑,手掌握在单杠上钻心地疼。没几天,张华健的双手掌就被撕掉了几层皮。两个月下来,他体重下降了13公斤,单杠引体向上成绩则提高到33个。

“经常是老伤没好,新伤就出,在单杠上一抓常常留有一道道血迹,有时真希望他不要那么要强。”说起张华健训练时的刻苦劲儿,作为新兵班长的董辉,连竖大拇指的同时,也很心疼。

2015年12月上旬,新兵结业考核如期举行。暴风雪中,张华健、周汐翰等千余名新兵,毫不畏惧,迎难而上,用必胜的信念、过硬的素质、顽强的精神、优良的作风,交出一份令人满意的答卷。张华健取得了全旅新兵单兵队列、轻武器射击、3公里、卫生与防护等8个课目的总评第一名,周汐翰取得了所考课目的全优成绩。

新兵立功引发“冲击波”

回想起一个多月前站在领奖台上的情景,周汐翰仍感觉像做梦一样。

披上“新兵标兵”的绶带,戴上沉甸甸的军功章,虽然名字已经被写在了新兵训练总结的表彰通令里,但周汐翰仍在大腿上狠狠地掐了一把,用他自己的话说:“真没想到新兵居然也能立功。”

诚然,对于每一名军人来说,军功章都是流淌在血液里的渴望。但是,当它挂在新兵的胸前,那还略显稚嫩的脸庞和军功章散发出的耀眼光芒交织在一起,多少有些“刺眼”。

“和大多数老兵相比,不论是为部队建设作出的贡献,还是个人的综合素质,新兵都差了一大截,新兵都立了功,老兵们能服气?”虽然是周汐翰下连后所在班的班长,并有着连续4年新兵班长经历,对新兵怀有深厚感情的上士杨志并不讳言,“给新兵立功,会不会挫伤了老兵的心?”

和杨志一样,那天,当旅里决定给“新兵标兵”记功的消息传出后,官兵们在为这两名新兵喝彩与祝福的同时,心中也有不少疑虑:新兵期间就立功,对他们的肯定和褒奖是否过早?