在我军的高级将领中,黄克诚素以耿直、敢说真话著称。漫漫长征路上,这个逢山开路、遇水架桥的“长征先锋师”政委就因为反对“左”倾冒险主义、反对“肃反”扩大化而屡遭迫害,可谓“是是非非走长征”。

然而,在黄克诚的回忆录中,我们更多看到的是他对于战友们在长征中经历的种种磨难和考验的深情记述。追寻他的远征脚步,聆听他的长征故事,或许我们才会真正领会到为何很多红军将领在谈到长征时,都会称自己为“幸存者”。因为,那实在是一个为了理想重大牺牲的非凡选择,是一次向死而生、拥抱希望的特别出发。

或许,在黄克诚的眼里,长征还有着别样的特殊意义——那是一座逝者的纪念碑,记录着一个个曾经鲜活的生命如何为了心中所求而无悔凋谢;那是一道传承的铁索桥,象征着一个个后继者不忘初心,坚守信仰,穿越绝境,走上新的长征。

生生死死战未休。走过长征的红军将士的豪情宣言之后,我们期待听到“四有”新一代革命军人坚定的回应!

——编 者

生生死死战未休

——黄克诚回忆里的长征

■萨 苏

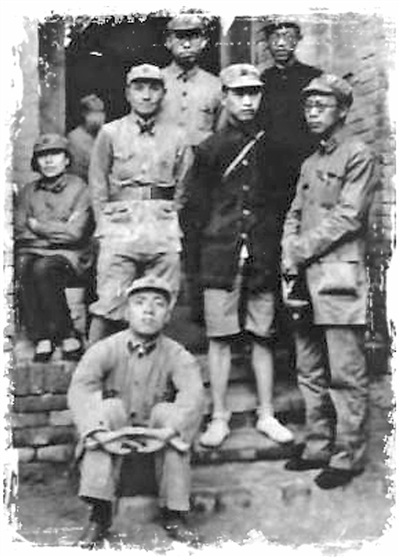

资料图片:非常遗憾,编者未能找到黄克诚大将在长征中的影像。这幅照片是1937年,黄克诚(三排右一)与李伯钊、邓小平、杨奇清、陆定一、罗荣桓在陕西三原县云阳镇的合影。经历过长征的磨难,这些年轻的红军干部们眼神愈加坚定。

1、1934年12月1日黄昏,冬季的湘江如一条带子从广西界首的山脚下蜿蜒而下,却比往日多了一点异样——平时澄清的江水变成了红色,不时有人和马的尸体、各种辎重从上游被冲下来,滚滚而下。

江边的山麓上,有一片已经千疮百孔的阵地。炮弹剖开地表,把苍翠的山峦变成了灰黑色,已经弹尽力竭的红军指战员仍在这里拼死坚守。而就在这片阵地上,战斗间歇中一场激烈的争论正在两名红军将领之间进行。这两名将领,便是红三军团第四师师长张宗逊和政委黄克诚。

他们争论的焦点是——现在部队何去何从,要不要撤。

张宗逊认为,上级的命令是固守此地,没有新的命令下来之前,我们必须在这里坚持下去。而黄克诚的见解是,我师任务为掩护中央纵队渡过湘江,12月1日下午,中央纵队从界首渡口完成了渡江,任务已经达成,因此不应该继续滞留此地,必须尽快撤离。

周围敌情险恶,作为一名优秀的军人,张宗逊也嗅出了空气中危险的味道,甚至他感到,上级可能并非没有新的命令,而是由于战况险恶,通信人员未能抵达一线阵地。但第五次反“围剿”作战中,红军军事顾问、共产国际代表李德的那一套呆板的战术一向要求红军不惜代价,死打硬拼,给一线指挥官的自主权越来越小,稍有异议就会被扣上“右倾”“动摇”的帽子。所以,张宗逊对此时是否撤退难以下定决心。以他刚烈的性格,宁可战死沙场,也绝不能被扣上这样的帽子。

在红军部队中,政委有最后的决定权。关键时刻,深知张宗逊性格的黄克诚摘下了自己那副深度近视镜,说道:“你迅速指挥部队撤离,去追赶主力,一切由我负全部责任。”黄克诚通过行使这一权力,把责任揽到了自己的身上,使第四师得以避免被歼灭的危险。不久,在龙胜县境内的两河口阻击战中,黄克诚再次行使这一权力,并让师政治部主任张爱萍带领一支部队先撤走,交替掩护师主力撤出战斗。

事实证明这两次的决策十分果断正确,湘江战役中,在另一翼阵地上执行断后阻击任务的红三十四师因为后撤得稍缓,遭蒋军合围而全军覆没,师长陈树湘重伤而死。在两河口,白军两个主力师和一个主力旅已经如两把大钳子剪向红四师的两翼,却因其及时撤离而扑了个空。

几十年后我们追寻湘江血战的痕迹,不禁被黄克诚敏锐的战场感觉所折服。同时,也会感到他当初下定决心时心中的痛切——他再也不愿失去一个搭档了。