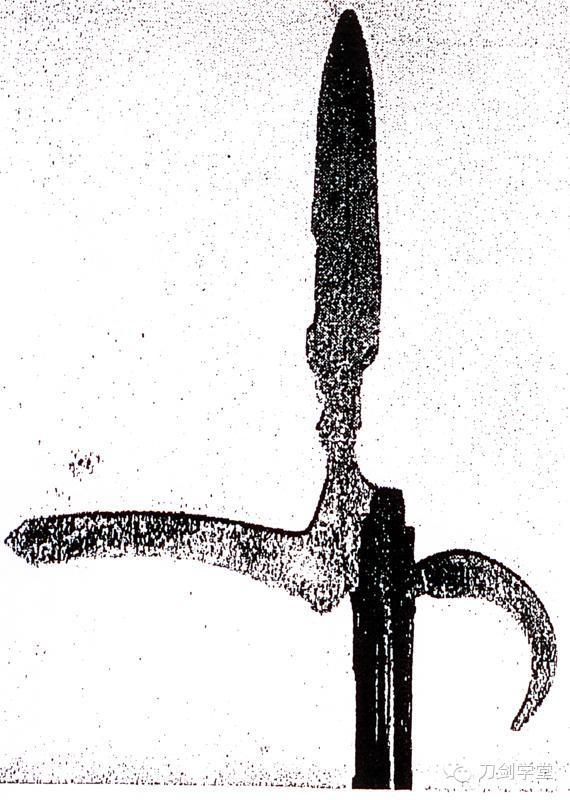

此外,我国的古文献中还提到一种钩拒。《墨子•鲁问》:“公输子自鲁南游楚,焉始为舟战之器,作为钩强之备。退者钩之,进者强之。量其钩强之长,而制之为兵。”今本《墨子》不无脱讹之处。《御览》卷三三四引作:“公输般自鲁之楚,为舟战之具,谓之钩拒。退则钩之,进则拒之也。”清•孙诒让《墨子閒诂》认为:“此作‘钩强’无义,凡‘强’字并当从《御览》作‘拒’。《事物纪原》引亦同。”吴毓江于上世纪40年代出版的《墨子校注》则以“钩、强”为二物,并认为“强”字不误,作“钩拒”者是“以意改之”。案吴说不确。正像钩镶并不是两件器物一样,钩拒也是兼起勾拉、推挡之双重作用的一件武器。相字得义于攘,而攘、拒意近。“攘,拒捍也”(《慧琳音义》卷八五引《考声》)。“拒,捍也”(《慧琳音义》卷七引《广雅》)。近年好些书上因此都说钩镶和钩拒是一回事。但钩镶的长度不到1米,只能在陆战中用于搏斗;水战中两条船之间总有距离,1米长的钩镶是接触不到对方船上的敌人的。公输般约生活于春秋末叶,那时水战的战况只能和河南汲县山彪镇、四川成都百花潭出土铜器上的攻占图纹近似,战士所执者仍多为矛、戟等武器。公输般如制出作为“舟战之具”的钩拒,看来也应是一种长兵、不能与上述图纹中反映出的情况相去太远。自先秦兵器中检寻,1971年在湖南长沙浏城桥发现一座东周木椁墓,墓中出土的铜戟之内部向下弯曲如钩(图六)。

图六 湖南长沙浏城桥东周墓出土铜钩拒