(一)胆管癌

肝门部胆管癌多发于50-59岁年龄段的病人,男性居多。多数病人原来身体好,开始时往往是尿色加深,全身皮肤瘙痒,继而出现进行性加重的黄疸,尿呈茶色,伴有上腹不适、饱胀、食欲下降、体重下降等全身性症状。如果出现上述症状,经常规治疗不见好转,要考虑是否患有胆管癌。

胆管癌在临床上并不多见,一旦发生,治疗效果较差,生存期较短。因此,预防胆管癌的发生显得非常重要。

1、现代医学研究表明,以下因素容易诱发胆管癌:

(1)肝胆管结石

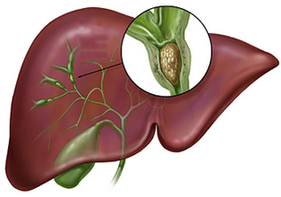

胆管癌与肝胆管结石的关系甚为密切,在肝胆管结石多发的地区,胆管癌的发病率也增高。其机制可能为胆石和炎症的慢性刺激引起胆管上皮糜烂溃疡脱落,上皮细胞增生,最后发生胆管细胞癌;此外,胆石引起梗阻,胆汁排出不畅,胆汁中石胆酸在局部增多,也具有致癌作用。

(2)先天性胆管扩张

此病容易引起胰液的返流、胆汁的淤滞、结石的形成,这些都是胆管癌变的诱发因素。

(3)肝炎病毒感染

人体感染肝炎病毒后,细胞正常的调控机制受影响,易发生癌变。

(4)胆管腺瘤

胆管腺瘤多见于肝内胆管,其中以绒毛状腺瘤最常见,而绒毛状腺瘤约63%可发生恶变。

(5)胆道手术

在经十二指肠括约肌成形术或胆总管空肠吻合术的病人,术后容易发生胆管癌变,这主要是由于胰液和肠液的返流、胆汁的淤滞、结石的形成和慢性炎症的刺激引起。

(6)胆管癌还与硬化性胆管炎及寄生虫,如华支睾吸虫感染有关。

由此可见,胆管癌的发生与许多肝胆疾病有关,及时治疗这些疾病可有效防止胆管癌的发生。

2、胆管癌的影像学诊断方法

(1)腹部B超

腹部B超检查具有无创、方便、费用低、可重复检查等优点,是胆管癌诊断的首要方法,亦可作为筛查手段之一。其诊断胆管的位置和定性准确性分别为96%和60%-80%。

(2)腹部CT

腹部CT检查对肝门部胆管癌的诊断符合率要优于B超,它可显示胆管肿块的部位、大小、密度、局部扩散、血管有无侵犯、淋巴结及邻近器官是否受累、有无远处转移、胆管扩张程度及有无腹水等,对估计预后具有重要意义。

(3)核磁胆道造影(MIR)

核磁胆道造影为三维立体成像,可显示整个胆道系统的全貌,且无须注射造影剂即可获得良好的图像,最新研究的自旋回波系列T_1加权和T_2加权的补充,使图像在某种程度上可提示组织学论断。在判断肿瘤的位置、大小、形态和局部浸润方面更直观;对胆管肿块内的血流以及肿块与门静脉、肝动脉关系的判断有很高的价值。

(4)经皮肝穿刺胆道造影(PTC)

PTC检查可以在电视透视下动态观察造影剂在胆道内流动及分布情况,对胆总管下段开口有无梗阻,部分梗阻还是完全梗阻的诊断较CT和MIR更准确和直观。PTC对区分是肿瘤、结石还是炎症引起的胆道梗阻价值较大。

(5)逆行胰胆管造影(ERCP)

ERCP可显示胰管及胆管的病变,部分病例还可以钳取病变组织作病理检查,达到明确病因、确定病理类型的目的,准确率为90.3%。

3、胆管癌的肿瘤标志物测定方法

(1)胆汁中脱落细胞检查

术前经PTC或ERCP检查时抽取胆汁,诊断胆管癌的阳性率为63%,具有较高的特异性。

(2)肿瘤相关抗原的检测

日前研究发现,对胆管癌诊断有价值的肿瘤相关抗原有:CEA、CA_(19—9)、CA_(50)、CA_(242)等。

(3)DNA含量的流式细胞仪分析

DNA含量异常是恶性肿瘤的共同特征,利用流式细胞仪定量测定肿瘤细胞DNA的相对含量,为肿瘤的诊断提供了一种新途径,在判断各种肿瘤的预后和疗效方面亦有重要意义。

(4)胆管癌的基因检测

在胆管癌中发现ras、p53、myc、erbB—2等基因的突变、缺失或过表达,或在5号染色体上的5p3—qter区域有一等位基因的缺失,可能与胆管癌的发生或存在有关。

4、肝门部胆管癌视为手术“禁区”

据周丁华教授介绍,患肝门部胆管癌的病人,起初会出现饱胀感、食欲减退、上腹胀满、胃口不好,多半会以为消化系统出现了问题,一般不易被人发现。只有当病人出现黄疸,眼睛和皮肤发黄、尿色加深、大便变浅甚至是白色大便时,才会引起患者和家属的注意。这种现象的出现,说明人体排泄胆汁的干线出现了问题,在排泄过程中出现了堵塞,胆汁排泄不出去,受到梗阻,并且胆汁淤积,此时出现的黄疸叫做肝细胞性黄疸、溶血性黄疸、梗阻性黄疸。

肝门部胆管癌属于梗阻性黄疸,必须要外科治疗。到医院检查,B超发现肝脏血管有扩张,再经CT和核磁确诊瘤体的大小、位置,并制订治疗方案,是否切除肝脏及其切除程度,是否切除血管及进行血管重建等。治疗时尽量清除肿瘤,手术方案有两种:(1)有机会手术的病人应尽量进行根治性手术清除;(2)在不能手术的情况下,可姑息性解决,在胆道里放上支架,让管子强行穿过瘤体的位置,打出一条通道,使胆汁流出来,排到肠子里起到它应有的功能,这种方法称为外引流,这样可提高病人的生存质量,减少黄疸。

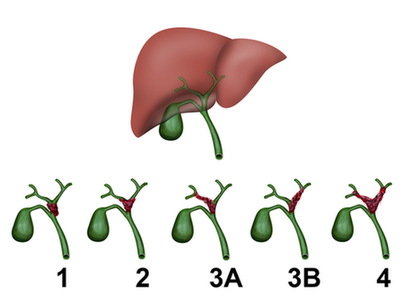

肝门部胆管癌是一种常见的胆道恶性肿瘤,因肿瘤所在的肝门部血管纵横交错,位置险要,历来是肝胆外科治疗的难点之一,更因手术风险大,一度被视为手术“禁区”。肝门是管道系统进入肝脏的重要关口,其中包括门静脉及胆汁的排泄,肝动脉、胆管三个管道系统同时在此交汇,为肝脏提供营养,并各负其责,而位于肝门部的三个管道系统被结缔组织包裹着,用通俗的话说,三个管道同时长在肉里,并肩而行进入肝脏,进行各自的工作。门静脉负责把从胃肠道吸收的营养物质以血液的形式带入肝脏,进行解毒、合成与代谢;肝动脉负责供氧;肝管负责把肝脏产生的胆汁排泄入肠。

手术的关键是避免血管出血,肝门胆管癌一旦累及血管就难以切除,其根治切除术是一项难度很高的外科技术,手术的关键是在不损伤血管的情况下,把长在胆管处的肿瘤切除。因此手术难度大,很容易大出血,损伤到门静脉和肝动脉。因为三个管道是包裹在一起的,在分离时要仔细,更需要医生有丰富的临床经验,能够精确地掌握包裹在肉下面的血管位置。如果切除血管,就会导致肝脏功能衰竭,致患者死亡。在手术过程中,既要小心又要把癌组织清除干净,其在手法的处理上最能体现出医生丰富的临床经验和手术技巧。