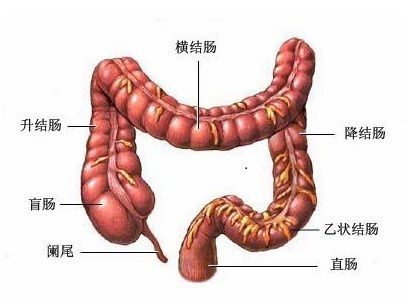

溃疡性结肠炎(Ulcerativecolitis,UC)系一种慢性非特异性的大肠黏膜炎症性病变,临床以腹痛、腹泻、黏液脓血便、里急后重等症状为主要特征,并可伴有肠道外病变,以关节损害和皮肤病变最为常见。UC的病因及发病机制尚十分不清楚,目前普遍认可免疫系统异常是UC发生的主要内在因素。此外,UC的发生还与遗传因素、微生物因素、环境因素等密切相关。UC属中医学“泄泻、痢疾、肠澼、便血”等范畴,多数中医学者认为此病为本虚标实之症,以脾虚为本,湿热瘀毒为标。由于UC发病率逐年升高,并具有低治愈率、高复发率及高癌变率等特点,目前UC已成为我国常见消化系统疾病之一,不断有更多的学者投入到UC的研究中来。

西医治疗

由于现阶段UC尚无根治疗法,西医治疗主要以氨基水杨酸制剂、糖皮质激素、免疫抑制剂等药物对症治疗为主。近年来在UC病因和发病机制的研究以及UC动物模型的制作上均取得新进展,不仅对原有治疗药物有了更多新认识,也使得一些新疗法的研究成为可能,其中以生物治疗为代表的新疗法在UC的治疗中开始发挥重要的作用。

氨基水杨酸制剂氨基水杨酸制剂是目前轻、中度UC患者一线用药,该类药物包括传统的柳氮磺吡啶(SASP)和各种不同类型的5-氨基水杨酸(5-ASA)制剂如奥沙拉嗪(olsalazine)、美沙拉嗪(mesalamine)、巴柳氮(balsalazide)等。口服制剂的SASP在使用时,有相当一部分药物在胃及小肠被吸收,使剩下的药物进入结肠部位后由于药量不足而难以发挥其治疗作用;此外SASP不良反应较多,如皮肤过敏反应、恶心呕吐及肝肾损害等,近40%的患者可因无法耐受而停药。近年来研究推出的奥沙拉嗪、美沙拉嗪、巴柳氮等,不会在胃及小肠被吸收,可以使足量的药物到达结肠部位而起到更好的治疗作用,同时也减少了全身吸收所带来的不良反应。成龙等使用美沙拉嗪与SASP分别治疗45例UC患者,8周后美沙拉嗪组总有效率达91.1%,SASP组有效率为77.8%;而美沙拉嗪组不良反应发生率为35.6%,低于SASP组的55.6%。李智民将144例UC活动期患者随机分为治疗组及对照组,分别使用奥沙拉嗪及SASP口服正规治疗8周后进行临床评价,奥沙拉嗪组在总有效率上略高于SASP组,虽然无统计学差异,但奥沙拉嗪组的不良反应发生率8.33%明显低于SASP组的19.44%。许海莲等使用巴柳氮钠与SASP治疗46例活动性UC患者亦得出类似结果,在总治疗率没明显差异的同时,巴柳氮钠的不良反应发生率明显较低。正由于在疗效及安全性上均优于SAPS,奥沙拉嗪、美沙拉嗪、巴柳氮等新制剂在临床上已经成为治疗轻、中度UC患者更常用的选择。在使用氨基水杨酸制剂治疗UC患者时,新观点提出需要根据每名患者病变所在肠道中的具体部位选择适合的药物。氨基水杨酸制剂直接作用于肠壁而起效,不同的药物或剂型,在肠道中释放的位置不同,其主要作用的部位亦不同。如SASP、奥沙拉嗪、巴柳氮主要作用于结肠,缓释型美沙拉嗪主要作用于远段空肠回肠和结肠,pH依赖型美沙拉嗪作用于回肠末段和结肠,根据病变部位选择性用药,能最大限度地提高药物利用及疗效。