警钟长鸣:牢记国耻以史为鉴

甲午战争的硝烟虽已散尽,但《马关条约》签订的那段屈辱历史却历历在目,时刻给我们敲响警钟,值得我们铭记反思。因为只有牢记国耻,才能避免悲剧重演;只有不忘过去,才能更好地把握明天。

第一,能战方能言和,战场上得不到的东西也休想从谈判桌上得到。日本在首次谈判中之所以有底气对张荫桓、邵友濂百般刁难,拒绝谈判,靠的正是日军在战场上的节节胜利;敢对李鸿章狮子大张口,列出苛刻至极的和谈条件迫其就范,靠的也是一场场的军事胜利。张、邵以及后来者李鸿章,在谈判桌前唯唯诺诺,一味迁就忍让,说到底还是没有一场胜仗做底气。全程参与和谈的头等参赞伍廷芳曾感慨万分:“我将卒苟能奋勇于疆场,不容其猖披,何致就被而受此欺慢?欲消此恨,其在将与兵焉!和局易成与否,亦在战争之胜负判也。”期望通过谈判乞求达成目的,最终得到的只能是无奈和屈辱。

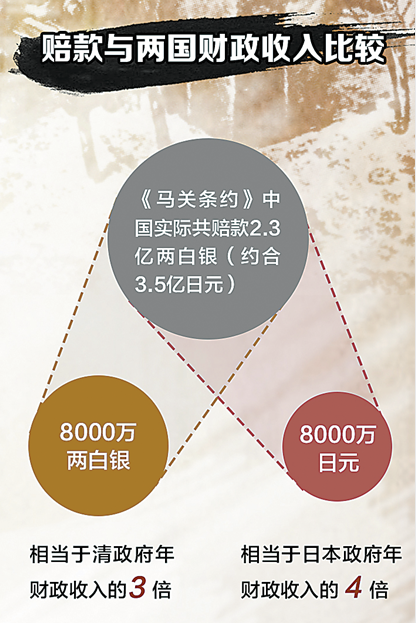

第二,弱国无外交,谈判的基础是以强大的国力作支撑。在中日和谈中,根本看不到对等谈判中相互妥协让步的场景,有的只是一边倒的哀求。在谈到台湾问题时,伊藤要求在互换条约批准书后一个月内交割,李鸿章认为一个月太仓促,要求再延限一个月,并说:“贵国何必急急?台湾已是口中之物。”伊藤回答说:“尚未下咽,饥甚!”而这种毫无顾忌的欺凌,正是中日实力对比的具体体现。甲午战争中,日本能够举全国之力,倾力为之,而清政府则处处争斗,相互掣肘,形同散沙。虽然当时清政府的人口是日本10倍,年收入是日本2倍,但体量的庞大不等同于实力的强大。与日本相比,清政府无论是在动员能力、装备性能,还是在战争准备上都远逊于对手。在这样的实力对比下,输掉战争也就在所难免。历史再次证明,没有实力的支撑,就没有对等的谈判,有的只是强者向弱者的通知。