国耻勿忘 警钟长鸣

——《马关条约》签署120周年祭

■国防大学战略研究所

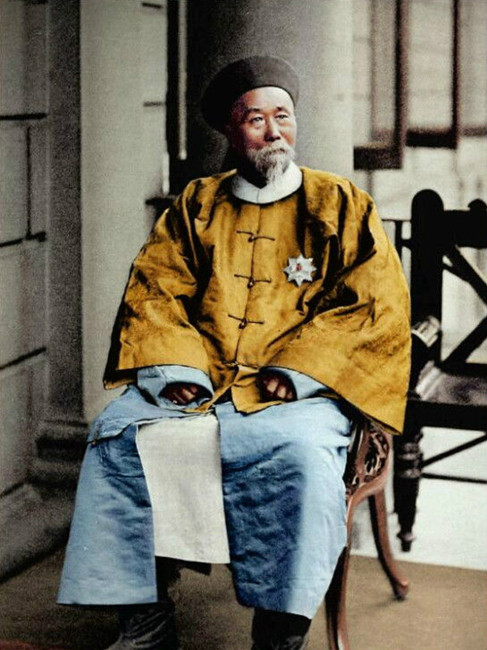

120年前的今天,即1895年4月17日,清政府全权谈判代表李鸿章,在日本政府代表的咄咄逼视下,用颤抖的双手签署了中日《马关条约》。至此,历时9个月的中日甲午战争以清政府的完败而告终。战胜国日本将巨额赔款、割地、通商特权等战利品收入囊中,并凭此跻身帝国主义列强行列,而中华民族则背负屈辱,进一步被推向苦难的深渊。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。在这样一个反思历史的特殊年份,回顾《马关条约》签署的那段屈辱历史,无疑具有十分重要的现实意义。

清政府全权谈判代表李鸿章(资料图)

民族之殇:战败求和受尽凌辱

自1894年7月甲午战争爆发后,清政府内部就一直分为主战和主和两派,围绕战事争论不休。随着清军的节节败退,倾向光绪帝的翁同龢等主战派逐渐受到排挤,追随慈禧太后的奕劻等主和派日益占据上风。清政府开始谋求对日和谈的可能性,希望由英、法、德、俄等国出面调停,停战言和。

伴随日军进军的脚步,日本方面瓜分压榨中国的欲望与日俱增,各色人物纷纷谋划如何能够最大限度地勒索清政府。负责财政的大藏相希望“巨额之偿金”,目标是让清政府赔偿白银10亿两。日本军令部长桦山则主张,除要向清政府勒索巨额赔款外,还要占有“金州半岛、山东半岛、澎湖、台湾和舟山群岛一部分”。自由党的胃口更大,“须使割让吉林、盛京、黑龙江三省及台湾。中日两国之通商条约须订凌驾欧洲各国之条件”。日本首相伊藤博文与外相陆奥宗光拟定出的和谈条件中,更是列出“霸占朝鲜、割让土地、赔偿军费和获取通商航海方面的特权”等诸多事项。

但是,日本作为一个国土狭小、资源贫乏、人力不足的岛国,经过8个月的战争消耗,已成强弩之末,难以支撑长期的战争。为谋求利益最大化,日本一方面仍色厉内荏地坚持军事攻势,另一方面在西方列强的压力下开始半推半就地同意于1895年1月在广岛与清政府展开和谈。

为给日军行动拖延时间,进一步扩大在辽东半岛和山东半岛的战果,以便尽可能多地在谈判桌上增加筹码,日本对清廷起初派出的和谈代表张荫桓、邵友濂百般刁难,以二人授权不足、官衔资历太浅为由拒绝谈判。1895年2月12日,张、邵一行无功而返,清日间的首次和谈无果而终。也就在同一天,日军攻占海防重镇威海卫,威海卫军港内的北洋水师全军覆没。