1945年底,中共派出代表参加军事调停处执行部工作,为便于同国民党军协调,也都授予了军衔。如中共代表团首席代表叶剑英、中共代表团参谋长罗瑞卿为中将;驻四平代表耿飙、驻本溪代表许光达、驻太原代表陈赓等为少将;驻淮阳代表韩念龙、驻德州代表符浩等为上校。国民党发动全面内战后,我军各地“军调”小组代表相继撤回,他们的军衔也就自然取消了。

抗战初期和抗战胜利后我军两次酝酿实行军衔制度

许多人都知道,我军的军衔制是建国后的产物。但恐怕很少有人知道,战争年代我军曾两次酝酿在全军实行军衔制度,只是因为受当时战争环境和物质条件的限制,这一愿望未能实现。

抗日战争初期,红军改编为八路军、新四军之际,中央军委总政治部在1937年8月1日《关于新阶段的部队政治工作的决定》中就指出,我军将“采用官阶制度”。这个“官阶”,就是军衔。1939年4月1日,八路军总司令朱德、副总司令彭德怀,致电中央军委主席毛泽东和中央书记处,提出“部队日益扩大,正规军各种制度亟待解决。拟照国民革命军编制区分,规定部队中各级干部之等级(三等九级制)”。同年5月30日,八路军总司令部颁发了《建立等级制度的训令》。训令指出,“等级制度的作用,在于严明职责与赏罚,兴奋部队官兵的上进心,建立上下级的正确关系,因此增强部队的纪律和战斗力。”

这次拟议的军衔等级,是按当时国民党军队的衔级设置的,为6等16级:上将、中将、少将;上校、中校、少校;上尉、中尉、少尉;准尉;上士、中士、下士;上等兵、一等兵、新兵。

训令发布后,八路军领导机关和部分正规部队曾进行了评衔活动,东北抗日联军也做了实施军衔的准备工作。但当时除了驻蒋管区“八路军办事处”的工作人员因工作需要而授了衔之外,整个部队由于“敌后斗争日益艰难,游击性日益增强”,一时难以授衔。特别是1941年和1942年的两年间,是抗日战争中最艰苦的阶段,授衔工作不可能继续进行。1942年4月,中共中央和中央军委发出指示,停止了这次军衔制度的实施。

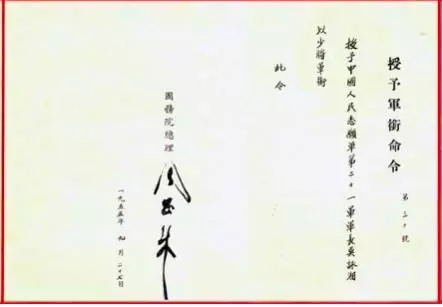

抗日战争胜利之后,国共两党于1945年10月10日签订了“双十协定”,1946年1月10日签订了“停战协定”。1946年1月31日,由国共两党、其他党派和无党派人士代表举行政治协商会议,通过了“政协决议”,国民党接受了我党和平建国基本方针。为了适应这一新的形势,中共中央于1946年2月24日在《关于军队整编的若干问题的指示》中指出:“我党军事干部应该请求政府加委,取得正式官衔,以便将来在国防部占有一定地位”,“由国家按级一律待遇”。因此,党中央决定“我军各级干部即须实行将校尉的正规制度”。

《关于军队整编的若干问题的指示》下达后,在我军部分机关和部队干部中,即开始评定军衔等级。这次拟定的军衔等级,与1939年那次基本一样,也是6等16级,除将新兵改为二等兵外,其他各衔级设置和衔称均未变。

1946年3月7日,新四军、山东军区政治部发出《军队官兵阶级说明与规定》,对新四军官兵阶级(军衔)作了明确规定:

新四军军长、政委为上将,副军长、副政委为上将与中将,参谋长为中将;

师长、师政委,军区司令员、政委为少将,副职及参谋长、政治部主任为上校;

团长、团政委为上校,副职及参谋长为中校;

营长、教导员为少校,副职为上尉,特种兵提高一级;

连长、指导员为上尉,副职及资深的排长为中尉;

排长为少尉;

司务长为准尉;

副排长为上士,班长为中士,副班长为下士;

战斗小组长、司号员、卫生员为上等兵,老战士为一等兵,新战士为二等兵。

我军这次评衔工作刚刚开展不久,蒋介石便撕毁了“停战协定”,发动了全面内战,此项工作只得停止。

我军1955年首次实行军衔制

新中国成立后,人民解放军现代化、正规化建设有了政治上和物质上的坚实基础,经过几年的准备,于1955年正式实行军衔制。

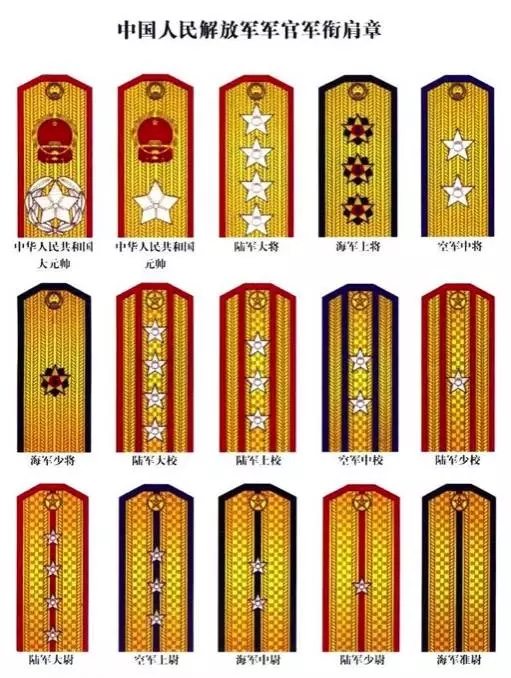

军衔等级是军衔制度的核心。这次军衔等级设置,参考了苏联、朝鲜等国的军衔体系,并根据我国辛亥革命以来军衔发展情况,共设6等19级:

元帅两级:中华人民共和国大元帅、中华人民共和国元帅;

将官四级:大将、上将、中将、少将;

校官四级:大校、上校、中校、少校;

尉官四级:大尉、上尉、中尉、少尉;

军士三级:上土、中士、下士;

兵两级:上等兵、列兵。

我军1955年的军衔等级属于以苏联为代表的“东方型”军衔体系。在实际实行中,有两点变化:一是由于毛泽东本人的意见,大元帅衔设而未授;二是为安排十几万副排职干部,暂设准尉一级军衔。

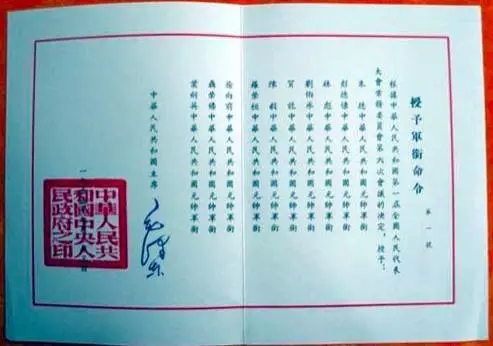

1955年9月27日,中华人民共和国元帅授衔典礼在中南海怀仁堂隆重举行,拉开了这次军衔制的序幕。中华人民共和国主席毛泽东亲自将元帅军衔的命令状,授予朱德、彭德怀、贺龙、陈毅、罗荣桓、徐向前、聂荣臻等7人。林彪、刘伯承、叶剑英当日在青岛、大连等地,未参加中南海的授衔。同日,国务院在中南海紫光阁隆重举行了授予解放军将官军衔的典礼仪式。周恩来总理分别把大将、上将、中将、少将军衔的命令状,授予粟裕等在京将官。次日,国防部举行授予校官的典礼,彭德怀部长授予在京部分校官军衔。之后,各军兵种、各军区和各部队相继举行授衔典礼,授予各部队军官和士兵军衔。

1955年授衔时,全军共有60余万名干部获得了准尉以上军衔。其中元帅10人,大将10人,上将55人,中将175人,少将800人,校官3.2万余名,尉官49.8万余名,准尉11.3万余名。

中国人民解放军自1955年10月1日起,开始佩戴军衔肩章、军兵种和勤务符号,并按新的服装制式着装。

1955年实行的军衔制度,极大地振奋了士气,有力地推动了军队正规化、现代化建设。但是,上世纪60年代初,由于时代的局限,当时不少人对军衔制度存在着偏见,认为军衔制是教条主义或是资产阶级的东西,不符合我军的实际。加之军衔制度本身的不完善,取消军衔制度的呼声渐高。1965年5月22日,第三届全国人大常委会第九次会议,通过了国务院提出的关于取消中国人民解放军军衔制度的建议。同日,由中华人民共和国主席命令公布,从1965年6月1日起生效。从此结束了我军首次实行了10年的军衔制历史。