眼下,中国十大传世名画之一,北京故宫馆藏至宝《千里江山图》正在公开展出,这也是故宫继前年展出《清明上河图》之后的又一盛事。

《千里江山图》长11.9米,以完整的绢幅表现千里江山壮阔之景。该图继承和发展了唐代青绿山水画的技法,用笔精细,注重在青、绿颜色中寻求变化,是存世青绿山水画中最具代表性和里程碑意义的作品。

有意思的是,这样一幅经典巨制,历史上关于其作者的记载非常少。关于《千里江山图》是如何传世的,正史及学术资料鲜有提及。今天本文作者以独特的视角分析这一旷世杰作的传世之谜,为观者提供另一种解读。

《千里江山图》的作者,传为北宋时青年画家王希孟。从史料上看,围绕王希孟生平记载非常少。

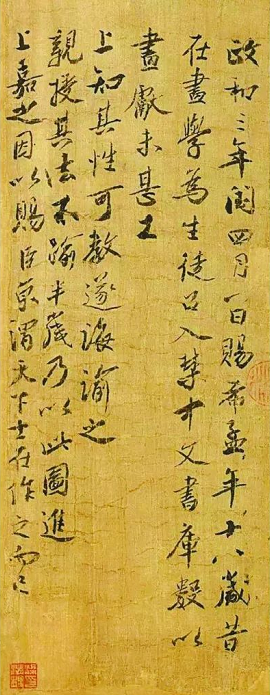

首先,人们对他的了解,只能依靠《千里江山图》上蔡京的题跋:“政和三年闰四月一日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工,上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半载乃以此图进,上嘉之,因以赐臣。京谓天下士在作之而已。”

蔡京为《千里江山图》题跋中首次提到作者“希孟”

直到清代,学者、鉴古家宋牧仲才在一首论画的诗中提到画家王希孟:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”

令人疑惑的是,在蔡京的题跋上,并未指出“希孟”姓王,史料也没有此人的任何记载,宋牧仲从哪里考证出此“希孟”姓王的,他自己并未明言,我们也无从猜测。

也许宋牧仲知道人们会对他的诗产生若干疑问,因此自注云:“希孟天资高妙,得徽宗秘传,经年设色山水一卷进御。未几死,年二十余。”显而易见,这条“注”,也大体基于蔡京的题跋,并没有表明他的推断出处何在。

《千里江山图》局部

《千里江山图》的传承谱系十分脆弱,卷后只有宋代蔡京、元代溥光和尚二跋。还有南宋内府的一方“缉熙殿宝”印,然后就一直杳无踪迹。

直到被宋牧仲鉴识才进入皇家收藏序列,善于在各种古画上题字盖印的乾隆,在此画上钤盖“乾隆御览之宝”,后被《石渠宝笈初编》著录,才完成了此画的整个流传过程。

从宋到明,没有任何关于画家王希孟的评论以及描述,更没有画谱以及名画收藏鉴识的书提到此画。这个流传谱系,是否经得起严格推敲呢?

故宫在展出《千里江山图》时,曾介绍:“青绿山水在唐代李思训父子那里达到高峰后,其主流地位便逐渐被以水墨为主的画风所取代,而其发展也趋于停滞。青绿山水画自唐代李昭道以后,处于绝迹的边缘,不仅作品罕见,就连文字记载也只是星星点点,这个先前曾一统天下的山水画形式,竟悄无声息地退出了它的主流地位。因此在未见多少脉络的情况下,重彩青绿的《千里江山图》出现在饱浸着水墨情调的北宋山水画坛上也算是一个特例。”

既然是特例,那么《千里江山图》为什么会逆时代潮流而出现?在崇尚水墨的艺术世界里,突然出现复古的青绿,这样的存在有其合理性吗?

《千里江山图》局部

早在唐末,张彦远就毫不客气地指出:如果一幅画作没有气韵,只有形似,一点儿也看不出画家的笔踪和笔力,只会往画上面涂抹颜色,这真不是什么佳品。或许是有意针对青绿山水,张彦远对有色彩的画作提出了强烈的批评:光有色彩,而没有笔法,这还叫画吗?如果过于强调颜色,那么物象就背离了本真。

到了宋代,审美趣味,已经从外在“赋彩”,回到大自然的原有旨趣上来。宋代画评家和收藏家重新定义了画作标准,“笔迹”“气韵”成了衡量画作优劣的尺子,而颜色花哨、金碧辉煌的青绿山水,成了劣等画作。宋代的画评家和艺术家普遍认为,画作如果仅仅以形似为标准,工于谨细而失于自然、神妙,那实在不能算是优秀的画作。

《千里江山图》局部

在这样一种整体的艺术潮流之中,宋徽宗指导一个“画学生”画青绿山水,完成后又赠送给他最倚重的权臣,而后者奉之若珍宝,以溢美之言题跋其上,这样的传承之事,似乎也缺乏严格的逻辑支持。

朝廷置画院,几乎可以说是五代至宋的一种文化传统,不是宋朝的独创。

宋仁宗时,画院的编制是待诏三人,艺学六人,袛候四人,画学生四十人。为了方便管理,画学生还按不同的出身加以区别,凡士大夫出身者称“士流”,而选自民间的工匠称“杂流”。士流与杂流“画学生”的学习和生活都不在一起。这个小规定表明,尽管同为“画学生”,但出身不同,其地位也不相同。

到了宋徽宗时期,画院不但打破了画家数量上的限制,还大大提高了画院画家的地位,“许服绯紫官服”。后来又“独许书画院出职人佩鱼”。

《千里江山图》局部

画院画家们的命运,也随皇帝的喜好而发生着变化。北派山水画大师郭熙,在神宗朝非常受重视,但到了哲宗朝却备受冷落,大量的郭熙画作被深锁禁中,有的还被用来当抹布。画评家邓椿的父亲发现后,向哲宗索求,哲宗把许多内廷收藏的郭熙画作尽赐予他。后世能够流传下来的郭熙画作,多得益于邓椿的父亲。

按照蔡京题跋叙述的逻辑来分析,希孟在徽宗皇帝的指导之下,半年内画艺就精进如斯,应该可以直接获得画院的低级职位。但遗憾的是,徽宗皇帝并没有给希孟这个荣宠。这样的结果,与他极力栽培希孟的初衷是一致的吗?

《千里江山图》的第二个收藏者是元代书法僧人李溥光。李溥光的名字,在正史上搜寻不到,只散见于元明笔记之中。但明人的笔记,记载李溥光与赵孟頫交往的部分,互相矛盾,不能圆融其事。

一种普遍的说法是,赵孟頫有一天在大街行走,看到某酒家悬挂着一个大字楷书“帘”字,审视良久,然后拜服,说:“当今世上,此前我还没发现书法超过我的人,可这个人写的字,已经超过我了。”于是,赵孟頫向朝廷推荐了写作此字的人,即僧人李溥光。而且,有传闻说,皇宫中的匾额都是李溥光所写。

《千里江山图》局部

其实,对元朝的选人制度以及赵孟頫的人生际遇稍有了解的人,就会知道这个故事几乎不成立。

元世祖朝,“南人”中有荐人权的,只有程钜夫。赵孟頫在大都时,从没推荐过他在吴兴的任何一个好友。不是他寡情,而是他的位置卑微,没有荐人权。元史学者都知道,蒙古人重“根脚”,像赵孟頫这种位卑言轻的“南人”后进,自顾不暇,不可能有机会去推荐别人。

另外,元世祖的皇宫内廷,匾额是否用汉字书写,更缺乏有力的证据。世祖不认识汉字,仅能不太流利地说汉语,因此,请知名书家用汉字在蒙古人的皇宫里书写匾额的可能性存在吗?

《千里江山图》局部

《千里江山图》的第二个收藏者李溥光只是一个元代的书法家和僧人,并不是非常知名的儒家知识分子或官员,更非知名的鉴赏家和收藏家。此画通过什么机缘流传到他的手里,而他得到如此高妙的画作,竟然从没跟任何人讲过,也没给任何人看过,这些都是一个谜。

明代中期,江南富户竞相建造园林,然后购求名家书画充斥其间,这种搜求“长物”的雅好,于嘉万年间达到极致。

因为需求太大,名画供不应求,造假之风也一时兴盛。造假者手法高明,即便是知名收藏家,也常常被欺骗。董其昌曾经收藏了传为宋代画家李成的一幅《晴峦萧寺图》,非常珍爱,自己题跋其上,说收藏了20年都没敢拿出来让别人看,还把此画的流传谱系交代得非常清楚。

后来,他的好友陈继儒告诉他,这是一幅假画。自知上当的董其昌马上想办法卖给了别人。还有一次,董其昌收藏了传为颜真卿所书的《朱巨川告身》,被沈德符点破是一幅临写之作后,也是匆忙转售给了一个不明就里的暴发户。

《千里江山图》局部

有没有一种可能:《千里江山图》的流传故事和王希孟的生平,也是掺杂着后人附会的成份。

由于中国画家一生中画了多少画,在什么时间画的,都缺乏档案文书,因此,托古人之名造假画很容易。造假者为了让假画看上去更像真的,有时还伪造流传谱系,甚至找寻当时那个时代收藏家的题跋。这一现象在后来的画坛依然存在。

分析《千里江山图》的身世,结合其在流传过程中的诸多“不同寻常”,是否也可以提出一个假设:《千里江山图》有没有可能是明朝作伪者伪造出来的宋画,甚至更晚些,是清初伪造者们的杰作。这有待学界进一步考证和辨析。

《千里江山图》局部

历史上的作伪者作伪的“逻辑”一般是这样的:首先编造一个离奇故事,让画家在史料上无从查找,而存世画作也仅此一幅,更无从比对。“谱系”中的第一个收藏者再选择一个大人物。唯有如此,题跋上的故事才会有相对合理性,而收藏者也从侧面佐证了画的年代。就《千里江山图》而言,蔡京的题跋、李溥光的题跋和南宋内府的藏印,在九百多年的岁月中,也并非没有被仿冒的可能。

从流传的角度,《千里江山图》在明以来几百年里,没有让任何知名画家和鉴赏家鉴识过,从没出现在任何书画名录里,没有出现在任何画家或者鉴赏家的笔记里。这样的流传谱系,在中国画史上,几乎是惟一的。

《千里江山图》局部

当然,就艺术价值而言,《千里江山图》无疑是一幅旷世杰作,即便它的身世传承仍未有更详实的资料佐证,甚至作者希孟,也可能不姓王,但都不影响它在中国绘画史独特而崇高的地位。

文字 孙晓飞(有删改)

图片 京呈