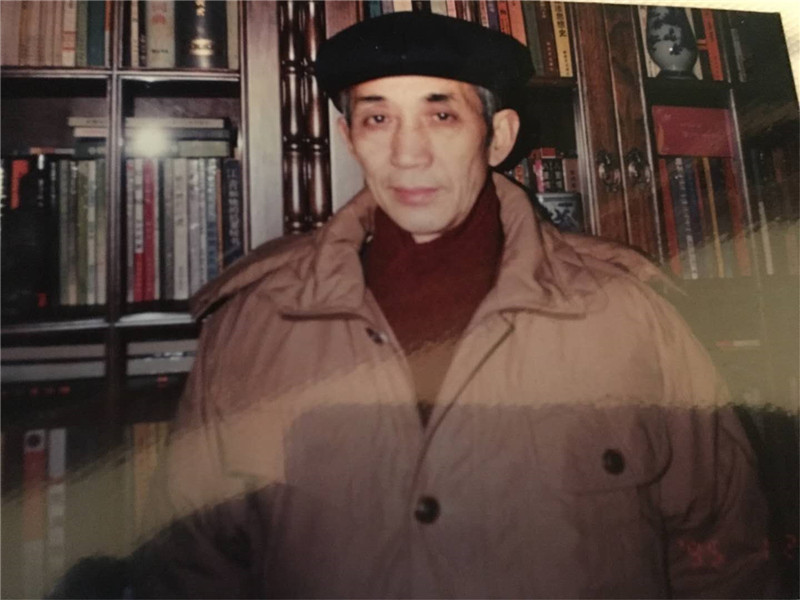

父亲生活照。

俗话说,儿行千里母担忧。做父亲的又何尝不是如此,而且父亲对儿女的牵挂更深沉。2003年夏,我赴哈萨克斯坦参加上海合作组织成员国武装力量联合反恐军事演习。这是我第一次远赴异国他乡参加接近实战的军事演习。从迈出国门的那一刻起,父亲就牵挂着我的工作和安全,通过广播、电视、报纸等媒介了解有关反恐演习的各种消息。到达目的地后,我抽时间在乌恰拉尔市某空军基地联合演习新闻中心,用国际直拨电话给家里报平安。接电话的正是父亲,当他从电波中听到我的声音时,十分惊喜,连忙询问我工作是否顺利,特别嘱咐我要遵守外事和宣传纪律,尊重当地生活习俗,认真工作,精益求精,不出差错。令我十分惊讶的是,父亲从新闻中对这次演习内容和时间节点了如指掌。与父亲通完电话,我的心情久久不能平静。这就是我的父亲,他总是默默地关注我,把我放在他心上。其实,一个人不论今后走多远,也不管年龄有多大,都是需要父亲的。黑暗时,他是一盏照明灯;干涸时,他是生命之水;受伤时,他是温暖港湾;奋斗时,他是精神源泉;成功时,他又是一针清醒剂。岁月压弯了他的腰背,风霜染白他的须发,但父亲对儿女的爱,却从未改变,更不会衰老。

2008年5月12日14时28分,汶川发生了8.0级的特大地震。我受命带领赴灾区的军事记者队伍,乘坐空军专机,在地震后的第二天到达了灾区。撕裂的公路、倒塌的房屋、伤亡的群众、凄怆的哭声,让我们真正感受到了什么是残垣断壁和生离死别,马上投入到紧张的抗震抢险新闻报道中。在到达灾区最初的日子,我们辗转映秀、北川、都江堰、银场沟等重灾区,手机信号中断,对外无法联系。父母亲牵挂我的安危,整天盯着中央电视台直击汶川灾区节目,密切关注抗震救灾的进展,仔细地从灾区新闻中捕捉我的行踪。那段时间,父亲很少说话,吃完饭就坐到电视机前看新闻。他们就是用这种方式,表达着对灾区的关心,对儿子的牵挂。这让我想到,在人民军队绿色方阵后面,正是有千千万万个这样热爱军队、心系国防的父亲,才使军人能安心服役,履职尽责、献身使命,构筑起捍卫祖国和人民安宁的钢铁长城。

父亲患有严重的慢阻肺疾病,南方的冬天阴冷潮湿,没有暖气,稍不注意就会因感冒造成肺部感染,甚至危及生命。因此,2000年后,父母开始候鸟式的生活。每年立冬时来北京居住,开春后回湖北老家。在与我一起居住的日子里,父亲看我每天工作繁忙、生活充实,那双眼睛传递给我的除了慈爱外,更多的是一种由牵挂转化的释然,这也是我们父子之间特有的情感与精神交流方式。父爱,就这样在简单中诠释博大,在平凡中彰显崇高。

2017年夏,父亲因肺大泡引起呼吸衰竭,整个人被疾病折磨消耗得瘦骨嶙峋,体重不足70斤,有时说话都十分困难,生命进入倒计时,但他对国家和军队建设发展十分关心,经常与我交流思想,了解各种信息。有一天,不知是因什么事触景生情,一向温和的父亲变得十分严肃,冷峻的眼神中有一种穿透力。我知道他想说什么,一时竟不敢对视他的眼睛,生生地把已到嘴边的话吞了回去。我怕控制不了自己的情绪,伤害他对军队的美好感情。他低沉而不无忧虑地嘱咐我:一定要严格要求自己啊!他要我保证,不论在什么情况下,一定廉洁自律,做老实人,办老实事,不要像一些腐败分子、两面人,言不由衷,说一套做一套。现在,每当我想起当时的情景,心灵就会受到触动。父亲的临终嘱咐,竟是让我吾日三省吾身,不闯红线、不逾底线,时刻保持自重自醒自警。

父亲在家乡工作一辈子,对家乡怀有深厚感情,生前谢绝了我将骨灰安葬北京的建议,执意要回老家。他喜爱家乡的一草一木,想念那里的父老乡亲。当我抱着父亲的骨灰回老家安葬那天,闻讯赶来的亲友们说,你父亲是一位好人,为人正派、真诚善良,一定要来送他最后一程。也许是苍天有情,连日绵绵的阴雨突然停歇了,太阳从云缝里钻了出来。顷刻,天高云淡,晴空万里,大地一片金黄,让父亲去天堂的路上没有风雨。

我曾在一首诗中写到“往日回乡喜相迎,如今故园起新坟;一抔黄土阴阳隔,难舍血肉父子情。梦里千回身影现,醒来泪水湿衣巾;感叹人事物已非,音容宛在踪难寻。正直无私淡名利,忠义厚道传家训;教诲如丝润无声,嘉言懿行伴我行。堤边老树发新枝,府河潺湲碧连天;岁月悠悠多少事,惟有大爱永长存。”

春去秋来、寒来暑往,生老病死、悲欢离合,总是随着时光的流逝不停地演变着,沉淀在历史的长河中,这是不可抗拒的自然规律。但父亲的离去,我一直不能释怀,成为心中永远的痛。或许只有离去,才使我切身体味到父爱如山、深沉雄峻。我想,作为他的儿女,对父亲最挚深的怀念,对父爱最厚重的报答,就是像他一样为人做事,完成他未竟的心愿,我将永远铭记。