结缘《石门颂》

夏老长期在部队从事文艺创作与领导工作,中国画、油画、版画等涉猎广泛,钟爱书法,尤精隶书。1976年,他自原广州军区政治部美术组调入原总政文化部以后,一直从事全军美术书法领域的领导组织工作,曾任中国书法家协会第一、二、三届常务理事,中国美术家协会第三届常务理事,现任中国人民解放军书法创作院副院长等职。如今,夏老虽已进入耄耋之年,但健朗的身体、儒雅的风度,让人感受到淡定中仍奋斗不已的进取之心。

夏老结缘《石门颂》要回溯到上世纪八十年代中期。一天,工书法、善绘画,幼承家学,曾经遍临《曹全碑》《礼器碑》等诸碑帖的夏老,在西单的一个小书店偶见《石门颂》的拓本,早已仰慕神交的他,欣喜莫名。从此,他晨昏摹读,终日不倦,与《石门颂》结下了数十年、至今情未了的不解之缘。

摹写《石门颂》需要有深厚的隶书功底,并不适合一般的初学者。清代隶书大家张祖翼曾经评说:“然三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”夏老选择《石门颂》,在于他既有雄厚的隶书功力,也有胆识独辟蹊径。

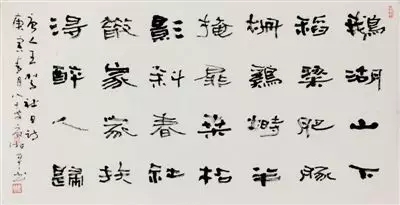

夏老书法的艺术特色,主要体现在既融汉简汉碑,又兼得行草笔意的新隶书上。“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”他遍临汉魏各种碑帖,又向金文、帛书、残纸、北朝墓志等各时期书法艺术广泛吸取营养。他转益多师,唯艺是取,主张继承传统,多读古人碑帖,凡遇书法精品“察之者尚精,拟之者贵似”,在广取博收的基础上,创造了自己的风格。夏老书法寓巧于拙,平夷中创险绝、静谧中求跳宕。他的隶书笔法丰筋健骨、苍劲雄浑、质朴古拙,成为了当今书坛具有鲜明个性的书法家,也造就了“学古变古”“学法变法”的典型书法风格——夏隶。

唐王驾《社日》(隶书) 。夏湘平

夏老阅历丰富。他曾随作家刘白羽、岭南画家关山月、黎雄才等到甘肃、新疆等地采风;1987年他作为中国书协陪同团团长,与日本书道联盟第五次研修团一起,赴陕西汉中石门考察学习汉代摩崖刻石,并代表中国书协给日本书道研修团全体日本书法家颁发结业证书;1998年他应邀为泰国皇宫淡浮院书写长联;他曾为中国书协培训中心编写教材《隶书卷》——关于《石门颂》,他的2500余字长卷屈原《离骚》刻于五米高的巨石之上,作为主碑屹立于湖南汨罗江畔的屈原碑林,与他所书另外两座巨型石碑《唐山抗震十周年纪念碑》《朝阳阁赋碑》一起,被我国书法界尊为当代隶书的丰碑……2009年,在庆祝新中国成立六十周年之际,夏老被中国文联授予“从事新中国文艺工作六十年”的荣誉证书和奖章。

纯真、朴素、自然,是为人称道的书风,也是夏老受人尊敬的人品。

驻足在汉中博物馆的《石门颂》前,我曾静静地沉思。那近2000年前为民请命、栉风沐雨打通褒斜道的杨涣,那奋笔疾书、深孚历史责任感写下《石门颂》的地方官王升,那在坚硬的崖壁刻出汉隶极品不知名的石工,那至今还在孜孜以求推陈出新的书法家们,似诗人在吟哦,像山风在呼啸,如江海在高歌。历史不会忘记他们。因为,在他们身上,体现了中华民族生生不息的奋斗精神,代表着中华历史文化的精粹与魂灵。