《沁园春·雪》的先声

——读毛泽东《念奴娇·昆仑》

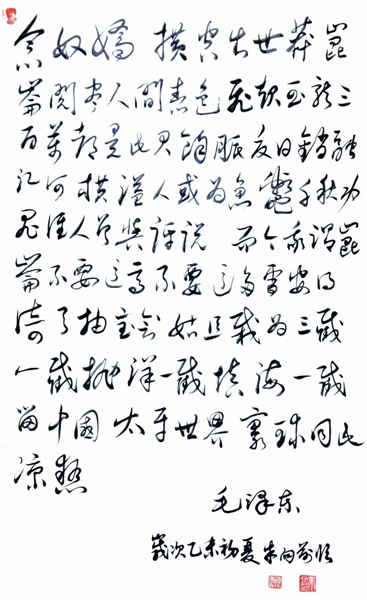

朱向前临毛泽东词《念奴娇·昆仑》

《念奴娇·昆仑》和《沁园春·雪》是毛泽东写于长征期间甚至也是一生中仅见的两首咏雪词,而且内容完全与长征无涉。究其所以,大概有三:其一,是1935年10月,中央红军的长征基本胜利完成,陕北根据地已在望中,“马上就要到家了”(毛泽东语),大山大河都已翻过,大艰大险都已斗罢,毛泽东作为党和红军的主要领导人自然不免如释重负,松了一口气,心情有了久违的轻松愉悦之感。一般而言是“文章憎命达”“写忧而造艺”“愤怒出诗人”,但走向了事物的反面尤其是达到了极致,比如激动、亢奋、大喜之情,也是能出好诗的(比如李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,杜甫的“剑外忽传收蓟北”“漫卷诗书喜欲狂”之类)。毛泽东能在1935年10月写下4首诗词肯定也与这种心态有关,此前已有“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”(《七律·长征》)的喜不自禁,此后又有“天高云淡,望断南飞雁”(《清平乐·六盘山》)的云淡风轻。这一首虽然没有直抒快意,但它的题材选择和主旨取向却泄露了诗人的闲适与惬意——就像经过了一年的南北转战,中央红军终于跳出了敌军重兵的围剿一样,毛泽东也终于可以暂时把敌情放一放,完全以一个诗人的心境来尽情地回忆欣赏一下银装素裹的昆仑雪山了。

其二,据不完全考证,毛泽东过岷山也是平生第一次见到雪山,其“千里冰封,万里雪飘”的恢宏、寥廓、神奇感肯定给了毛泽东强烈的视觉刺激、审美感受与诗情记忆,以至4个月之后终于写下了千古名篇《沁园春·雪》。关于《念奴娇·昆仑》,亦前后两次作注,原注曰:“前人所谓‘战罢玉龙三百万,败鳞残甲满天飞’,说的是飞雪。这里借用一句,说的是雪山。夏日登岷山远望,群山飞舞,一片皆白。老百姓说,当年孙行者过此,都是火焰山,就是他借了芭蕉扇扇灭了火,所以变白了。”后来又补注曰:“宋人咏雪诗:‘战罢玉龙三百万,败鳞残甲满天飞。’昆仑各脉之雪,积世不灭,登高望远,白龙千万,纵横飞舞,并非败鳞残甲。夏日部分消融,危害中国,好看不好吃,试为评之。”一向惜墨如金的毛泽东,却不惜重复引用宋人诗句为注,两次补充表达初见雪山之印象,由此可见昆仑大雪山带给他的感慨之深、印象之新、诗心之切,真正是如鲠在喉、不吐不快了。

其三,毛泽东毕竟首先是一个大革命家、大政治家,总是以天下为己任,心系天下苍生,先忧后乐——没有近虑,也有远忧,红军还尚未完全脱离困境,诗人已经从昆仑山的千秋功罪而联想到了帝国主义这座大山(诗人自注:昆仑,主题思想是反对帝国主义,不是别的),并进而展望未来:“而今我谓昆仑:不要这高,不要这多雪。安得倚天抽宝剑,把汝裁为三截?一截遗欧,一截赠美,一截还东国。太平世界,环球同此凉热。”最终的落脚点还是天下大同,共产主义,“环球同此凉热”。

最后,再换一角度看,《念奴娇·昆仑》的艺术风格比较突出了毛词三大特色的前两点,一曰气势磅礴,二曰想象浪漫。试看上阕:“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻。夏日消溶,江河横溢,人或为鱼鳖,千秋功罪,谁人曾与评说?”如起句所示,整首词都是“横空出世”的大气魄、大意境、大手笔、大想象,以大对大,平等对话,以至要“安得倚天抽宝剑”“敢教日月换新天”。但是,慢吟之,细酌之,总觉上下两拍的转换或过渡或“对话”,还是略显突兀,还尚未完全达到《沁园春·雪》的大江东去而又流转自如的浑然天成感。从毛词两次“咏雪”的角度看,不妨说《念奴娇·昆仑》是《沁园春·雪》的试笔或者先声?

(《中国国防报》2016年10月18日 04版)