2、联合国制裁与欧盟的外交安全困境

欧盟在《巴黎协定》签署后对伊朗口惠而实不至。《贸易合作协定》因欧盟认为伊朗人权问题并无实质性改善等理由而搁浅,欧盟的核技术支持沦为空谈,但伊朗核暂停却日趋永久化。欧盟的上述做法将伊朗哈塔米政府置于经贸难求突破和核发展被限制的双输境地,哈塔米以欧制美的策略受到质疑。加上美国的军事威胁仍如影随形,伊朗国内质疑欧盟同美国其实是一丘之貉,其目的都是为了削弱伊朗的伊斯兰政权,迫使伊朗弃核。因此,改变现状、寻求外交突围成为伊朗各方对2005年伊朗总统大选的主要期待。这也是强硬派艾哈迈德 内贾德得以击败改革派和务实派候选人而成为最大黑马的原因。

内贾德上台伊始就在核问题上采取强硬政策。从2005年8月重启铀转化到2006年2月重启浓缩铀,内贾德政府彻底撕毁同欧盟达成的核暂停协定。随着伊朗同美欧的立场呈现新一轮的恶化,伊朗在核道路上也越走越远。伊朗先后宣布将铀浓缩丰度提高到2.5%、3%3.5%、5%的水平,不断增加在纳坦兹浓缩铀厂安装的离心机数量 宣布自主生产功效更好的新一代P-2型离心机等等。

内贾德政府的核升级行动意味着欧盟以触促变政策的破产,欧盟开始利用联合国制裁以驯服谋求改变核现状的伊朗。2005年9月,在欧盟等国的推动下,国际原子能机构理事会做出决议,将伊朗核问题提交联合国安理会。这意味着伊朗核问题由此前的技术问题转变为政治与安全问题,博弈场所也从国际原子能机构转移到联合国安理会。

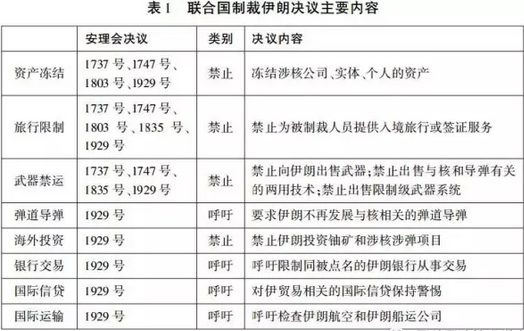

从2006年12月到2010年6月,联合国安理会通过了1737号(2006年)、1747号(2007年)、1803号(2008年)、1835号(2008年) 1929号(2010年)等制裁决议。制裁内容从对伊朗个人或实体的资产冻结、旅行限制到银行制裁不一而足。

然而联合国制裁并未起到阻止伊朗核计划的预期效果。首先,联合国的制裁决议偏重人员禁入、资产冻结等,未涉及伊朗核心的能源部门,有限的金融制裁也仅限于对伊朗个别公司或实体的资产冻结;其次,制裁决议大多是倡议性质,不具有实际的法律约束力,且数量有限,在效用上不足以改变伊朗的对外政策和行为;再次,以寻求最大公约数为特征的安理会表决机制存在制度缺陷。尽管安理会的制裁决议需要15个理事国投票表决,但是五大常任理事国的立场具有决定性作用。由于制裁表决的过程已超越核问题本身而具有明显的国家竞争和地缘博弈的意味,因此制裁越是走向深入、走向具体,对伊朗的制裁共识就越难达成,最后,安理会分裂的两大阵营制约了制裁走向深入。伊朗核进程的不断推进客观上需要安理会达成更严厉的制裁决议。但在1929号决议之后,安理会实际分裂为以英、法、美为一方的制裁深入派和以中、俄为另一方的制裁反对派。在俄罗斯和中国反对推动新制裁的情况下,安理会难以提出更深入、更具体的制裁决议。

一方面是联合国制裁陷入僵局,另一方面是伊朗核危机引发的地缘紧张促使国际油价一路攀升。内贾德发表的将以色列从地图上抹去、联合国决议是废纸等过激的言论 美国的军事威胁和对海湾的排兵布阵、伊朗的军事演习等都刺激油价大幅走高。国际市场普遍担忧,伊朗核设施被袭击或霍尔木兹海峡被封锁会造成国际能源供应的短缺或中断,国际油价也将因为供应短缺和供需关系的失衡飙升。正是伊朗核问题与国际油价存在着的内生联动机制促使国际油价一路飙升,从2005年到2008年,国际油价从每桶约50美元的价格快速突破100美元的心理关口。此后长期维持在100-130美元的价格高位。油价创造每桶147.27美元的历史高价正是发生在伊朗核危机时期伊朗试射导弹之时。

油核联动使伊朗成为核对抗的真正赢家:一方面,国际油价攀升大幅增加了伊朗的石油收入和财政收入,伊朗的石油收入从2005年的483亿美元提高到2012年的1014亿美元,增长一倍以上,另一方面,伊朗核进程突飞猛进,在离心机运行数量、浓缩铀丰度等方面不断取得突破。2009年9月,伊朗第二座浓缩铀厂福尔多浓缩铀厂被曝光。2010年6月,伊朗宣布浓缩铀丰度提高到19.75%。2011年11月,国际原子能机构详细披露了伊朗可能涉及核武的核活动(PossibleMilitaryDimension,PMD) 包括伊朗军方的绿盐计划、阿马德计划、与核武器相关的高能炸药引爆装置等。

伊朗核进程的突飞猛进不断挑战欧盟的承受底线。显然,如果欧盟不能推出有力的遏制措施,伊朗将在核发展的道路上越走越远。2011年11月,英国制裁伊朗银行诱发的伊朗攻击英国使馆事件成为欧盟制裁伊朗的诱因。伊朗明显违背国际法的过激反应(Tit-for-Tat)彻底恶化了伊朗同欧盟的关系。制裁伊朗被提上欧盟的议事日程。