三、日本信息服务业产业组织特征影响全要素生产率的实证分析

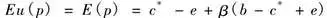

全要素生产率反映出制造商在生产时排除劳动和资本投入外的其他因素对于总生产量的影响,是衡量一个产业生产效率的重要指标。索罗把全要素生产率定义为产出增长率扣除各生产要素投入增长率后的余值,称为“索罗残差”。本文使用“索罗残差”的分析方法,分析日本信息服务业的全要素生产率。假定日本信息服务业生产厂商的生产函数符合新古典经济学形式的生产函数,即F=A(K,L),则全要素生产率可以表示为:

(1)

(1)在假设资本和劳动投入一定的情况之下,总产出的变动是全要素生产率产生的最主要决定因素。产出的变化可以分解为最终产品收入与中间产品成本之差:

(2)

(2)其中,P和Q表示最终产品的价格和销售数量,而p和q则表示采购的中间产品的价格和数量。从式(2)可以看出,如果中间产品的价格升高,将会导致总产出减少,从而导致日本信息服务业全要素生产率下降。而对于制造商和承包商之间的对于中间产品价格的决定过程,可以通过委托-代理理论进行分析。

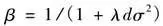

本文运用Homstrom和Milglgrom提出的中间品价格合同决定理论,对日本信息服务业的产业组织结构展开分析。日本信息服务业的产业组织结构主要由发包商和承包商构成,分别为委托人和代理人。假设委托人的风险特征是风险中性的,代理人的风险特征是风险规避的。委托人和代理人之间签订了如下的线性报酬合同:

(3)

(3)p为承包商向制造商提供的中间品价格,即承包商提供的信息咨询服务,制造商使用承包商所生产的产品生产出最终的产品或服务。b表示事前商定的产品价格。c表示承包商的产品生产成本,且生产成本受不确定因素影响,为随机变量。β表示承包商承担的风险,取值在0和1之间,其值越大制造商所承担的风险越小,而承包商所承担的风险会越大。但是随着β的增大,承包商所获的利润也会增加,因此承包商需要在风险与收益之间进行权衡。

首先,分析承包商的决策。承包商的实际生产成本c可以分解为生产的平均成本c*、努力程度e以及均值为零方差为σ2的随机变量ε:

(4)

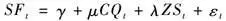

(4)因此,在承包商为规避风险的假设下,承包商的确定性等价收入等于期望效用与风险溢出之差。式(5)表明在线性报酬合同下承包商的确定性等价收入,即承包商所获得的效用,其中,第一项表示承包商的收益,第二项表示承包商努力的成本,第三项为风险溢出,其中λ表示承包商的风险规避程度:

(5)

(5)承包商为最大化其效用,需要选择最优的努力程度e,通过最大化(5)式,可以得到承包商的努力决策,即激励相容条件,用式(6)表示:

(6)

(6)其次,分析制造商的决策。因为制造商是风险中立的,所以其期望效用就等于期望收入:

(7)

(7)制造商需要选择所承担的风险β,使得期望效用最优。此外,制造商在最优化过程中,需要满足承包商的参与条件(5)以及激励相容条件(7),在这两个约束条件之下,制造商可以得到需要承担的最优风险:

(8)

(8)从式(8)可知,如果承包商的风险规避程度λ越大,对于激励的反应程度1/d越小,承包商生产中间产品成本的变动情况σ2越大,则承包商削减中间品生产成本的激励越小,这会导致制造商所承担的风险越大,中间产品的成本更高,生产效率较低。

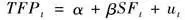

以下分析日本的信息服务业的实际情况,采用日本的实际经济数据,证明从委托-代理模型中推导出的结论。首先,根据理论分析,中间产品的价格高低将会影响日本信息服务业的全要素生产率水平,中间产品价格越高,则全要素生产率水平就越低。受托软件开发费用可作为中间产品价格的代表变量。其次,中间产品价格受到承包商的风险规避程度、对激励的反应程度以及生产成本的变动成本3方面的影响。本文考虑到日本信息服务业主要以中小企业为主,使用信息服务企业数量作为反映风险规避程度以及对激励反应程度的代理变量,采用企业接受派遣人数的数量反映生产成本的变动。本文采用时间序列模型进行实证分析,回归模型的形式设定为:

(9)

(9) (10)

(10)TFP表示全要素生产率增长率,SF表示受托软件开发费用增长率。CQ表示接受派遣人数的增长率,ZS表示信息服务业承包商数量的增长率,t表示经济变量服从时间序列。根据上述分析,可以预期中间产品价格的上升将对全要素生产率产生负面影响,因此可预期β<0。对于式(10)而言,一方面,接受派遣人数的增加会导致管理成本上升,增加中间产品成本。另一方面,由于中小企业具有风险规避程度大、对激励的反应程度不敏感的特征,所以承包商数量的增加不利于中间产品价格的削减,可以预期μ>0,λ>0。

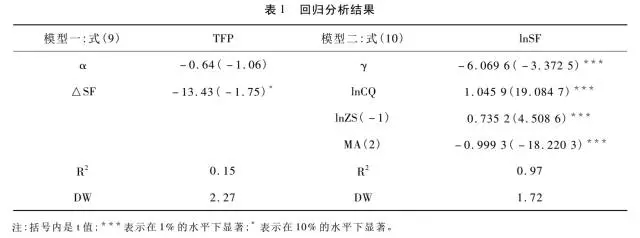

日本信息服务业的全要素生产率数据来自日本经济产业省数据库(JIPDatabase2014)。受托软件开发费用、接受派遣人数以及信息服务业承包商数量的数据来自日本经济产业省《信息服务业长期数据》。所选取的分析时间段为1990—2011年。为避免虚假回归,需要分析经济变量的平稳性,通过对TFP、SF、CQ、ZS进行单位根检验,结果发现只有TFP为平稳变量,其余3个经济变量均为一阶平稳变量。因此,使用TFP和SF的一阶差分对式(9)进行回归;采用SF、CQ、ZS的对数值对式(10)进行回归。两个模型的回归结果如表1所示。

由表1的实证结果可知,受托软件开发费用的增长率对TFP增长率的负向影响是显著的,说明中间产品价格的升高会造成日本信息服务业的TFP增长率的降低。其次,接受派遣人数以及信息服务业承包商数量对受托软件开发费用的增长的正向影响在1%的水平下是显著的,符合实证模型的预期。通过实证分析表明以下两点:其一,中间产品价格的提高对于日本信息服务业的全要素生产率会造成负面影响;其二,承包商风险规避程度高、对激励的反应较不敏感以及生产成本变动幅度较大是造成中间产品价格居高不下的3个重要因素。

第一,对于激励的反应程度较小,反映出日本信息服务业企业存在着开拓创新能力不足的问题,而这并不利于企业生产技术水平的提高与生产成本的削减。在日本信息服务业的系列承包体制之下,日本的承包商和发包商之间保持着紧密联系。有关产品的设计信息自上而下地从发包商传导至承包商,在完成中间产品的过程之中承包商和发包商之间始终保持着频繁的信息交换与反馈。这种组织形式虽然能够较好地满足发包商的特定需求,减少产品设计过程中的漏洞,但是发包商在中间产品生产过程中始终处于强势地位,并持有对承包商较强的干涉能力,这无疑削弱了承包商的设计自主权,限制了承包商在软件设计开发过程中进行自主创新的空间。

日本信息服务业的承包商对于激励的反应程度较小,说明日本信息服务业的承包商自主创新的意愿不足。这也正反映出承包商在软件的生产设计过程中,主要依从发包商的设计要求与建议,而这一条件抑制了承包商通过自主创新缩减生产成本的动力。自主创新的缺乏使得日本信息服务业的承包商在软件服务的完成过程中难以产生新的技术与生产方式,这显然不利于中间产品生产成本的降低以及全要素生产率的提升。软件服务是日本信息服务业的主要组成部分,占信息服务业销售总额的80%以上。而套装软件以及软件产品的销售仅占软件服务销售总额的20%左右。这说明软件定制服务在日本的信息服务业之中仍处于支配地位,信息服务业的承包商需要尽力满足发包商的软件定制需求,这不利于承包商的技术创新。

第二,中小企业是日本信息服务业主要的承包商,而中小企业对于外部环境变化的适应能力偏弱,应对外部冲击的能力不强,对于外部风险的抵抗性差,致使生产成本变化幅度较大,不利于降低中间产品的成本。当外部需求发生较大变化时,中小企业往往难以在短时间内做出相应的调整,从而对中小企业的经营状况造成极大的负面影响。因此,当外部冲击发生时,由于中小企业的抵抗能力较低,以致外部冲击的影响被成倍扩大,生产成本波动幅度的扩大也就变得难以控制。

在日本信息服务业中,中小企业担任了承包商的角色。日本信息服务业企业规模在1至30人的企业数量占企业总数的70%左右,企业规模在30至100人的企业数量占企业总数的20%左右,而从业人员超过300人的大企业只占企业总数的1%~3%。中小企业在日本信息服务业中所占数量最多,数量众多的中小企业在产业链中普遍处于承包商的位置,风险承受能力较差,不利于中间产品价格的降低。

第三,日本的信息服务业承包商风险规避程度较高,一方面不利于模块化生产趋势的发展;另一方面也不利于企业开拓市场,造成企业市场开拓能力的下降。首先,模块化发展是未来信息服务业的主要发展方向,但是日本信息服务企业间紧密的交易关系阻碍了模块化发展。美国在信息服务产品生产方面实现了制度创新,形成了“硅谷模式”。发包商将任务分解为多个任务单元,承包商则致力于完成这些任务单元,其所生产的产品具有标准化特征,能够广泛应用。然而,在日本信息服务业的系列承包体系之下,发包商与承包商保持着紧密的联系,承包商在中间产品的生产过程中要受到来自发包商的指导与干涉,不能够独立自主地完成订单任务,自主设计能力较低。这种生产方式不利于模块化生产在日本信息服务业中形成并发展,从而也就导致了中间产品价格居高不下,产品的竞争能力低,创新能力不足。

日本信息服务业承包商风险规避特征明显,承包商更倾向于与特定的发包商交易。日立软件是日本大型信息服务承包商,但是其主要交易对象是处于同一企业集团的日立制作所。自2005年以来,对日立制作所的销售比率不断升高,达到了50%以上。此外,根据经济产业省调查数据,在最近2至3年内没有更换交易对象的承包商占承包商总数的43%。这说明日本信息服务业承包商的销售收入主要来自于主要发包商,且交易状况稳定。承包商的交易范围狭窄而单一,不利于拓展市场以及扩大经营规模,最终以全要素生产率低下的形式表现出来。