抗战时期民族意识的觉醒,表现为民族独立意识开始形成,并赋予其时代性、人民性的内容。

这种觉醒体现的是对国家、民族的高度认同。“一个人生命是容易毁灭的,群体的生命就会永生……民族一旦存在,个人也不会灭亡”。在空前的民族危机面前,不管党派、阶级、阶层、团体、个体,都共同意识到了中华民族的整体利益。“兄弟阋于墙外御其侮”,国共两党建立抗日民族统一战线,正是这种觉醒的表现。尽管国共两党在许多重大问题上仍存歧见,但在共御外侮、挽救危亡的民族意识推动下,“化干戈为玉帛”,形成了第二次国共合作,促使中华民族凝聚成一个战斗的集体。“工农兵学商,一起来救亡”。在中国历史上,还从未有过这样广泛自觉的抗战斗争。这与甲午战争只是“朝廷的战争”或李鸿章“一个人的战争”——“以北洋一隅之师搏击日本全国之师”的状况相比,真是有如天壤之别。

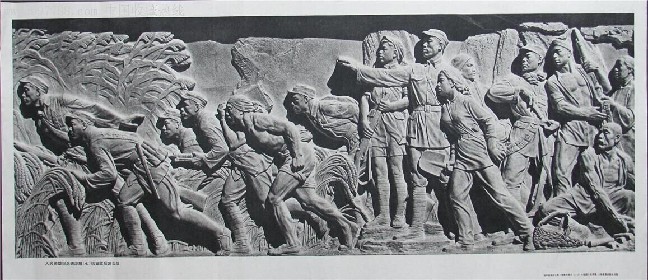

这种觉醒凝聚了全民族的意志和力量。民族意识在不同时代、不同民族有着不同的表现和特点。在那个血雨腥风的年代,无论是中国的广大官兵,还是工人、农民、知识分子、实业家,不论是少数民族,还是海外侨胞,无不以各种方式,为救亡图存贡献自己的一份力量。抗战到底,成为一种全民族的坚强意志。正是这种觉醒的民族意识、定型的“国家感”,汇合成无坚不摧的精神力量。作为一种巨大的精神力量和精神财富,民族意识的空前觉醒,不仅直接影响和推动了抗日战争的实际进程,而且是抗战最终取得胜利的根本保证。

这种觉醒奠定了中国社会发展进步的思想基础。民族意识在抗战中的空前觉醒,顺应了近代中国社会向前发展的趋势。鸦片战争以来剧烈的社会变动和内外危机的激化,为民族意识的觉醒提供了历史场域和条件。经过辛亥革命和五四运动的洗礼,民族、国家观念逐步深入人心。特别是中国共产党登上政治舞台,为民族的觉醒和进步注入了新的活力。那种地广不足以为大、多不足以为众、四分五裂、一盘散沙的衰弱局面,已经被有效的政治动员和民族精神的凝聚所取代。这种由民族觉醒和政治进步而积累的精神能量,在民族危亡之际迸射出无比耀眼的光芒。

当年日本侵略者以少量兵力就敢欺凌中华大国,认定南京政府和东北当局均不敢抵抗,一个重要根据便是中国的分裂和内战不息,民众处于一盘散沙状态。“九一八”事变元凶板垣征四郎甚至认为,四分五裂的中国“不过是在一个自治部落的地区加上国家这一名称而已”,像死猪一样容易对付。然而,历史辩证法无情地惩罚了侵略者。巨大的民族灾难唤起中国空前的民族觉醒和团结,使日本侵略者陷入中国人民战争的汪洋大海之中。

诚如抗战之初日本《朝日新闻》上海特派员尾崎秀实在一篇评论文章中所分析的,日本“并非是对付支那(对中国的蔑称)统一政权国民政府,而是与整个支那民族为敌”,“而与支那民族阵线的全面抗日战争相冲突,才是更为严重的问题”。战争的结局恰被尾崎所言中。中华民族空前觉醒所形成的强大的抗日力量,正是侵略者遭受失败的根本原因。

可以说,民族意识的空前觉醒,是抗日战争给中华民族内心深处带来的最深刻的变化。正是人民群众的这种觉醒和奋起,推动了中国近代社会历史的发展和进步。

强烈的民族意识,是中华民族的血脉和灵魂,也是我们有能力自立于世界民族之林的精神基石。