《沁园春·雪》:中华民族的千古绝唱

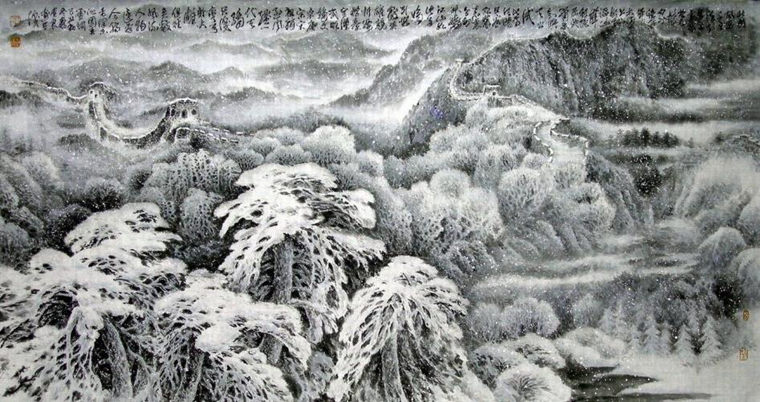

水墨画:《沁园春·雪》(资料图)

北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

“毛润之《沁园春》一阕,余推为千古绝唱,虽有东坡、幼安,犹膛乎其后,更无论南唐小令、南宋慢词矣。”柳亚子先生曾在1945年为《沁园春·雪》作跋评价。该诗实际应是1936年2月红一方面军准备由陕北渡河东征,出师抗日时所作。

全诗以雪为咏叹对象,但却没有就雪的形貌、神态和气魄进行描绘,而是将陕北“大如席”的雪花融入了诗人的胸怀、抱负和理想,因此,雪花又成了民族的、人民的、阶级的心理状态、思想感情所凝炼出的精英。起句直接点出了“北国风光”,二、三句紧承起句,用“千里”、“万里”形容疆域之广,用“冰封”、“雪飘”形容寒威之烈,让可爱的北国风光全景般地一泻千里。紧接着,诗人置身高处,用“望长城”以下七句,极目远眺祖国的高原雪域。“惟余莽莽”是远眺所见,上承“万里雪飘”,写银色世界无边无际的视觉形象,而“顿失滔滔”则是听时所闻,又为意中所想,上承“千里冰封”,把中华民族文明摇篮——黄河写成静物,给冬天的高原增加了“音响”效果。更让人联想的是“须晴日”三句,构思的谨严,用字的精审自然而恰当,“看红装素裹,分外妖娆”让人赤裸裸地“看”到了红日白雪相互交映的奇丽景致。“山舞银蛇,原驰蜡象”,巧妙地用“银蛇”“蜡象”来比拟群山和高原,并用“舞”“驰”联起来,使神态生动的高原大地色彩更加鲜明地动了起来。山河在雪天和晴天是如此美丽,自然就引出了“竞折腰”的无数英雄。

诗人对江山纵情颂唱之后,极其自然地评论“英雄”,首先将人们的视线投向了两千多年前曾一统华夏的“千古一帝”秦始皇和首开丝绸之路并在各个领域均有建树的汉武帝,还有唐宗宋祖,成吉思汗,他们都曾为中华民族的发展和繁荣作出了贡献,但这些“天骄”却无论是“略输”,还是“稍逊”和“只识”,作为封建帝王的代表,他们的不足是显见的,而“俱往矣”三个字就像一把铁扫帚,一挥清扫万古,就势折入今天:“数风流人物,还看今朝。”以“今朝”作结,就像一山飞峙,崚嶒而起,突出主题,将注解落在了新时代、新人物身上,落在了已经站在抗日最前沿,并将为中华民族的解放和复兴血战到底的红军将士身上。

毛泽东在长征期间所作的诗词,大多是对途中山水的歌颂,却也在《清平乐·六盘山》《沁园春·雪》两次提到了中华民族创造力和保家卫国的象征:长城。“不到长城非好汉”中的长城既借代在长城之南的陕北根据地,也象征长征北上的目的地——抗日前线,而参加长征的好汉们凭着深厚真挚的热情,既在长征途中跨越了千山万水、征服了千难万险、历经了千辛万苦,又战胜了上百万敌军的围追堵截,同时用双重否定也道出了红军好汉高度的爱国情怀和铮铮誓言:北上抗日。“屈指行程两万”将红军将士对抗日这一新的长征“如等闲”的态度和必胜的信心跃然纸上。在《沁园春·雪》中,“长城内外”却是将“长城”嵌入祖国的大好河山之中,起到《十六字令三首》中“赖以拄期间”的一柱擎天的作用。在随后的抗日战争中,中国共产党及其领导的人民军队确实发挥了中流砥柱作用。

二万五千里的长征,也是共产党人和红军将士洒播革命种子、爱国情怀的过程,在人民心中、在祖国的大地上已经筑起了不可战胜的钢铁长城,这就是伟大的长征精神、不可战胜的强大力量。如果说红军长征创造了中外历史的奇迹,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,那毛泽东在长征期间创作的诗词,生动诠释了伟大的长征精神,演奏了中华民族的千古绝唱。

作者介绍:任振杰,中国人民解放军军事科学院军队政治工作研究院研究员,博士学位,长期从事党的军事指导理论研究。出版个人著作5部,与人合著20多部,发表学术论文60余篇。主要著作有《毛泽东与抗日战争》《马克思主义军事理论中国化》等。

照片由作者本人提供