毛泽东肖像(资料图)

2018年12月26日,是毛泽东主席诞辰125周年纪念日。毛泽东主席不仅是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,还是一位伟大的诗人。值此毛主席诞辰125周年之际,中国军网特邀毛泽东军事思想研究专家任振杰,带您赏析毛主席在长征期间椽就的数篇诗词。一起从这些诞生于伟大长征的诗词中,感受共产党人的豪情壮志与诗情画意吧!

万里长征千折百回,毛泽东在给他长征期间写的诗作《忆秦娥·娄山关》的批注中,这样描述长征:“万里长征,千折百回,顺利少于困难不知有多少倍,心情是沉郁的。过了岷山,豁然开朗,转化到了反面,柳暗花明又一村了。”在诗人眼中,长征中既有高山峻岭、险滩激流和敌人的围追堵截等“比天大”的困难,更有共产党人“高于天”的豪情壮志。毛泽东用如椽巨笔,在长征诗词中借物抒怀、托物抒情、情景交融,使血与火、灵与肉搏击的战略远征增添了无限的诗情画意,将长征这一人类历史上奇迹般的恢弘史诗创作为文学意义上的史诗,永远定格在世人心中。

《忆秦娥·娄山关》:悲壮的远征图

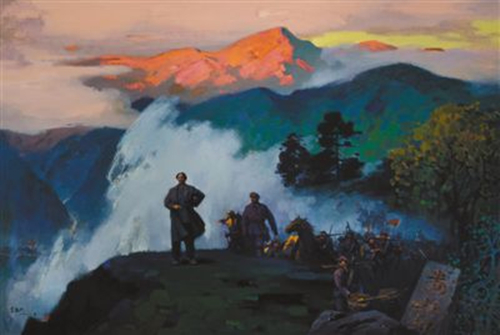

宋惠民油画《娄山关——苍山如海 残阳如血》(资料图)

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

“山”是红军将士战斗生活的自然环境,既是革命的屏障,也是进军的障碍,既要依靠它,更要克服它,特别是长征途中的山岭,大多高大、突兀、峥嵘、峻峭、坚硬,惟妙惟肖地表达党和红军将士的伟大形象和民族先锋的不屈脊梁。以“山”为长征诗中题咏对象,既能题中精蕴,又能题外远致。《十六字令三首》《忆秦娥·娄山关》《清平乐·六盘山》均是如此。成文于长征初期不同时间的三首16字小令《十六字令三首》,就以雄伟简劲的笔触,塑就了莽莽群山,表现了诗人和红军将士的伟大气魄。“山,快马加鞭未下鞍,惊回首,离天三尺三。”写山的高耸触天;“山,倒海翻江卷巨澜,奔腾急,万马战犹酣。”写山既像江海中的波涛澎湃,又似万马奔腾在战场;“山,刺破青天锷未残,天欲堕,赖以拄其间。”写山的坚强无敌,立地顶天。三首诗看似写群山,写山的奇险,写红军将士面临史无前例的困难,实则在歌颂伟大红军是中国革命的擎天柱石,歌颂红军正在谱写豪情万丈的精神史诗。

《忆秦娥·娄山关》是在遵义会议之后,红军被动挨打的局势逐渐好转,红一方面军宛如巨大的蛟龙,应付自如地盘旋在云贵高原和四川大地。红军离开遵义,越过娄山关,西渡赤水,乃乘贵州敌军空虚之机,二渡赤水,再进娄山关,重占遵义。这也构成了中央红军长征以来,特别是经过湘江战役血拼后的第一个悲壮的大胜利。毛泽东的诗词也充满了慷慨悲烈,却不失雄沉壮阔。

诗的头二句,通过风烈、霜浓、雁叫、月残,让人感觉到直入心肺的凄清苍凉。而“马蹄声碎,喇叭声咽”,又从侧面立体地再现了红军衔枚疾走、慷慨赴敌的壮烈情壮。字里行间告诉我们,面对艰苦环境、紧迫军情,红军将士的急速行军和沉着心境。诗的后半部分,首先用“雄关如铁”来真情描绘娄山关险要的地势,诗人的匠心之处是在这其中插入了“漫道”二字,让“革命理想高于天”的英雄气概跃然纸上。但长征,就是流血远征,迈步必须“从头越”,等待红军的是“苍山如海、残阳如血”,既有如大海波涛起伏的“苍”山,也有让人热血沸腾的“红”阳。一系列充满哲理的诗句,让我们想起《清平乐·六盘山》中的“天高云淡,望断南飞雁。”《六言诗·给彭德怀同志》中的“山高路远坑深,大军纵横驰奔”,这些国人耳熟能详的诗句,没有一句是专门描写敌军残暴和红军弱小的,但却能让我们处处感到这样一幅图像:红军将士在漫漫的征程上,始终处于强敌的围追堵截之中,始终“面对形形色色的敌人决一死战、克敌制胜”的远征中。