从石、陶、铁制成的古老地雷到如今种类繁多的智能化地雷,地雷以可自毁、反排、耐爆的新特点面向未来战场——

当“一硝二磺三木炭”遇上“智能芯”

■马胜伟 朱桁冈

图片合成:张鲁

导读

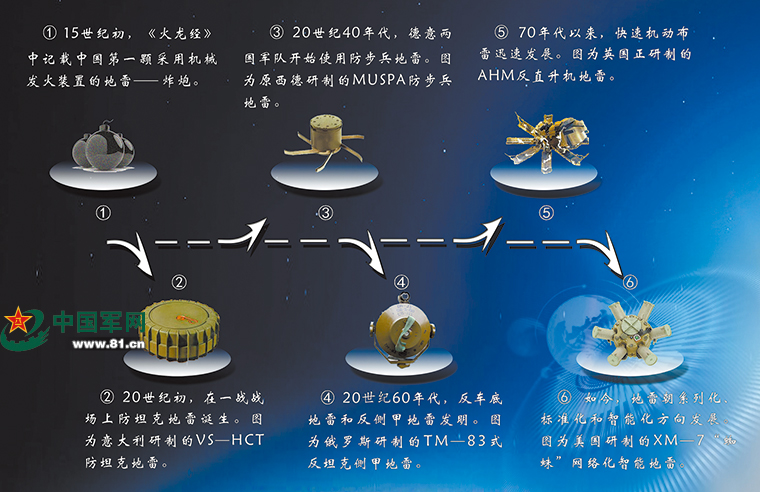

地雷,古老火器,威力无穷。500多年前,起源于中国宋朝的地雷因“价廉物美”而被许多国家列入常规防御性武器首选。纵观地雷发展的历史轨迹,从石、陶、铁制成的古老地雷到如今种类繁多的智能化地雷,地雷正朝着系列化、标准化和智能化的方向发展。

滇南边陲,曾因战火埋下了数以万计的地雷。为彻底消除边境地区的地雷隐患,目前,云南省军区在中越边境云南段展开了大规模的排雷行动。要想成功排雷就要熟知地雷,不同历史时期地雷的发展状况如何?未来地雷发展趋势怎样?本文带您一探究竟。

生铁铸,药柞实,轻掩埋,贼不知,连环数十里,铁块如飞, 火焰冲天——

古老地雷的神奇演变

“一硝二磺三木炭”,这是一种古老的火药配制方法,在中国唐代炼丹家孙思邈的《丹经内伏硫黄法》中就有记载。

这种方法流传数百年,我国抗日战争时期广泛运用。解放区、游击区的军民运用“一硝二磺三木炭”的方法制造各种石雷,创造了“地雷战”。我国人民群众在地雷战的运用上取得有效突破,使这一古老火器焕发新威力。

北宋末年,岳飞抗金时就出现了地雷的雏形。据史书记载,守卫汴京(今河南开封市) 的驻军曾数次使用类似地雷的“霹雳炮”。公元1126年,金兵围攻汴京,宋军使用“霹雳炮”击退金兵。

中国第一颗采用机械发火装置,由目标直接触发爆炸的地雷可追溯到明代中期。焦玉所著的《火龙经》中记载:“炸炮制以生铁铸, 空腹, 放药柞实……连连数十埋于坑中……土掩,使贼不知,踏动发机, 震起, 铁块如飞, 火焰冲天。”这种炸炮说的就是一种压发地雷。这种地雷,用生铁铸造,大小如碗口,腹填炸药,留细口,穿出引线。使用者选择合适时机、交通要道,将数个地雷串联,连接在“钢轮发火”装置的“火槽”上,并挖坑埋设,施以伪装。当敌人踏上钢轮机,即可引爆地雷。这种地雷毁伤面积大,能有效阻敌行进。

明朝末年,宋应星在他所作的《天工开物》中, 正式使用了“地雷”的名称,这部被称为“自然科学的百科全书”的古书享誉中外,“地雷”这个兵器名词也因此流传下来。