习近平的“历史课堂”,往往设在哪里?

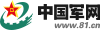

重视对历史的学习和对历史经验的总结与运用,习近平总书记一以贯之。《时政新闻眼》梳理发现,党的十八大以来,在他主持的中央政治局59次集体学习中,至少有9次就是以历史为主题。“课堂”就设在中南海里。

谈到历史,总书记总是语重心长。在2014年10月就我国历史上的国家治理进行集体学习时,他说,怎样对待本国历史?怎样对待本国传统文化?这是任何国家在实现现代化过程中都必须解决好的问题。对绵延5000多年的中华文明,我们应该多一份尊重,多一份思考。要治理好今天的中国,需要对我国历史和传统文化有深入了解,也需要对我国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。

△微视频《领导干部要多读一点历史》。2018年6月13日,习近平在山东蓬莱市考察时说,“我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史,从历史中汲取更多精神营养。”

党的十八大以来,在总书记历次的国内考察中,文物保护单位、革命纪念馆等历史遗址是他去得比较多的地方。这是更加生动的“历史现场课”。以长征主题的革命纪念馆为例,《时政新闻眼》曾经做过梳理,除了今年到访中央红军长征集结出发地江西于都之外,他此前还在红军长征的三个重要纪念年份分别到访长征出发、转折、会师的标志性纪念地,回望长征历史,传承长征精神。

△位于江西省于都县的中央红军长征出发纪念馆。(央视记者段德文拍摄)

在国外出访途中,在主场外交活动中,历史和文明也是习近平与国外领导人交谈比较多的话题。这是视野更宽的“历史交流课”。今年首访选在意大利。习近平说,中意都具有悠久的历史,对文明的传承都高度重视,这是两国能够相互理解、友谊长存的根基。历史无言,却是最好的“外交大使”。

△今年3月,习近平在意大利访问期间见证796件套流失海外的中国文物返还给中国。这是部分文物。

△今年3月习近平访问法国时,马克龙总统赠送了1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著。马克龙介绍说,《论语》的早期翻译和导读曾对孟德斯鸠和伏尔泰的哲学思想有过启发。这部《论语导读》原著目前仅存两本,另一本存放在法国国立吉美亚洲艺术博物馆。

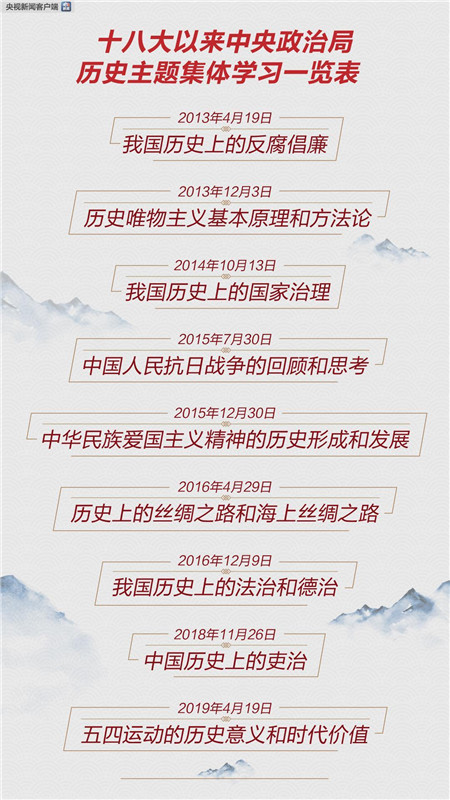

今年亚洲文明对话大会开幕式前,习近平与外方领导人先看了一个文物展。在展出的9件文物中,就有斯里兰卡的国宝级文物——郑和《布施锡兰山佛寺碑》(复制品)。习近平介绍说,当时郑和船队所到之处,都会立碑纪念。郑和的到访带去的不是战乱,而是和平与繁荣。这样的历史证物,让人心领神会。

△郑和《布施锡兰山佛寺碑》(复制品),原碑于1409年制成,出土于斯里兰卡加勒港,现藏于斯里兰卡科伦坡国家博物馆。(央视记者李铮拍摄)