打了胜仗也要检讨不足

——从档案《阳会崖战斗详报》谈起

■周忠全

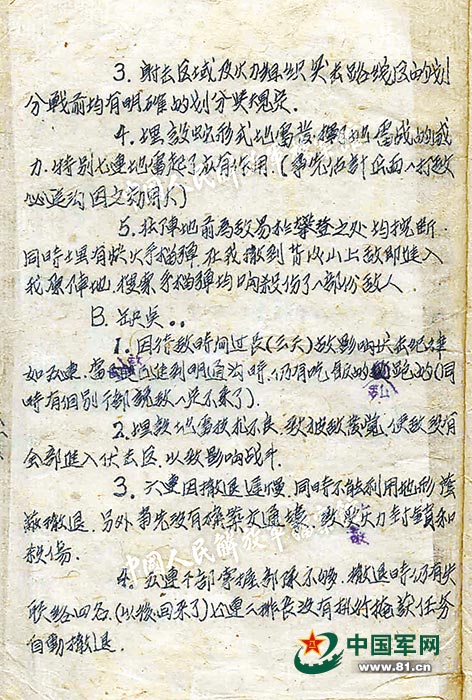

《阳会崖战斗详报》(部分)资料照片

“(四)战斗检讨

优点:……

缺点:1.因待敌时间过长(三天)故影响伏击纪律,如五连当敌西进到明通沟时,仍有吃饭的乱跑的(同时有个别干部说敌人一定不来了)。

2.埋设地雷技术不良,致被敌发觉,使敌没有全部进入伏击区,以致影响战斗。

3.六连因撤退迟慢,同时不能利用地形隐蔽撤退,另外事先没有构筑交通壕,致受敌火力封锁和杀伤。

4.五连干部掌握部队不够,撤退时仍有失联络四名(以后回来了),七连二排长没有执行掩护任务自动撤退。”

这是解放军档案馆馆藏档案《阳会崖战斗详报》里的一段文字,虽然不长,却述说着一场胜仗背后的故事。

阳会崖战斗,是抗日战争中我晋绥军区(八路军第120师兼)特务团在山西吕梁兴县西北阳会崖、明通沟之间对日军进行的一次伏击战斗。

1943年10月,日军对我晋西北根据地秋季“扫荡”遭沉重打击后,再次集结近千人,企图兵分两路,对我兴县进行报复性“扫荡”。10月13日,北路日军独立混成第3旅团田村大队360余人及部分伪军进占界河口(兴县东北约20公里),南路日伪军600余人逼近康宁镇(兴县南约16公里)。针对此情况,晋绥军区决定首先打击北路进犯之敌,命令特务团进至阳会崖、明通沟一带预先设伏。

10月13日午夜,特务团进入伏击阵地,埋设地雷、构筑工事做好伏击准备。14、15日,由于日寇屡遭失败畏首畏尾,加之对阳会崖一带地形不熟,在界河口蛰伏未动,特务团战士们在秋风中埋伏了两天三夜。直至16日晨敌终于出动,上午10时许,敌先头部队进入伏击阵地,我军果断拉响地雷发起战斗,经激战,给敌以沉重打击,之后我军主动撤出战斗。

这场战斗,特务团毙伤日伪军156人,彻底粉碎了日军合击兴县的作战企图。虽然未能全歼敌人,但据《阳会崖战斗详报》记载,残敌受我地雷杀伤及打击后,“当日即不敢大胆前进占领兴县,皆是走小路走河滩,致敌返回仍走山路及地里面,在路上只要遇到可疑的地方即写一条子贴上‘此处有地雷’”“在敌之精神上已有了大的威胁,使敌再也不敢自由走来走去”。

战后,特务团团长杨嘉瑞、政委朱民亲、副团长朱声大联名起草了《阳会崖战斗详报》。这份详报,历经战火硝烟留存至今,成为解放军档案馆馆藏的珍贵革命历史档案。

如今,仔细研读这份战斗详报,不仅让人赞叹我军敢打必胜的光荣传统和灵活机动的战略战术,更折服于它求真务实的文风。整个战斗详报朴实无华,不足5页的正文,“战斗检讨”部分占了1页有余,在分析5个方面的优点后,从战场纪律、军事技术、部队行动和作战指挥等4个方面查找了缺点,条条发人深省、字字耐人寻味。

这场战斗,毫无疑义是一场胜仗。但特务团没有居功自恃,反而躬身自省、寻弊索瑕。分析优点不加丝毫渲染,检讨缺点不予丝毫掩饰,特别是指出问题时不避讳点到具体连队甚至排长,质朴的文字彰显了我八路军部队在成绩面前勇于揭“短”亮“丑”、在功劳面前敢于自我批评的优良作风。

查阅解放军档案馆馆藏的1949年以前的革命历史档案,笔者发现从1932年红3军团第3师《攻赣战役的检讨》开始,仅标题中带有“检讨”字样的档案就多达2200多件,如果加上各类详报、总结、报告中包含“检讨”内容的档案更是不计其数,涵盖了政治、军事、后勤工作等诸多方面。

无论是胜是败,每战必有“检讨”,几乎成了人民军队的一种习惯。档案记载,1941年八路军后方留守兵团曾专门下发《如何整理战斗详报》,明确指出:“详报之目的,为使高级司令部得完全情况、估计战况、正确计划,以使作战更能得到较大之收获与胜利。”“检讨我军甚至到各(个)人在战术上战斗上的优缺点,得出了什么经验教训,特别是在某一战斗中我受敌之打击后,应如何发扬我之战斗力,并今后运用什么战术,以克服敌之优点,造成他的弱点,造成下一战斗的胜利之时,这一经验的总结是非常必要的。”