我军1988年实行新的军衔制

军衔制取消后,经过很长一段时间,人们才又逐渐认识到实行军衔制度的必要性。从80年代初开始,我军终于对军衔制有了统一的认识。1980年3月12日,军委扩大会议明确提出,要恢复军衔制。1982年初,军委扩大会议正式作出“恢复军衔制”的决定。1988年7月1日,在第七届全国人大常委会第三次会议上,通过了《中国人民解放军军官军衔条例》。1988年9月23日,国务院、中央军委颁布了《中国人民解放军现役士兵服役条例》,条例中包括了士兵军衔制的内容。至此,一个完整的中国人民解放军新军衔制度诞生了。

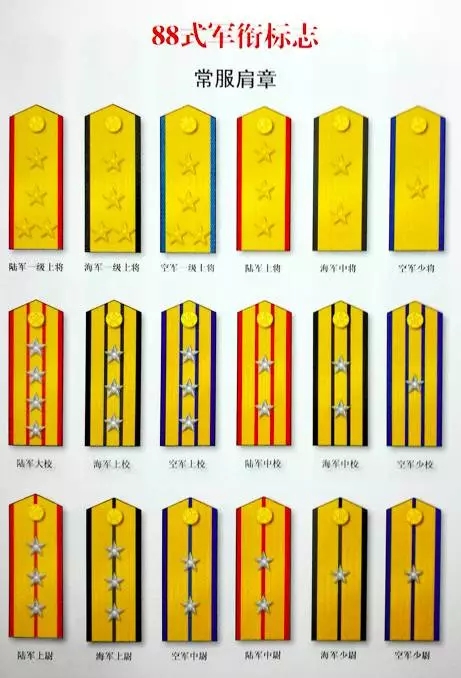

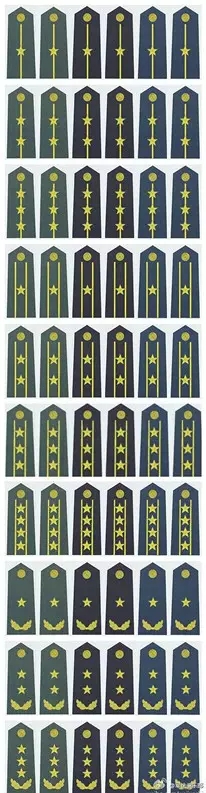

军衔设6等18级:

将官:一级上将、上将、中将、少将;

校官:大校、上校、中校、少校;

尉官:上尉、中尉、少尉;

士官:军士长、专业军士;

军士:上士、中士、下士;

兵:上等兵、列兵。

我军重新实行军衔制,但并不是对1955-1965年军衔制的简单恢复。与上次军衔制不同的是,不设元帅、大将、大尉,最高军衔为一级上将,增设士官军衔。新军衔制既不属于“东方型”军衔,也不同于以英、美为代表的“西方型”军衔,军衔设置体现了中国特色。

1988年9月14日,中央军委在中南海怀仁堂隆重举行授予上将军衔仪式。

1988年9月,我军正式实行新的军衔制。9月14日,中央军委在中南海怀仁堂隆重举行授予上将军衔仪式,洪学智等17位高级军官被授予上将军衔。此后,全军各单位陆续开始授衔。截止到1988年底,共授予各级军官军衔58.7万余人,文职干部14.7万余人。其中,上将17人,中将146人,少将1279人;校官17.8万余人;尉官48.8万人。

1988年我军实行新的军衔制后,根据实践陆续对军衔条例进行了一些修改和调整。

1994年对军官军衔条例作了部分修改:一是取消了一级上将军衔。因为新军衔制从1988年首批授衔以来,一级上将军衔设而不授,一直空缺。根据我军军官队伍的实际和目前处于和平时期的情况,军衔等级不宜太高,故取消了一级上将军衔,以上将为最高军衔等级。二是提高了师职以上的编制军衔,将原来的一职三衔全改为一职两衔,取消了最低一级军衔。

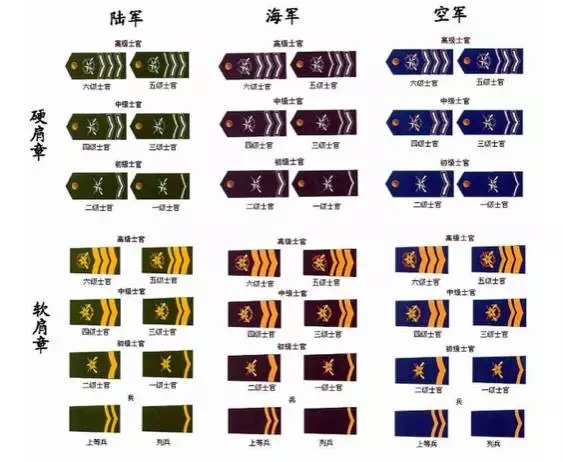

1999年,根据我国兵役制度的变化和军队建设的需要,我军修改了士兵军衔条例,以适应我军义务兵服役期缩短,士官数量增加的形势。修改后的士兵军衔:

志愿兵役制士兵:六级士官、五级士官、四级士官、三级士官、二级士官、一级士官;

义务兵役制士兵:上等兵、列兵。

2009年,再次修改了士兵军衔等级:

志愿兵役制士兵:一级军士长、二级军士长、三级军士长、四级军士长、上士、中士、下士;

义务兵役制士兵:上等兵、列兵。

从1988年以来,我军新的军衔制度已实行近30年。军衔制度不仅仅是军衔等级,还包括编制军衔、军衔的晋升与授予、军衔的年限、军衔与待遇等等。随着人们对军衔认识的不断深入和条件的进一步成熟,必将强化军衔的基本功能,把军人待遇和劳绩有机统一起来,充分调动军人的积极性、主动性与创造性,从而为军队建设注入新的生机和活力。

(作者系军史专家)