“作风建设永远在路上,永远没有休止符”

——记者访延安革命旧址手记

▇本报记者 严珊 特约记者 孙利波

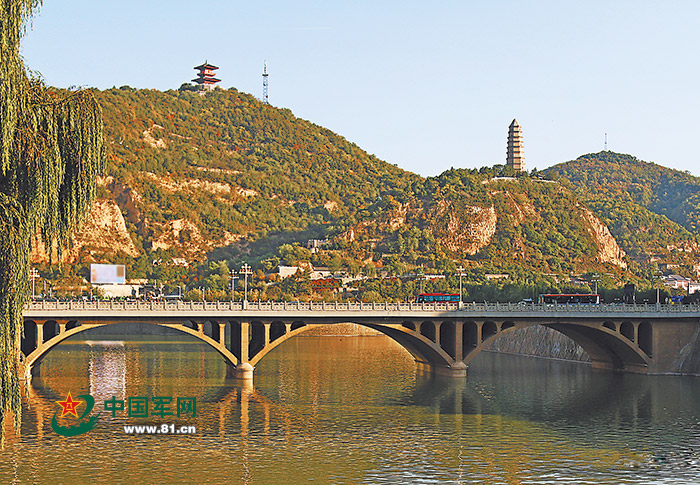

宝塔山下,延河水畔。常随喜摄

巍巍宝塔山,清清延河水。延安,有太多往事牵动着人们对历史的回望。

从1935年到1948年,这里曾经是中共中央所在地。毛泽东等老一辈无产阶级革命家扎根延安13年,领导广大军民进行了艰苦卓绝的斗争,作出了关系中国革命前途命运的一系列重大决策,为夺取全国政权奠定了坚实的基础。

捧着一颗真心,披带一路风尘。在党95岁华诞前夕,记者踏上这片神奇的土地,开启又一次“拜谒”“朝圣”之旅。在信天游高亢的歌调里、在伟人故居朴素的窑洞前、在中共七大庄严的礼堂中、在枣园昏暗的油灯下,追寻动人心魄的传奇故事,重温历久弥新的延安作风,探究引领民族独立、国家复兴的强大精神力量。

延安作风,改变人心向背的关键力量

东方破晓,晨曦微露。阳光拂过黄土高原绵延的群山,斜照在延安革命纪念馆前毛泽东同志伟岸的雕像上。

纪念馆展墙上,悬挂着当年人们争相传颂的《延安的“十个没有”》:没有贪官污吏,没有土豪劣绅,没有结党营私之徒,没有萎靡不振之气,没有人发国难财……

那是一段艰苦卓绝的岁月:刚刚经过二万五千里长征落脚延安的中国共产党,面对国民党的军事围剿和经济封锁,靠什么赢得民众的支持?靠什么挽救民族危亡、扭转浩荡乾坤?

我们从“十个没有”中找到了答案,它所折射出的艰苦朴素、廉洁奉公的延安作风,正是改变人心向背的关键力量,奠定了中国共产党渡过难关的根基,并最终决定着民族命运的走向。

这是一组人们耳熟能详的镜头:毛泽东身穿打补丁的衣服,周恩来睡在土炕草席上,彭德怀穿着降落伞改做的背心,林伯渠耳朵上用绳系着断了腿的眼镜……美国记者埃德加·斯诺目睹这一切后曾经感慨,共产党人身上蕴藏着一种独特的“东方魔力”,并断言这就是中华民族走向强盛的“兴国之光”!

1940年,陈嘉庚到重庆和延安等地慰劳抗战军民。在重庆,蒋介石用价值800美元的山珍海味招待他;而在延安,毛泽东用自己种的蔬菜请他吃饭,总共花费2毛钱。对比重庆和延安的精神面貌、党风政风,陈嘉庚不禁感叹道:“得天下者,共产党也!”

无论是跨越国界前来探秘的外国记者、穿越火线涌向根据地的青年学生,还是前来寻找救亡前途的社会各界人士,都和斯诺、陈嘉庚一样,一到延安就做出判断:“中国的希望在延安”“胜利将最终属于共产党”……

“嚼着草根,百事可做”。正是艰难困苦的环境,造就了党的领袖们坚韧不拔的意志。记者在一张张泛黄的老照片前驻足,他们虽衣着朴素却朝气蓬勃、面容清瘦却目光如炬,神采中焕发出艰难困苦中独有的刚毅和执著。

运筹帷幄之中,决胜千里之外。正是坚定不移的精神追求,使得“小米加步枪”生发出战胜“飞机加大炮”的巨大威力,使得“延安作风”打败了“西安作风”“重庆作风”,使得中国共产党一步步从小到大、从弱到强,终于“东渡黄河,走向全国”!

从延安宝塔山一路走来,中国共产党实现了从革命党到执政党的历史性跨越。今天,当各种诱惑不断袭来,当不同考验交织而至,共产党人只有继续保持延安作风,才能永远掌握“制胜密码”,把党锻造为更加坚强的领导核心。