吕梁烽火中的文学印记

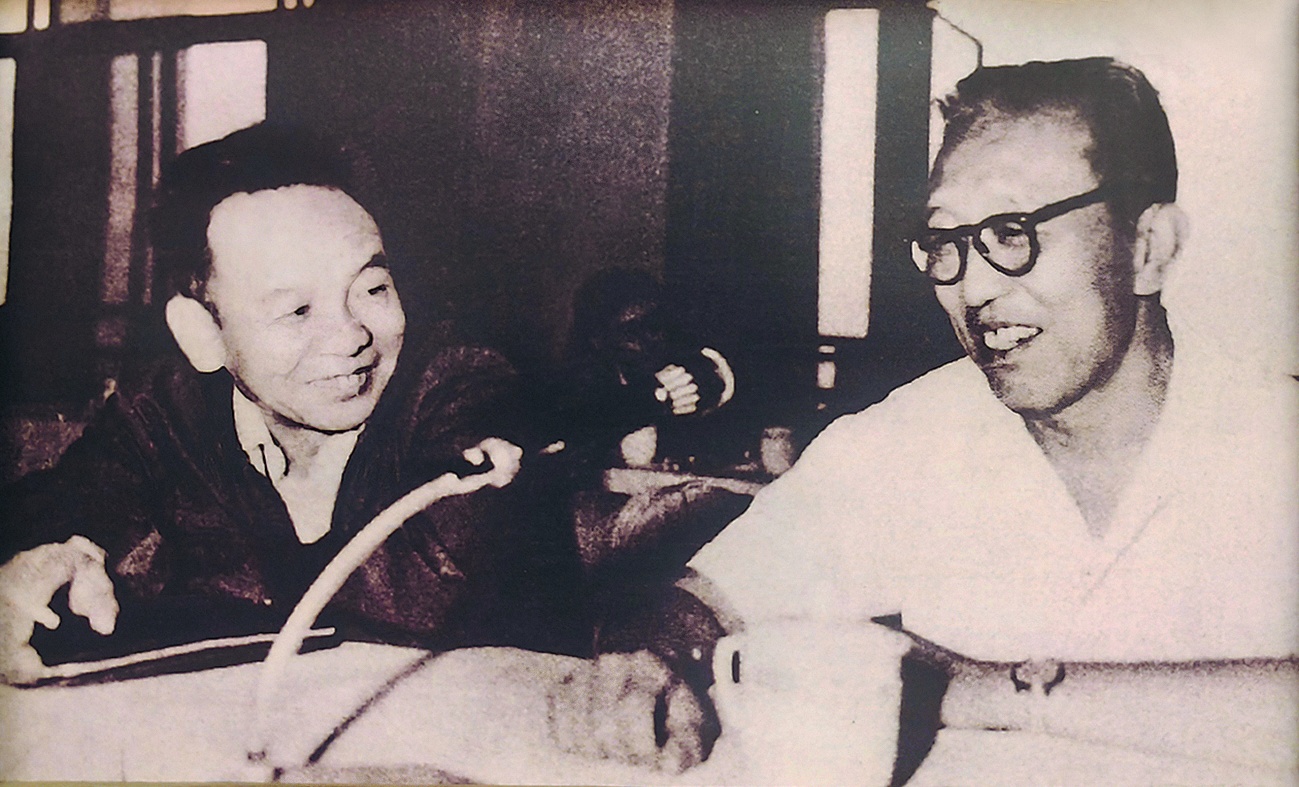

马烽(右)与西戎(左)。资料图片

传播概况

1944年12月,晋绥边区召开第四届群英大会,表彰了780名抗日英雄,其中包括124名民兵英雄,马烽和西戎以记者身份参加。会后,《晋绥大众报》编委会决定由马烽和西戎挑选一些典型材料,编成连续故事在报上连载。经讨论,他们确定使用传统章回体分头写作。1945年6月5日,作品以《民兵英雄传》为题在《晋绥大众报》连载,后更名为《吕梁英雄传》,至次年8月20日完结,共95回。小说以吕梁山区康家寨为主要背景,以雷石柱、孟二愣等民兵英雄为主要人物,描写了晋绥边区人民在党的领导下建立民兵武装,与日伪军和汉奸展开斗争的故事。

《吕梁英雄传》一经面世,就受到广大群众的欢迎。1946年,马烽和西戎整理了前37回,由吕梁文化教育出版社出版了单行本(上册)。延安《解放日报》摘录转载,反响良好。周恩来、董必武同志率中共代表团赴重庆与国民党和谈时,将此书带到重庆。作品经《新华日报》连载,在文艺界产生广泛影响。

1949年初,马烽和西戎对全书进行通盘校阅、修改,将95回压缩为80回,由北京新华书店收入“中国人民文艺丛书”出版发行。新中国成立后,《吕梁英雄传》先后被多家出版社重印出版。

作为“山药蛋”派代表作品,《吕梁英雄传》用带有山西地方风味的语言表现革命题材,生动彰显了伟大抗战精神。

1946年出版的《吕梁英雄传》。资料图片

作品片段

吕梁山的一条支脉,向东伸展,离同蒲铁路百十来里的地方,有一座桦林山。山上到处是高大的桦树林,中间也夹杂着松、柏、榆、槐、山桃、野杏;山猪、豹子、獐子、野羊时常出没。山上出产煤炭和各种药材,山中有常年不断的流水,土地肥美,出产丰富,真是一个好地方。

山下有个大村子,名叫康家寨。东南七里是桃花庄,东北六里是望春崖。三个村正好成了一个鼎脚。从康家寨顺沟往西走十里地,翻一架山过去是靠山堡村,顺沟往东走十里翻一条梁过去,是一个小集市,村名叫汉家山。汉家山再往东二十里就是水峪镇了。

……

一九三七年七月七日,日本帝国主义向我国进攻,战争爆发。康家寨是偏僻村庄,老百姓没见过大的世面,也不懂是怎么一回事情,只是想到事情不妙,又要遭“兵灾”了……

不久,太原失守了。晋中平川里的大城市都失守了。接着溃军窜了下来,康家寨一天要过几十伙,有穿灰军装的,有穿草绿军装的,三个一群,五个一伙,歪戴着帽子,倒背着枪,南腔北调,各种口音。真是“大炮一响,黄金万两”。这些“老总”们,有的骑骡压马,有的牵驴拉牛,牲口上拴捆着花红柳绿的包袱。一到了村里,见门就进,见人就捉……直到八路军贺龙将军领导的一二〇师开来晋西北,打走日本鬼子,一九四〇年春天又建立起抗日新政权,人心才慢慢安定下来。

作家心语

我们在写这本书的时候,首先想到的不是要当作家,不是要创造什么高雅的文学,而是要尽一个革命战士所应尽的天职。对于我们来说,拿笔杆和拿枪杆的意义是完全一样的。在那艰苦的战争年代里,我们和吕梁山区的人民群众一块战斗,共同生活,亲历了革命征程中的“血”与“火”的锻炼与考验,耳闻目睹了许许多多英雄人物的英雄事迹。

……

我们的创作目的很明确,就是要通过对吕梁山区敌后抗日军民的英勇斗争事迹的真实而生动的描绘,热情歌颂毛泽东同志和中国共产党领导下晋绥抗日根据地军民的斗争功绩,对中国革命的伟大历程作“一枝一节”的形象化记录。

——《吕梁英雄传》的写作经过(1980年3月1日发表于《晋阳学刊》)

(以上内容为编者辑)

当代视角

敌后抗战的生动注脚

■杜学文

最早读到马烽与西戎合作的《吕梁英雄传》,是少年时代。后来每一次重读都有新的感受、新的发现,正如“好书不厌百回读,熟读深思子自知”。

《吕梁英雄传》虽然写的是抗日战争时期吕梁山区农民与日本侵略者的斗争,却不能视为是一部仅体现“地方”意义的小说。它极为生动地表现出中国人民在民族生死存亡的历史关口的逐渐觉醒,终于汇聚为抗击侵略者的大潮,最终夺取伟大胜利。小说中的康家寨,像吕梁山上星星点点的许多村庄一样,本来过着平静安宁的生活。但是日本侵略军的入侵打破了这种平静与安宁——杀人越货,毁地焚房,占妻霸女,强征豪夺……老百姓从最初的意想不到,到充满愤恨,到零星的抗争,再到组织起来开展积极主动有效的抗战,直至在党的领导下终于把汉家山据点的日军“挤走”,解放了自己的家乡。他们自己也成为时代潮流中觉醒的一代、护卫民族尊严与利益的英雄。

这部小说的另一个深刻之处在于描绘出中国人民在抗日战争大潮中的成长。小说中几乎每一个人物都在斗争中获得了锻炼,得到了提高。以主人公雷石柱为例,他的出场是一种极具寓意的“不出场”。尽管他在第五回才真正出现,但在此之前,小说已经对他有了许多介绍。他是地下党员、康家寨自卫队的分队长。但是在小说的一开始,他打摆子“病了”,在家起不了床,出不了门。这种所谓的“病”具有象征意义。但是,在共产党干部马区长,特别是武得民的领导下,雷石柱和其他党员一起组织了“暗民兵”,之后逐渐发展壮大,成为这一带极为重要的抗日武装力量。雷石柱也在斗争中提高了认识问题的水平与领导决策的能力,成为一名有头脑、能干事、威望高、办法多的领导者。他是大家的主心骨,是一名成熟的领导干部。康家寨的地下党员孟二愣,工作积极,有干劲,不怕死,但性格急躁,处事简单,脾气不好。在抗击日寇的斗争中,他也发生了重要变化。比如,他会想到自己也是小队长,人家都看着,不能蛮干,开始注意自己工作的方式方法。小说中也写到了一些参加伪军、伪政权的人。他们亲眼看到日军的残暴,在雷石柱等人的帮助下开始觉醒,甚至参加了抗日武装,投入到抗日战争的洪流中。人的变化是最重要、最根本的变化。除了那些罪大恶极的顽固分子外,更多的人在斗争中认清了是非,选择了正确的人生道路,成为抗击侵略者的爱国战士。

在讲述吕梁山区康家寨人民抗日故事的同时,《吕梁英雄传》也揭示出在中国共产党的坚强领导下,中华民族必将冲破黑暗,赢得最终胜利。日军虽然有精良的装备,占领了包括康家寨在内的中国土地。但他们必然遭到覆灭的下场。侵略战争本身就是违背国际正义的行为,必然以失败而告终;他们对占领地人民极尽残暴,必然引发誓死的反抗;他们对依附自己的伪军政人员百般欺辱,必然会引发哗变;侵略战争不仅给被侵略国人民带来伤害,也给自己的国家与人民带来灾难,必然难以持久。中国共产党,在残酷的斗争中仍然实实在在地贯彻落实党的各项政策,一切以人民的利益为本,关心民众的生产生活,帮助老百姓克服困难、度过饥荒等,因而得到了人民的拥护,形成了人民战争的“汪洋大海”,加速了侵略者的灭亡。小说中不论是马区长还是武得民,乃至于雷石柱、孟二愣等其他同志,均体现出党的优良作风。他们与老百姓心连心,视老百姓如家人。他们舍生忘死,都是为了老百姓,因而在群众中有着巨大的影响力。

在艺术表达上,《吕梁英雄传》汲取了中国传统小说的叙事方式,并赋予了新的生活内涵,表现出中国新文学的新活力。这部小说对实现中国新文学的民族化、大众化,作出了极为重要的贡献。它的出现,对构建新文学审美范式产生了极为重要的影响。

(作者系山西省文艺评论家协会主席)