广州总医院心胸外科主任张卫达带领团队9年救治8200多名贫困家庭先心病患儿

穿军装的“最美医生”

■本报记者 王雁翔 通讯员 胡庭彩 张青修

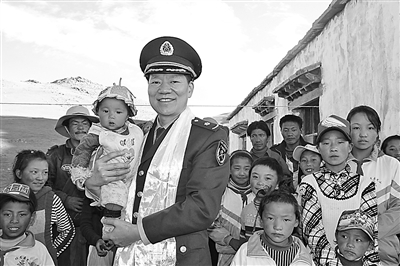

张卫达带队赴海拔4750米的西藏自治区那曲地区班戈县义诊离开时,

与藏族少儿合影。张青修摄主人公座右铭

愿将他病当己病,救得他生是我生。

——张卫达

新闻背景 3月28日,“寻找最美医生”颁奖晚会现场,广州军区广州总医院心胸外科主任张卫达作为唯一的军医,荣获首届“全国十佳最美医生”。穿军装的“最美医生”张卫达带领团队穿戈壁、上高原,攀瑶山、进苗寨,足迹遍及广东、西藏自治区、新疆维吾尔自治区等11个省(区),行程22万多公里,筛查病患10余万人,挽救了汉族、藏族、彝族、维吾尔族等30多个民族8200多名先心病患儿的生命。由他发起的“大爱救心”活动,2011年代表军队首获“中华慈善奖”,所在科室被评为“全国拥政爱民模范单位”。

9年前“揪心”之痛,发起一项公益活动

“大爱救心”与社会责任

2006年7月,张卫达赴广东湛江义诊。一名18岁的大学生前来就诊,这名患有先天性心脏病的学生因家庭贫困耽误治疗,失去了手术的最后机会。那一天,张卫达心如刀割,彻夜难眠。

作为心胸外科专家,张卫达当然清楚,全国每年新增先天性心脏病患儿10多万,90%以上能通过手术治愈,但因救治难度大、医疗费用高,很多贫困家庭的患儿很难得到及时治疗。

张卫达四处奔走,与地方政府和慈善机构联合发起“大爱救心”活动,针对贫困家庭先天性心脏病患儿,努力探索符合实际的救治模式:政府报销一点,爱心资助一点,医院减免一点,家庭自筹一点。

2008年,广东英德市一名新生儿查出患有严重心脏病。孩子刚出生,心脏只有乒乓球大,大血管完全长反,手术难度极大,一家人陷入绝望之中。张卫达把孩子接到医院,细心观察,孩子出生第25天,张卫达为他主刀做了手术。婴儿康复出院时,孩子父母拉着张卫达的手,泪流满面。

5个月大的韶关患儿晓峰术后病情多次反复,一直住在监护室,医疗费累计达13万元,父亲担心“人财两空”,丢下孩子悄悄离开医院,医护人员不知所措。张卫达说:“战争年代,老百姓冒着生命危险收留军队伤员;现在,我们要像当年老乡支前那样,善待困难群众。”他坚持精心治疗。一个月后,面对康复的晓峰,孩子的父亲泣不成声。

连续筛查患儿,听诊器把耳朵磨脱了皮

“汽车旅馆”与汉族名字

新疆维吾尔自治区哈密3岁的维吾尔族男孩阿塔木,患有严重的先天性心脏病,频繁求医,家中一贫如洗。2009年2月,张卫达收到阿塔木家人的求救信。

有人好心劝张卫达:“孩子病重不说,路途那么遥远,出了问题谁负责?”张卫达不为所动,把孩子从4000公里之外的新疆维吾尔自治区接到医院,自己主刀。孩子康复后,阿塔木的母亲特意给儿子起了一个汉族名字——文粤生。

边远艰苦山区和少数民族地区交通不便,医疗资源缺乏,先天性心脏病发病率居高不下。张卫达几乎放弃了所有节假日,带领团队下乡义诊。他困了在车上眯一会儿,下车后又抖擞精神地筛查患儿,一路上汽车成了旅馆。一次在云南昭通义诊,他和医疗团队连续工作30多个小时,连续筛查患儿,听诊器把耳朵磨脱了皮,一碰就是火辣辣的疼。

2012年,53岁的张卫达奔赴平均海拔4700多米的西藏自治区那曲巡诊,途中出现严重高原反应。他边吸氧边工作,筛查患儿700多名。听说有一名叫平措拉姆的藏族小姑娘因在很远的牧区,不能赶来现场检查。张卫达拖着疲惫的身躯赶了40多公里上门检查,结果发现,她患有先天性心脏病,张卫达当即安排她第一批到广州接受手术。出院时,小拉姆搂着张卫达的脖子,轻轻在他耳边叫了一声“阿尼门巴”(医生爷爷)。那一刻,张卫达泪湿双眼。

母亲和妻子患重病,有时难以照料陪伴

“医界格言”与职业良心

2011年5月15日,张卫达接到母亲病危的消息,匆匆乘飞机赶往江苏老家。刚下飞机,他就接到了科里打来的电话:一位40多岁的患者,因心脏大血管爆裂,急需抢救。一头是近在咫尺的母亲,很可能是最后一面;另一头是千里之外生命垂危的患者。张卫达含泪转身乘机往医院赶。手术成功了,患者重获新生,他却未能见母亲最后一面。

2014年,妻子周君查出患有恶性肿瘤,先后5次手术。张卫达手术一台接一台,总抽不出时间多在病床边陪陪妻子。看到他满怀愧疚,妻子反过来安慰:“你陪不陪我,这病都在这儿,有时间多做几台手术,多救几个孩子吧!”为了既不影响工作又能照顾妻子,经医院特批,妻子的病房安排在离办公室近的地方。即便如此,张卫达只能见缝插针照料陪伴,每次做完手术、查完房才赶到妻子床边。

提及这些,张卫达虽有遗憾但不后悔,他用那句医界格言回答:“愿将他病当己病,救得他生是我生。”