开栏的话

许多军旅作家的文学写作之路始于基层。他们深深扎根火热的军营生活,从中寻觅文学的种子,让文学之梦在笔下开花。这些饱含军人情感、镌刻时代烙印的文学处女作,是作家打开创作之门的钥匙,也成为支撑他们持续创作的精神起点。

《解放军报》文化生活版从今天起推出“我的文学处女作”专栏,邀请军旅作家讲述与自己文学处女作相关的故事。期待这些故事能带给文学爱好者们以启发,让军旅文学的百花园更加生机勃勃。

忆得当年文学梦

■郑蜀炎

有些寻常的日子总是留下不寻常的记忆。

1977年夏天,我在军分区任参谋。那天,是我在下边防10多天后返回机关,一路闲聊中,接我的驾驶员突然冒了一句:郑参谋,我好像在《国防战士》报上看到你的名字了。

他随口而出的一句话,把我的心往上一拽。因为在近2年的时间里,不断的写稿和投稿几乎占据了我全部的业余时间。我们军区(原昆明军区)的《国防战士》报是离我最近的报纸,自然是我提高命中率的重点目标。

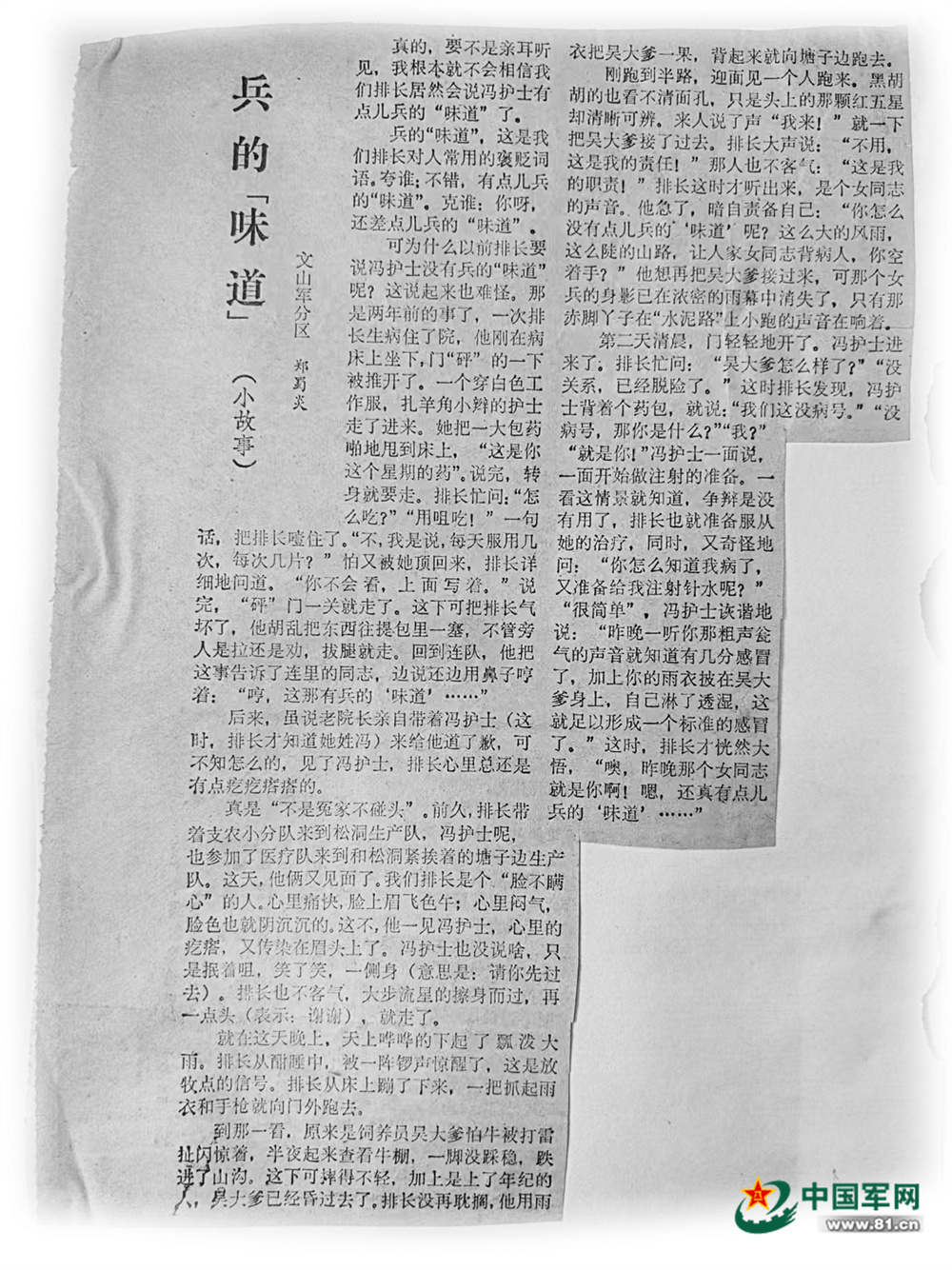

作者保留的当年发表在《国防战士》报上的文章剪报。

于是,我马上追问:时间、标题、内容……

待从零散的回答中得到确认后,我开始领悟到“魂不守舍”这个词的含义。一下车,我拎着行囊就直奔办公室,翻找出这张报纸。果真如此,我的真名实姓、我的谋篇布局、我的字斟句酌,全都变成了一个个铅字。

那年冬季,部队大拉练。有一次夜行军,路线要穿越一片灌木茅草,炊事班背着行军锅跟在后面。黑漆漆的夜路难免深一脚浅一脚,行军锅锅底被野炊烟火熏出来的黑烟油垢,或多或少粘抹在小路两旁的杂枝乱叶上。正巧,部队所属医院的队伍也行进此路,待天亮到达驻训点时,大家一看,笑声骤起——年轻的女战士被蹭成了黑花脸。

然而,那些平时蛮讲究的姑娘们只是随便抹一把脸,便背着药箱到拉练的队伍中巡诊了。

我们参谋长感慨道:“当兵的人就得有点这味儿。”

我听得心头一动,待回营区,捋了捋思路,顺了顺细节,一篇小故事《兵的“味道”》几乎一气呵成。然后,我马上把它投给了《国防战士》报。

之前,我抄录了《基督山伯爵》中的一句话压在玻璃板下:人类的一切智慧都包含在这4个字里——“等待”和“希望”。此刻,终于“等待”来了“希望”,这种心情很难用一个词描述,只是顿觉灵感骤涌。

当然,毕竟是第一次刊登作品,虽然面对同事的夸奖我尽量作矜持状,但扭头还是忍不住再把那张报纸看一遍。接着,我又收到人生的第一笔稿费(约四五元)后,更是呼朋唤友来到当地桃园,现摘现吃地饱餐了一顿水蜜桃。

“酒酣耳热说文章……疏又何妨,狂又何妨?”数年索尽枯肠,记不清剪下了多少信封右上角(投稿专用,免贴邮票),终见报上有名,一个文学青年岂能不显露几分张扬之态、得意之色。

但是,很快收到的一封编辑来信,让我噤口卷舌了——一个厚厚的大信封,打开一看,里面有两本标准的稿纸。对于我的稿件,编辑在信中自然少不得一些勉励之语,然后专门注明:今后投稿请用稿纸!

待后来我也当了编辑才知道,当时是铅字排版,全靠工人师傅从字盘上一个字一个字地拣铅字拼版。因此,为了减少浪费人工成本,每篇编发的稿件都要求标明字数,且误差不得超过10个字。

前面说了,我当时是参谋,写作投稿属于业余爱好,哪里懂得这些规矩。写稿用的是没有格子的信笺,字数全凭当时状态,有时稀疏有时密集。加上原就不好看的一笔字,不知编辑得有多大耐心才能读完编罢。

一夜辗转难眠。第二天,我就给编辑写了一封信(贴邮票的),一通感谢后,表示要更加努力,年内要将这两本稿纸全部写满我的作品。

几天后,我接到了回信。还是厚厚的信封,不同的是里面是一本报社的采访本,还附了一个短笺。直到今天,上面的话我一字没忘:多观察、多积累、多思考——然后多动笔。

也就是因为这封信,我静下心来对自己的写作进行了一番梳理。说实话,我当时火急火燎的是:如何发表作品。基本路子是看到人家登出什么就铺开稿纸硬憋生凑一篇。看来,我以前投稿石沉大海的结果属实不冤。

文学处女作的刊登给我带来愉悦也带来思考,写作思路从多写快写,转变为写熟悉的、写细小的人和事。虽是老话,可确有立竿见影之效。接下来的2年多时间里,我写的各类文学作品得以陆续刊发。《国防战士》报还是我的主阵地。当然,这段时间里,我依然从事着我的参谋业务,文学写作只是业余时间的爱好。

有一天,我突然接到一个完全超出自己想象的通知:马上到《国防战士》报社报到。

说起来,我在这张报纸上已经刊登20多篇小小说、散文、诗歌,但除了前面提及的一封信外,我和报社的联系,就是投稿投稿再投稿。即便是那位让我的稿件一篇篇见报的编辑,我们也从未谋面。

所以,当我第一次跨进报社时,陌生而熟悉、胆怯而从容、惶恐而兴奋……那叫一个百感交集,那叫一个感慨万端。

后来才得知,恰逢报社选人,我的编辑在推荐意见后面,将我从处女作开始的每一篇稿件,从原稿到见报稿一并附上,以此证明我的文字写作能力。

那时,并不认识。后来,从未忘记。人们都习惯地把军兵种报纸称为“小报”,但是,它在我心中很重,在我眼里很大……

“往事回思如细雨,旧书重读似春潮。”今天,再次翻看当年的处女作,幼稚、粗糙、生硬就不必说了,但我却并不脸红,谁的文学之路不是这样深一脚浅一脚地走过来的?

更庆幸的是,今天我依然热爱、依然倾心,尽管岁月已不复当年。

作者小记:郑蜀炎,解放军报社原高级记者。1954年出生,1969年入伍,曾获“中国新闻奖”一等奖、“全国现场短新闻”一等奖等。