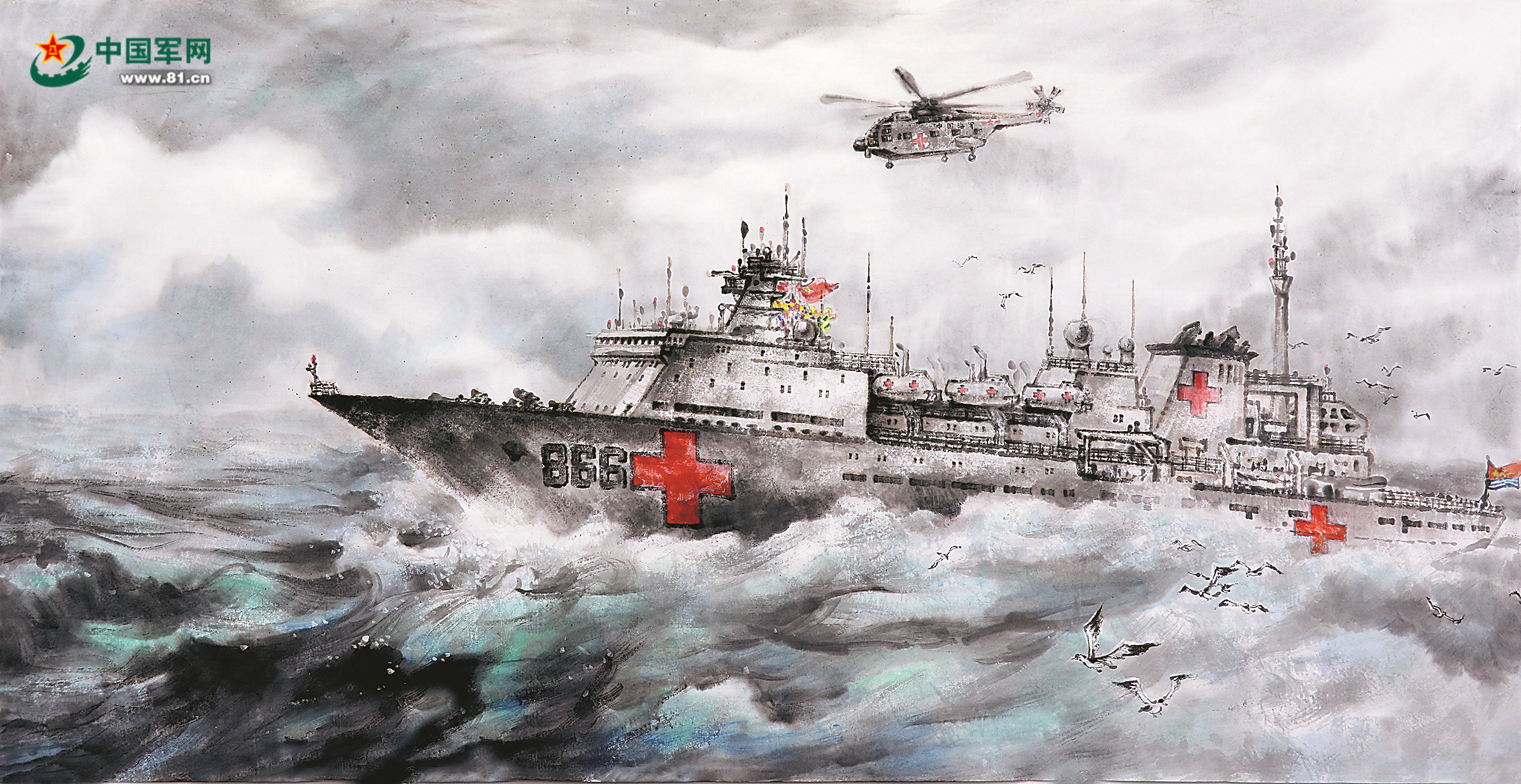

穿越风浪

■杨晓霖

插图:赵建华

不出远海,不能真正认识海洋。

站在和平方舟医院船的甲板上,看着茫茫大洋,这样的感受便会油然而生。

在此之前,我与大海已有数次邂逅。我曾乘车穿越绵延的跨海大桥。桥头稳稳扎根于陆地,而眼前道路则逐渐融入海面的轻纱薄雾中,仿佛我们正纵身跃入海洋的怀抱。我也曾站在海边礁石上,目睹波涛汹涌地冲向岸边,激起的水花在阳光照耀下,幻化出一抹绚丽的彩虹。我还搭乘轮渡,向着小岛进发,途中尽情欣赏船头翻飞的海鸥与船尾绽放的洁白浪花……

然而,这些经历都无法与此时此刻相比。在近海区域,我从未如此强烈地领略到海的独特魅力。只有置身于大洋的深处,你才能真正理解大海的辽阔无垠,以至于你几乎忘记了它其实是实实在在、可以用手捧起的水。这海水充满了活力,激荡着生命的喧嚣与繁盛。海鸟不时低飞掠过海面,水母在水中轻盈地舞动,海豚灵巧地贴着船舷跃出,而在那遥远的天际,你甚至能隐约捕捉到鲸鱼那庞大的身影。但这海水又显得如此沉静,深不可测,仿佛正暗暗积蓄着颠覆天地的力量。

天气晴好时,我在甲板上漫步。看天空中的云彩堆积成壮丽的山峦,看夕阳在海面上洒下万片碎金。船艏破浪前行,将金色的光斑搅动得如同烈焰般绚烂,而船艉则在海面犁出道道雪白的波纹。置身于靠近赤道的海域,我抬头仰望那拱起的苍穹,脚下是不断颠簸的甲板。这颠簸,宛如地球跳动的脉搏,古老而永恒;那阵阵涛声,就像是宇宙间流淌的歌谣,吟唱着宏大且神秘的旋律。

海洋以其广博的胸怀印证了永恒的存在,同时也提醒我们,人生的岁月是何其有限。在这片浩瀚的海域中,我感受到生命的短暂与自然的壮阔交织在一起的复杂情感。

但很快,我便不能再随意地去到甲板上看海——大风浪要来了。

远航的人,总要经历一场大风浪。

在“和平方舟”驶进风浪区前,船上各项准备工作就有条不紊地展开了。初次远航的我,对周围的一切都感到新奇,于是跟着官兵在船上到处跑。

在舱面上,航海、观通、航空等各个部门开始按照区划进行装备的固定工作。与此同时,水密门和水密舷窗也被紧紧关闭。我回到自己的舱室,发现床、桌子和柜子都已经牢牢固定在船体上,于是我将牙刷、水杯等零散物品统统锁进抽屉里。

自以为做好了万全准备,没想到,半夜里我便被轰隆作响的巨浪惊醒。舷窗早已紧闭,看不到外头的浪涌,但巨浪拍向钢铁铸就的船体,声若惊雷。我索性摸索着下床穿衣,来到驾驶室里看看情况。

从驾驶室的窗户望去,此时的大海实在有些可怕。狂风搅动乌云,天空与海洋都是一种浓重的铁灰色,水汽弥散在海天之间,湿漉漉的空气扭曲成一个个逼仄的旋涡。起伏之间,船艏破浪前进,狂风裹挟巨浪拍打着十几米高的驾驶室。

“左舵5。”船长的口令在风浪里显得更加沉稳了。我定睛看去,站在操舵仪旁的,是一位女兵。船体剧烈摇摆,丝毫没有让她分神。她一边重复船长的指令,一边利落地调整航向,那专注的神情,让我觉得这风浪似乎也不算什么。

我想像她一样,靠信心和毅力扛过这场大风浪,但生理本能却在作对——泛酸的口水迅速分泌充满口腔,来不及再多看一眼,我便冲出驾驶室,跌跌撞撞跑进卫生间。

头疼、眩晕、胃里翻江倒海,晕船的感觉真不好受!回到舱室短暂休息后,我还是想出来看看。我沿舷梯一路往下,来到位于船底部的机舱。

一进机舱,电机设备运转的巨大轰鸣声,盖过了舷外的涛声,船体摆动的幅度相较于上层也减轻了许多。听说我晕船,刚完成一轮设备巡检的机电班班长丁辉,叫我到值班室里坐下缓一缓。

值班室里有个小隔间,放着丁辉的床铺。他一边整理工具箱,一边跟我聊天。他说,自己从上船开始就住在这里,一旦设备有什么问题,即刻就能处置。后来我才知道,丁辉说的“从上船开始”,要追溯到17年前。

2008年1月,丁辉跟着舰队领导去接船。去之前他只知道这是中国海军第一艘制式医院船,到码头看着排水量1万4千余吨的“和平方舟”,丁辉既兴奋又心慌,脑海里全是对船上生活的憧憬。从那天起,他陪伴着“和平方舟”抵海岛、出国门,没有错过一次“和谐使命”任务。

“和平方舟”的航迹遍布三大洋六大洲,也遇见过许多风浪。丁辉还记得那年在太平洋某海域,电机出现故障,他和战友们立即换上备用设备,开始紧急抢修。连续十几个小时,他顾不上吃饭休息,直到故障排除,他才松了口气。

“设备出了问题,机电兵要第一时间抢修,不能耽误航行。晚修好一秒,海上的危险便多一分。”丁辉说。

不知不觉间,又到了一小时一次的设备巡检时间。我跟在丁辉身后,穿梭在闷热、潮湿、嘈杂的机舱里,抬脚绕过盘踞着的管线,在颠簸中上下攀爬陡峭的舷梯,不一会儿我的额头就冒出汗来。

“这么走一圈下来,得半个多小时吧?”我问。

“不止,巡查线路、监测仪表,都要仔细。”丁辉平静地说。

“大风浪期间,也要这么走吗?”话刚出口,我就后悔了。丁辉从面前的线路中抬起头,认真地对我说:“更得走了。越是不良海况,越不能出问题。”

从机舱出来,我碰见医院护士刘希娥。我看她脸色苍白,想必也在晕船。我问她怎么没在舱室休息?她说,出来给女儿打个电话。

在大洋航渡期间,手机信号消失,想要跟家人联系,只能靠船载卫星电话。在摇晃的风浪里打完电话,虽然身体不适,但刘希娥心情很好。

“芃芃今天主动叫我妈妈了。”她笑着说。

刘希娥和爱人都在军队医院工作,他们3岁的女儿芃芃,尽管尚处于懵懂的年纪,却早早地感受着一家人聚少离多的滋味。“在接到这次任务准备登船之前,我老公正好在外出差,无奈之下,我只好把芃芃送回老家,请父母帮忙照看……”她的声音略带沙哑,说到这里突然停顿下来。

我们默默地并肩走了一段路,谁也没有再说话。回舱室前,她向我挥了挥手,脸上又浮现出微笑。

再次回到驾驶室,我又见到那位操舵兵,原来她叫柏雪莲。我问雪莲,大风浪什么时候结束?

“快了,只要走过这片乌云。”

远方,铁灰色的云层里透出一点澄澈的蓝。