众所周知,利用镜面可以使光波发生反射、折射、散射等物理现象,从而实现对光的精准控制,使它满足人类的各种应用需求,比如制作近视镜、老花镜、显微镜等。那么,是否可以像控制光那样控制电磁波呢?答案是肯定的。可重构智能超表面技术的快速发展,使灵活操控电磁波成为可能。2024年,世界经济论坛将可重构智能超表面列为十大新兴技术之一,同时,可重构智能超表面也是6G通信的关键候选技术之一。

那么,可重构智能超表面技术是什么?未来有什么应用?请看本期解读。

可重构智能超表面技术——

灵活操控电磁波的“魔镜”

■郑昌兴

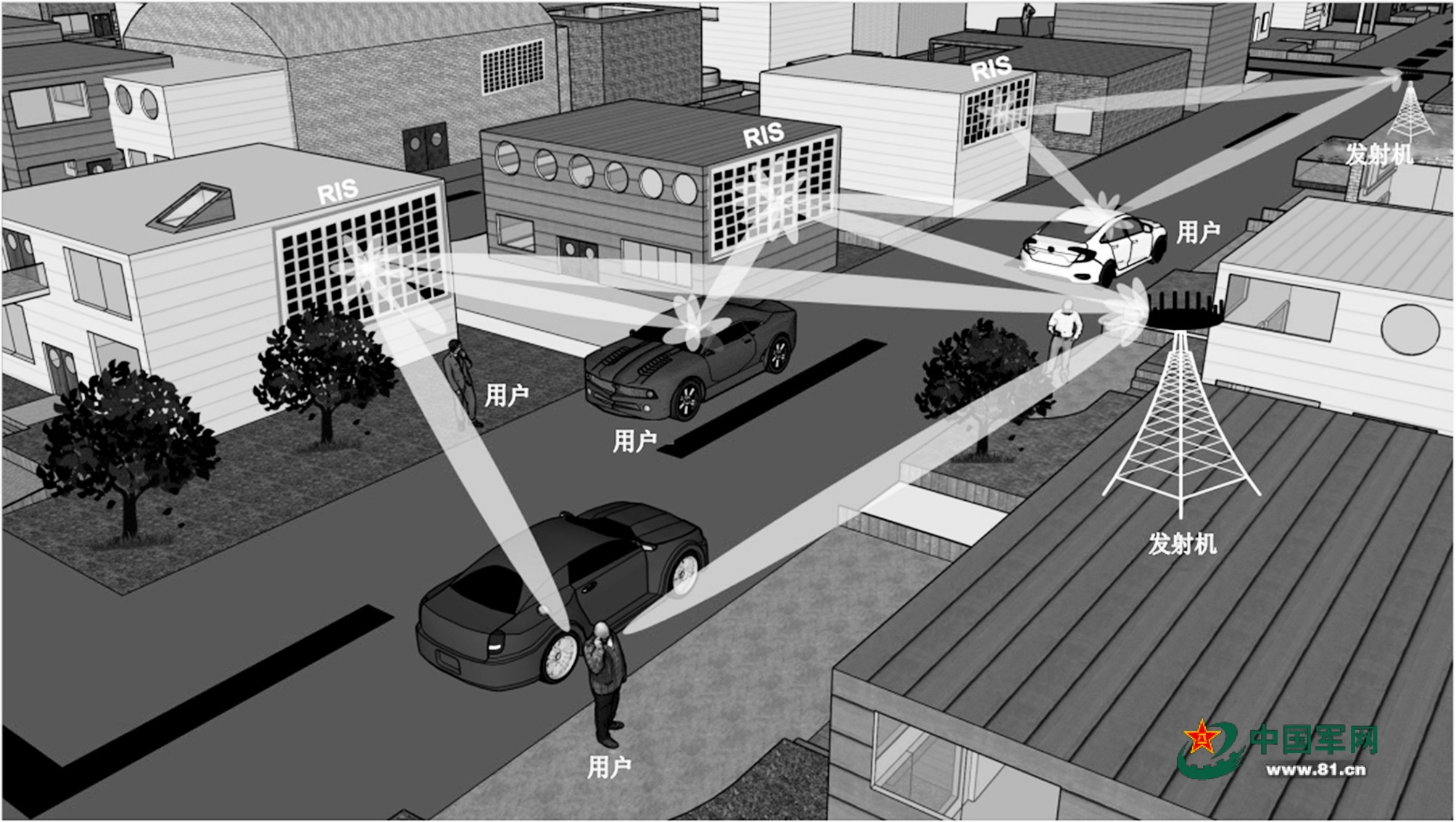

可重构智能超表面(RIS)可用于车联网等多种场景。资料图片

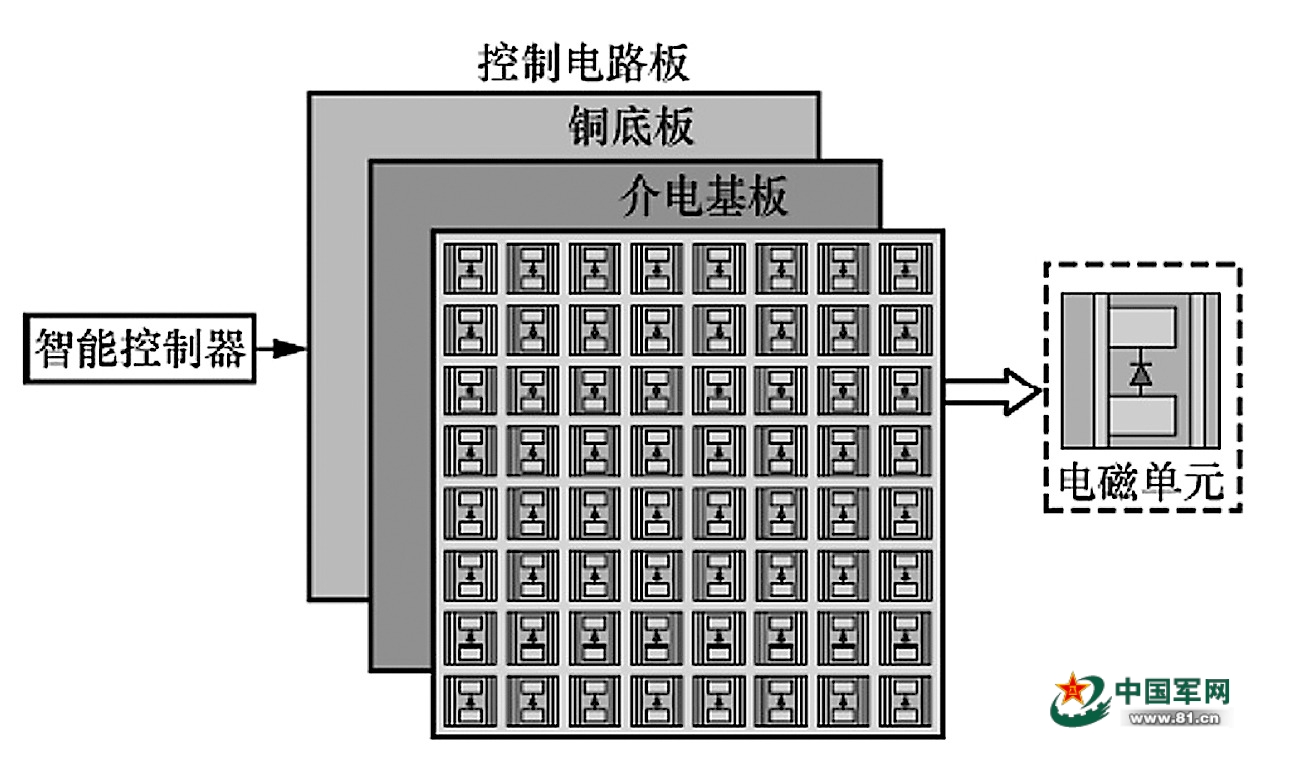

可重构智能超表面硬件架构。资料图片

智能调控,优势日益凸显

当前,人工智能的发展使得和智能挂钩的技术都备受关注。有人怀疑,可重构智能超表面是不是只是蹭热度?想要弄清这个问题,我们不妨先从可重构智能超表面的结构说起。

可重构智能超表面基于电磁超材料发展而来。电磁超材料主要分为三维超材料和二维超表面两大类。早期,对于二维超表面的研究主要从物理层面展开。科研人员使用诸如表面极化率、表面阻抗等参数来表征界面上的电磁特性。该特性也被称为“模拟超表面”。

2011年,美国哈佛大学费德里科·卡帕索教授团队提出了广义斯涅尔定律。该定律从原理上指出可以通过改变二维超表面的特性,来控制反射/折射电磁波束的特性。卡帕索教授团队还基于该定律设计了非均匀分布的超表面,展现了对电磁波的非均匀调控能力,极大地促进了二维超表面的发展。随后,“数字编码与可编程超表面”概念被提出,使得人们可以利用计算机科学的编码理论对二维超表面的物理参数进行调控,甚至可以利用机器学习算法对其进行智能调控。可重构智能超表面应运而生。

可重构智能超表面本质上是一种以人工方式合成的具有特殊电磁性质的二维超表面。在硬件上,它主要由大量电磁单元和智能控制器组成。智能控制器以编程方式精确调节各个电磁单元的电磁性质,实现对电磁波的动态调节与实时控制,从而使可重构智能超表面呈现出非镜面反射、透射等物理现象。

可重构智能超表面之所以受到广泛关注,是因为它拥有许多传统无线通信技术不具备的优势。

智能化、高性能。我们知道,通信系统的三要素是信源、信道和信宿。传统无线通信主要通过控制发射机(信源)和接收机(信宿)的功率大小和调制方式调控电磁波,人们通常认为信道是随机、不可控的。而可重构智能超表面通过智能调整每个电磁单元的电磁性质来控制入射信号的传播、重新配置无线传播环境,从而实现对信道的智能重构,有效提高无线通信系统的性能。

低成本、低功耗。可重构智能超表面由大量便宜的无源或近无源电磁器件组成,不包含移相器、功率放大器等高功耗的射频器件,同时也简化了电源、信号分配网络和散热结构。与传统无线通信设备相比,它具有低成本、低功耗、低实现复杂度等优势。目前,可重构智能超表面已被确定为6G通信的关键候选技术之一。

轻量化、易部署。可重构智能超表面是物理上较为轻薄的二维平面结构器件,可以以低轮廓、轻重量和共形几何形状制作,并且供电要求低,这使得它很容易安装在室内墙壁、建筑物外立面、室外广告牌等设施上。此外,可重构智能超表面作为一种补充设备,可随时添加到现有的无线网络中,与现有无线系统集成,体现出高度灵活性和优越兼容性。

覆盖盲区,应用不断拓展

随着移动通信和物联网的快速发展,全球对更快传输速率、更低延迟和更为节能的无线连接需求正在剧增。未来6G的推出预计将进一步加剧这一压力。可重构智能超表面能够有效提升信号覆盖,增强信号质量,扩展传输通道,提高频谱和能源利用率,增强通信安全性,提高传输效率并减少噪声干扰。这一系列优异特性对于解决未来无线连接面临的挑战至关重要,也使它可以广泛应用于各种无线通信场景。

可重构智能超表面的应用场景大致可以分为两类,一是传统无线通信场景,二是垂直行业的新型应用场景。

在传统的无线通信场景中,可重构智能超表面被用于信号覆盖空间补盲、边缘覆盖增强与干扰抑制、提升系统吞吐量、优化发射机设计等。以信号覆盖空间补盲为例,我们都曾遇到过室内WIFI信号因墙壁阻隔变弱甚至无法使用的情况,实际上室外也存在同样的情况。在城市高楼密集的区域,由于建筑物的阻隔,移动通信信号往往无法完全覆盖,形成覆盖盲区。未来6G通信的潜在频段多集中在毫米波和太赫兹频段,这种高频信号路径损耗较大、覆盖范围较小,且容易受障碍物、降水、雪雾等影响。因此,6G通信必然面临基站覆盖半径减小、信号盲区增多等问题。

未来,如果在基站和终端用户之间部署可重构智能超表面设备,就能实现像镜面一样反射电磁波,使被墙壁或者其他障碍物遮挡的用户也能够接收到良好的信号。目前,这项技术已得到初步检验。美国麻省理工学院成功构建了工作于2.4吉赫兹频段的可重构智能超表面测试平台。测试结果表明,在室内场景中利用可重构智能超表面可使信道容量提升2倍。2023年9月,在浙江杭州举行的亚运会上,5G基站在可重构智能超表面的支持下,场馆内信号较差区域的信号质量得到有效提升。

可重构智能超表面的引入还会催生一系列新型应用,形成垂直行业的新型应用场景。比如:利用可重构智能超表面进行车联网通信、无人机通信、无线能量与信息传输等。在车联网应用场景中,车辆大多处于快速移动状态,并且车辆之间经常存在各类建筑物的阻隔,很难保证可靠的通信。依托可重构智能超表面轻量级、小型化、低成本、高效能的特性,将其部署在车辆或建筑物上,可以解决车辆间、车辆与基站间的信号阻塞问题,有效保障车辆间的动态通信,从而为车联网的发展提供新的解决思路与可行途径。这一思路还可以进一步拓展到无人机通信、卫星通信等应用场景。

此外,将可重构智能超表面用于能量收集与传输,不仅可以解决自身的能量供给问题,也可以通过反射射频能量为目标用户提供能量,从而实现能量与信息的复合传输,让通信更加绿色节能。

嵌入战场,未来大有可为

伴随着作战方式的演变和作战空间的拓展,电磁波在军事领域扮演着越来越重要的角色。能够更加自由地操控和利用电磁波,对于发挥其军事效能至关重要。鉴于可重构智能超表面的优越特性,其在军事领域也有着巨大的应用价值、广泛的应用场景。

用于反无人机。随着无人机在战场上的广泛应用,反制无人机的袭扰成为军事领域的重要课题。面对大量低成本无人机的规模化运用,传统的防空手段面临着代价大、效费比低的窘境。

可重构智能超表面技术的出现,给反无人机提供了一种全新的手段。它不仅可以实现无线信号的增强,也可以实现对无线信号的干扰和抑制。通过将可重构智能超表面设备部署在合适的位置,借助它的反射、透射以及信号调幅功能,可以实现对无线信号的过滤和抑制。将这一特性运用到对无人机的反制之中,比如使用可重构智能超表面发射波束宽度较窄的高增益波束,就能对无人机控制信号进行干扰和抑制,定向切断无人机通信链路。这种反制方式对于无人机集群将尤为有效,失去控制的无人机会像无头苍蝇一样相互碰撞、大规模掉落。

用于高精度定位。军事领域历来是对定位精度要求较高的领域。在未来的城市作战中,精准定位无论是对于打击敌方的散兵游勇,还是对于追踪己方的支援保障人员都至关重要。

依靠蜂窝基站的传统方法虽然可以对移动用户进行定位,但是定位精度会受基站到用户的距离、基站所处位置以及基站数量的影响。而且随着无线通信所用频段越来越高,信号存在较大的路径损耗,想要实现高精度、远距离的定位变得更加困难。可重构智能超表面依靠其功耗低、易部署、天线孔径较大、空间分辨率高的特性,能够有效辅助基站实现针对移动人员的高精度定位。将可重构智能超表面灵活部署在基站覆盖区域内,充当定位辅助基站。在已知传统基站和可重构智能超表面部署位置的情况下,计算信号到达两者的时间差,便可计算出用户所在的具体位置,实现高精度辅助定位。

用于物理层安全通信。随着移动通信技术的进步,无线通信在军事领域得到了更加广泛的应用。然而,由于无线信道的开放性,无线传输的信息极易被对手拦截和窃听。如何确保无线通信安全,始终是军事领域必须高度重视和努力解决的关键问题。

传统无线通信主要依赖上层加密技术保证信息安全。随着联网设备的增加和超级计算机的出现,依靠上层加密技术保护的无线通信不断出现各类信息泄露问题,无线通信安全面临越来越大的风险。相较上层加密技术,物理层安全技术能够利用无线信道的固有属性来为无线通信提供更为可靠的安全保障。可重构智能超表面能够对电磁波进行灵活操控,通过科学设计算法,可用于增强隐蔽通信、降低合法链路被侦测的概率等。有研究表明,基于可重构智能超表面辅助的阵列天线物理层安全通信方法,能够有效提高非视距场景下无线信息传输的可靠性与安全性。

未来,随着越来越多智能化装备在战场上发挥作用,可重构智能超表面这面“魔镜”也必将一展身手、大有可为,成为信息化智能化战争中的关键一环。