大爱跨山海 真情汇高原

——对口支援西藏工作30周年成就一瞥

■解放军报记者 于心月 特约记者 汪卫东

318国道,全长5476公里。起点是上海市黄浦区人民广场,终点是西藏日喀则市聂拉木县,县城中心同样有一座人民广场。

从东海之滨到雪域高原,双肩挑起“人民”二字的,不只是这条中国最美景观大道,还有一批批与当地群众并肩奋斗的援藏干部。

1994年至今,上海、山东等省市对口帮扶日喀则市。日喀则市上海实验学校、日喀则市“孔子学堂”、城区主干道吉林路……一批批援藏干部在珠峰脚下留下一串串深情印记。欢声笑语响彻一东一西两座人民广场上空,西藏各族群众与全国人民携手迈上共同富裕的康庄大道。

2020年,中央第七次西藏工作座谈会上,习主席强调:“中央支持西藏、全国支援西藏,是党中央的一贯政策,必须长期坚持,认真总结经验,开创援藏工作新局面。”1994年召开的中央第三次西藏工作座谈会,作出对口支援西藏的重大决策。党的十八大以来,在新时代党的治藏方略指引下,援藏投入资金之巨、参与人员之多、覆盖领域之广前所未有。

手牵手,心连心,同奋斗。广大援藏干部正与西藏各族儿女一道,共同谱写雪域高原长治久安和高质量发展新篇章。

安徽省援藏干部王天柱(左三)为西藏错那市贡日门巴民族乡斯木村干部群众讲解莓茶采摘技术要点。新华社记者 姜 帆摄

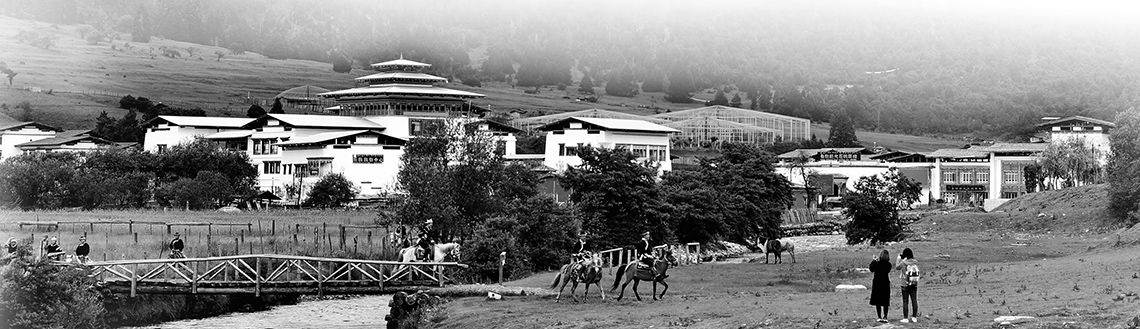

西藏林芝市鲁朗国际旅游小镇由广东和西藏两省区共同打造,助力当地居民“端生态碗”“吃旅游饭”。新华社记者 张汝锋摄

跨越29年的两封书信

发挥全国“一盘棋”优势

“每个杭州人少吃一根棒冰,少抽一支烟,省下的钱可以建三四所希望小学……”

1995年8月25日,来自浙江的首批援藏干部姜军的求助信在《杭州日报》头版刊登。短短一周时间,5.6万余名市民、120余家企事业单位踊跃参与。一年后,那曲杭州希望小学正式落成,改变了许多那曲孩子的命运。

“是你们的爱,为我们种下了‘希望和爱的种子’,让我们牧区的小孩,都能实现自己的梦想。我也会把这份爱和温暖传递下去。”

毕业于那曲杭州希望小学的达扎旺堆,如今已从事教育工作19年。2024年,他在准备一堂主旨为“爱”的主题演讲时,提笔为当年那群“援藏的叔叔”写了一封信。他还特意带着学生来到杭州,想看一看“梦开始的地方”。

两封跨越29年的高原书信,承载着援藏干部与当地群众的深情厚谊。学校几经更名,从那曲杭州希望小学变身为如今与内地学校别无二致的香茂乡小学,正是30年间全国援藏工作在西藏结出的累累硕果之一。

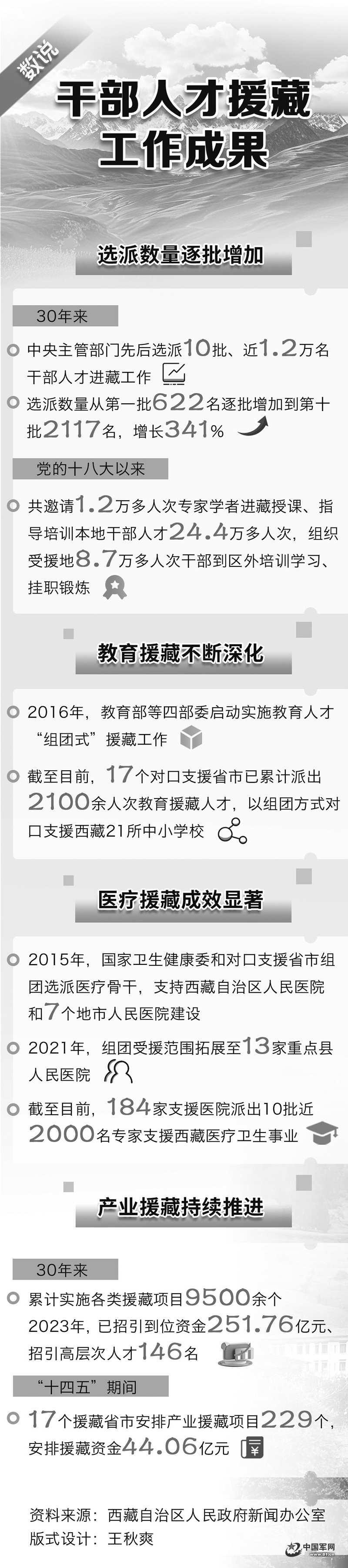

西藏,汇聚着全中国的牵挂。自1994年中央第三次西藏工作座谈会作出“分片负责、对口支援、定期轮换”支援西藏的重大决策以来,全国已有10批、近1.2万名干部人才进藏工作。30年来,援藏工作不局限于某一领域或某一地区,而是实现从产业、教育、医疗到就业、文化、科技等多个领域的全方位、立体式支援。

江苏与拉萨共同打造的音乐剧《天·梦》上演,讲述出身贫困家庭的藏族少女卓玛在援藏干部帮助下来到江南参加培训,成长为西藏第一批直升机飞行员的故事;安徽省援藏工作队以山南市第二高级中学为试点,组建美术、书法、剪纸、太极拳、锅庄舞等社团;福建省援藏工作队推动福建漆画和昌都唐卡相融合,探索发展唐卡漆画文化产业……以铸牢中华民族共同体意识为主线,民族交往交流交融汇聚成建设美丽幸福西藏、共圆伟大复兴梦想的合力。

西藏自治区社会科学院研究员陈朴表示:“30年来,对口援藏工作从启动到成熟,事实上形成了一种工作机制,充分体现了中国特色社会主义制度的优越性。”2008年汶川地震、2010年玉树地震灾后重建工作,对口支援新疆工作,以“三区三州”为代表的深度贫困地区脱贫攻坚等,都借鉴了对口支援西藏的经验,全国“一盘棋”集中力量办大事。

29年前,当杭州的爱涌向高原,《西藏日报》刊发头版头条文章《来自大后方的回响》:援藏干部是一粒种子,大后方则是一棵根深叶茂的大树,“西藏只有在祖国大家庭中才能繁荣兴旺,祖国永远是西藏的坚强后盾”。

高原与首都师生“云端”共学

创新“组团式”援藏模式

首府拉萨,蓝天碧水,绿树掩映。这天,北京援藏教师王瑞蕾走上讲台,为拉萨北京实验中学的学生们讲授“弘扬中华优秀传统文化与民族精神”思政课。教室多媒体屏幕上,北京顺义一中的学生跨越3500余公里,与他们的同龄人“云端”相聚。

平均海拔4000余米的西藏与平均海拔40余米的北京,两地学生“云端”同上一堂课。在拉萨市实验小学原校长叶静看来,西藏教育的变化是翻天覆地的。

叶静1962年从上海来到拉萨,“当时学校没有操场也没有任何运动器材,连个沙坑也没有,我们就带着学生到拉萨河拉沙子回来。”

如今,西藏各所援建学校基础设施日益完善,崭新的教学楼里书声琅琅。今年7月,拉萨市实验小学信息科技教室正式投入使用,该教室由北京援藏指挥部联合多家互联网企业打造,为全校超过2000名学生提供网络平台支撑。

今年是北京市开启“组团式”教育援藏的第10年,299名干部、教师分批次奔赴拉萨,不仅带去北京优质的教育资源,更将先进的教育理念留在雪域高原。

“组团式”援藏,正是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央根据西藏所需医疗、教育等方面专业技术人才的实际情况,创新实施的援藏举措。教育援藏着重解决教师队伍建设问题,从“输血供氧”转变为“造血制氧”,为西藏培养一批带不走的教师队伍。医疗援藏则通过“专家带骨干”等模式,全方位帮扶培养本地人才,不断补齐西藏医疗短板,让当地居民享受到高水平医疗服务。

“从师父身上能学到真本领。”拉萨教师白玛央金道出了不少当地教师的心声。一有时间,白玛央金就坐在援藏教师陈雨嘉的课堂后排,认真学习。

“教育援藏不仅是‘输血’,还应帮助当地转变理念,提高教师队伍能力素质。”援藏教师、拉萨市实验小学副校长林洁介绍,学校持续推进教师结对工作,15名援藏教师与37名拉萨教师互帮互学、共同成长。

改善民生、凝聚人心,是援藏工作的出发点和落脚点。党的十八大以来,对口援藏省市项目、资金在使用时,严格落实“两个倾斜”“两个80%”政策,即向农牧区和基层倾斜、向民生倾斜,确保80%以上的援藏资金用于民生领域、用于基层和农牧区。

广州大道、南粤大道、深圳大道……行走在林芝市,处处可见的广东元素引人瞩目。对口援藏30年间,广东省帮助林芝主城区实现从“没有一条水泥路”到“交通网络四通八达”的转变。截至2023年底,林芝市行政村公路通达率、通电率、通水率、宽带通达率均实现100%。

“医德高尚 医术精湛”“关爱病患 情暖人心”……走进全国对口援藏30周年成就展,一面面锦旗记录着援藏医疗队为西藏医疗事业发展作出的巨大贡献。对口援藏已成为实现“先富帮后富”、最终实现共同富裕目标的重要举措,成为我国各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动实践。

优质医疗资源送到牧区

续写“老西藏精神”新篇

“真没想到,一觉醒来已经做完了,一点都不难受!”前不久,41岁的孙可成为西藏安多县首位接受无痛胃镜检查的患者。醒来后,他欣喜地对东部战区总医院麻醉科医师谭远辉说。

安多县平均海拔4800米,当地高油高盐的饮食习惯,导致居民胃病、肝胆疾病等消化系统疾病多发。长期以来,当地医院条件有限,去上级医院又路途遥远、交通不便,许多农牧民难以及时就医。

2001年,原南京军区南京总医院与安多县人民医院建立协作帮扶关系。今年4月,东部战区总医院派出谭远辉来到安多县人民医院,帮助该院开展内镜中心建设。7月,该院再次抽调麻醉科、消化内科专家组成援藏专家组赶赴安多县,展开学科建设经验培训,对医护人员进行“手把手”教学帮带。

“迷彩绿”情系“高原红”。曾经,为了使西藏从黑暗走向光明,无数进藏和驻藏部队官兵以生命赴使命,将大爱洒向雪域高原,与援藏干部共同铸造了特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献的“老西藏精神”。

进入新时代,“老西藏精神”依然流淌在驻藏官兵的血液中,代代传承、历久弥新。

喜马拉雅山麓中段,广袤的草原、连绵的雪山,将这片平均海拔5000余米的土地装点得如诗如画,岗巴县吉汝村正坐落于此。走进村庄,民族团结墙上一面面巨型彩绘描绘着驻军官兵投身乡村振兴、军民携手巡边的生动场景。阳光大棚内,莴笋、西葫芦、小白菜等蔬菜长势正好,为海拔5000多米的“生命禁区”增添生机活力。

“部队官兵提供技术上的帮助,让我们吃上了新鲜蔬菜。”吉汝村党支部书记热旦介绍,“目前大棚里种有5种蔬菜,每年3到10月份基本能自给自足。”2022年,吉汝村入选岗巴县乡村振兴示范点。

吉汝村是以畜牧业为主的边境村,日喀则军分区对口帮扶该村后,帮助成立养殖合作社,村民以牲畜入股合作社的方式开展集中养殖。“2022年,官兵给我们合作社捐资,我们用那些钱买了很多羊,到年底村民就有了分红。”合作社负责人嘎罗布说。

附近的吉汝草场,成群的羊儿悠闲散步。牧民次仁巴桑闲适地坐在草地上,黝黑的脸庞绽放出幸福的笑容:“金珠玛米,呀咕嘟(藏语,意为‘解放军好’)!”

对口援藏30年来,人民子弟兵是支援西藏、推进西藏长治久安和高质量发展的一支重要力量。雪域高原上,“茶与盐巴”的故事仍在不断续写。