“未来之城”加速崛起

——河北省高标准、高质量建设雄安新区观察

■解放军报记者 聂宏杰 张轩玮 王 旭

写在前面

楼宇栉比,塔吊林立。华北平原,一座新城拔地而起。

雄安,从无到有、从蓝图到实景,一座高水平现代化城市焕发着蓬勃生机。

国家大事,千年大计。6年多来,雄安新区坚持先规划后建设、先设计后施工理念,稳扎稳打,确保一张蓝图干到底。

小街区密路网、地下空间综合利用、职住平衡、站城一体、数字城市、人民之城……一系列先进城市规划理念逐步落地。“地上一座城、地下一座城、云上一座城”的一体化城市建设蓝图,在京畿之地徐徐铺展。

目前,雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段。日前,记者跟随“高质量发展调研行”采访团走进这座正在建设中的新城,体验雄安新区高标准建设、高质量发展,打造“未来之城”的生动实践。

没有“城市病”的未来之城

19分钟可达北京大兴国际机场,融入首都1小时交通圈

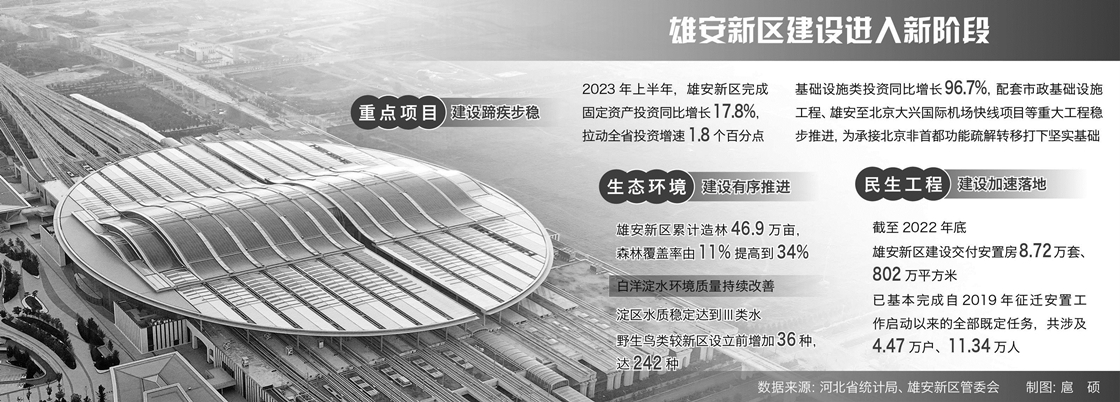

空中俯瞰雄安高铁站。

“青莲滴露”,润泽雄安。从高空俯瞰,雄安高铁站外观呈水滴状椭圆造型,恰似一瓣青莲上的露珠。

这是雄安新区首个开工建设的重大基础设施项目。2020年12月27日,京雄城际铁路全线开通,每天有17对城际列车往返于北京与雄安之间。从这里出发,19分钟可达北京大兴国际机场,50分钟可达北京西站,雄安融入首都1小时交通圈。

20余公里外的雄安新区启动区核心位置,城市交通枢纽和商业中心——雄安城际站及国贸中心项目,建设如火如荼。

地上之城拔节生长,地下之城加快成型。“雄安‘三座城’,我参与了两座。”施工现场,工程部负责人鞠浩林对记者说这句话时,眼里闪着光。“亲手将这座城市一点一滴建起来,建成我们想象中的样子,这个过程充满挑战,更有成就感。”

1993年出生的鞠浩林,是湖北襄阳人。他所在团队的成员来自全国各地,大多是“90后”,平均年龄不到34岁。“雄安这座未来之城,给了我们年轻人广阔的舞台和无限的可能。”鞠浩林说。

记者跟随鞠浩林登上顶层平台,眼前的施工场景令人震撼:一根根钢结构骨架高高竖起,一台台吊装机、挖掘机分散在多个点位同时作业,数百名头戴安全帽、身穿反光背心的建设者穿梭其间,成为工地上一个个闪亮的光点……

“雄安城际站和其他交通枢纽不同,地面只有一个光廊型建筑,主要用来采光。总建筑面积46万平方米,只有1万平方米位于地上,所有站台都分布在地下,避免了高铁站片区商业无法展开的情况。”介绍起雄安城际站的未来图景,鞠浩林如数家珍。

规划建设中的京雄快线全长86.2公里,是全国首条时速200公里的城际轻轨。这是雄安新区“四纵两横”区域轨道交通网干线,承担着服务北京非首都功能疏解、畅通城市血脉的重要任务。

城际站北侧,是正在施工的航站楼。建成后,北京大兴国际机场的航空功能将向雄安新区延伸。鞠浩林向记者介绍:“将来,乘客在这里就可以办理值机、安检手续,行李搭乘京雄快线托运到大兴国际机场,到那里就能直接登机了。”

雄安新区在规划纲要中专辟一个章节对地下空间进行系统规划,树立了“高起点规划”“规划先行”的标杆。与这座庞大的交通枢纽一体建设的雄安国贸中心,地下空间全部连通。地上地下同步统筹,真正实现一体化设计、一体化施工、一体化管理。

雄安新区相关负责人耿峰介绍,建设伊始,雄安新区坚持地上地下同步规划、先地下后地上进行建设,先行建设地下综合管廊,让水、电、气、信、热等城市基础设施管网共享统一的地下空间。围绕打造“不堵车”城市,雄安新区充分利用地下空间建设立体化综合交通网络,搭建智能交通仿真平台,开展高峰期道路交通模拟仿真,努力打造没有“城市病”的未来之城。

“云端”赋能的智慧之城

新区每建设一栋楼,都会在数字平台生成一栋数字大楼

城市之眼,洞见未来。

在雄安新区有一座建筑,从东向西望去,建筑与湖景水面倒影融为一体,宛若一只眼睛。这座被称为“雄安之眼”的建筑,就是去年底正式投入运营的“城市大脑”——雄安城市计算中心。

走进“雄安之眼”,巨大的电子屏上,展示着雄安新区各类智能化应用场景。无人驾驶的智能网联巴士,利用高精度地图定位、雷达、传感器等设备,自动识别红绿灯、车道标线,完成自动启停、变道、紧急制动等动作;搭载5G终端、北斗导航系统的无人机、无人船,打造智慧监测体系,精准采集白洋淀生态环境数据……

雄安新区数字道路运营系统。

除地上、地下两座可见可感的城市,“云上雄安”这座看不见的城市,同样与日常生活息息相关。“目前,雄安新区已初步建成边缘计算、云计算、超级计算等多种算力设施,是雄安数字孪生城市运行服务系统的算力基座。”一家信息技术企业负责人袁晓东告诉记者,“未来,从公共服务到日常生活,越来越多的智能化应用场景将不断涌现。”

雄安新区从第一座建筑——管委会办公楼建设开始,新建建筑全部采用数字孪生技术。袁晓东介绍,新区每建设一栋楼,都会在数字平台生成一栋数字大楼。从规划、设计到施工,图纸全部导入数字平台。建筑施工现场的材料经过精确计算,“1厘米钢筋都不会浪费”。城市中“蜘蛛网式”线缆不见踪影,电力、通信、热力、燃气、给水等配套设施,全部安装在地下管廊里。地下管廊布设20多种、近万套前端感知设备,实现视频监控全覆盖。

据了解,雄安新区新建区域每平方公里安装公共传感器达到20万个,基础设施智慧化水平超过90%,并部署海量智能设施,建成智能城市“一中心四平台”:雄安城市计算中心、综合数据平台、雄安城市信息模型平台、物联网平台和视频一张网平台,以及全国首个城市智能基础设施平台体系。

“未来,雄安新区将通过城市计算中心把城市各领域专业数据进行汇总集成,打造‘云上雄安’,助力未来之城的智能化建设。”雄安新区党工委委员边建国介绍。

宜业宜居的人民之城

两棵300年的老槐树留在原地,取名为“乡愁树”

雄安新区有两棵300年的老槐树。

这两棵老槐树,原本归南文营村村民文占民一家所有。新区设立后,南文营村整村搬迁,两棵古树留在原地,周边规划建设人力资源服务产业园。2018年,雄安新区启动“记得住乡愁”专项行动计划,给这两棵树取名为“乡愁树”。

古树不挪,古建筑不拆,古牌坊不搬。新区的“守旧”,守住了文化,守住了人心。

南文营村虽成为历史,南文营的名字却和“乡愁树”一样得以保留。2021年11月,雄安新区容东片区南文营社区建成,成为首批回迁群众安置区,安置安新、容城两县回迁群众5000余人。

走进南文营社区党群服务中心,社区工作者马姚姚正在帮助一名应届毕业生建档立卡。“我们会定期摸排社区里的应届毕业生和未就业大学生情况,根据容东就业服务中心提供的岗位信息,每两周向他们进行1次精准推送,每人至少推送3次。”马姚姚说。

为不断健全完善社区公共服务体系,南文营社区以居民需求为导向,通过党建联建方式,集中打造社区食堂、社区会客厅、养老驿站、便民服务站等一批邻里级公共服务设施。

老年人在河北雄安新区容西第一养老驿站打乒乓球。

社区党总支书记王伟肖轻点屏幕,向记者展示雄安智慧社区各项社区服务功能。“一旦独居老人家中长时间没有用水,智慧社区管理平台就会自动发出预警。社区工作人员收到信息,便立即上门查看老人的生活和身体状况。”王伟肖介绍,在获得老人或其家人许可后,平台可实时监测独居老人的用水、用气、用电情况,对他们的生活状态进行综合研判,快速及时地提供帮扶和救助。

临近饭点,与党群服务中心一街之隔的社区食堂热闹起来。在这里,不同年龄段的老年人就餐,可享受不同折扣优惠。“目前,社区已有1000余名老年人完成实名认证,通过人脸识别即可用餐。”王伟肖说。

食堂墙壁上,张贴着一周食谱,一旁悬挂着87岁老兵任化儒前不久赠送的锦旗——“服务周到、温暖如家,关爱老人、胜似亲人”。

雄安史家胡同小学操场。

学校、医院、超市、公园、养老驿站等配套设施逐步完善,推窗见绿、开门入园,“15分钟生活圈”加快形成。智库最新报告显示,雄安新区群众对新区的公共服务评价及满意度明显提升。

在容东片区金湖公园,亭台楼阁矗立在碧水蓝天间,枝繁叶茂的绿树掩映着拱桥廊道……登上定安阁极目四望,一幅绿色生态之城的美丽图景尽收眼底。

6年时光,绿意盎然、水城共融的生态格局逐渐形成,300米进公园、1公里进林带、3公里进森林的田园城市风光和生活正在成为现实。

雄安新区,这座“千年之城、未来之城”,正在探索现代化宜居宜业城市新的时代范本。

(本版图片均由新华社发)

雄安新区加速人才产业集聚——

创新高地活力涌流

今年全国科技活动周期间,雄安新区举办了一系列活动。其中,一场主题为“生活中的光电子技术”的科普课,吸引了众多中小学生。授课讲师并不是普通的物理老师,而是我国光电子领域的科学家、中国科学院院士——祝宁华。

2019年,年近60岁的祝宁华投身雄安新区建设中,推进中科院雄安创新研究院建设。在他的努力下,中科院雄安创新研究院建立起通信光子集成芯片实验室等多个科研平台,吸引各类人才100余人,初步建立了一支能力突出且年龄结构合理的人才队伍。

“雄安新区是一座未来之城,同时也是一处科技创新的试验田,对我来说具有很大的吸引力。”祝宁华说。

今年2月,祝宁华领到一张“雄才卡”A卡。“雄才卡”即雄安新区人才引进一卡通,根据社会贡献、专业程度和学位等级分为ABC三类,持卡人可享受涵盖教育、医疗、住房、税收奖励等在内的政策支持。

据介绍,雄安新区全面实施“雄才计划”,多渠道引进院士及其他高端领军人才12名,引进规划建设重点领域人才100余名,选录“双一流”高校人才3000余名,新增各类创新创业人才2.5万余名,为新区建设发展提供了坚实的人才智力支撑。

不久前,雄安智能城市论坛在北京中关村举办。在圆桌对话环节,一家人工智能企业负责人王厚金畅谈自己眼中的智能城市。

2018年,这家企业作为首批中关村服务雄安新区建设的高科技企业之一,正式将总部落户雄安。“对于人工智能企业来说,雄安是一片创新和创业的热土。一方面我们的技术高度符合雄安建设需要,另一方面我们有更多机会参与一座智能城市建设,落地更多应用场景。”王厚金说。

为了让创新型企业愿意来、留得住、发展好,雄安新区推出产业互联网平台,搭建起政府、企业和金融机构间的桥梁;设立“雄安科技创新专项奖励”,支持创新主体立足雄安开展技术攻关、高端人才引进和创新创业平台建设……《雄安新区2022年大数据研究报告》显示,截至2022年底,雄安新区科创类企业数量同比增长21%,企业专利申请量同比增长47.2%。

“雄安新区始终坚持科技创新是第一生产力,将持续全面落实创新驱动发展战略,努力让雄安新区成为新时代的创新高地和创业热土。”雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义说。

(新华社记者 刘桃熊)