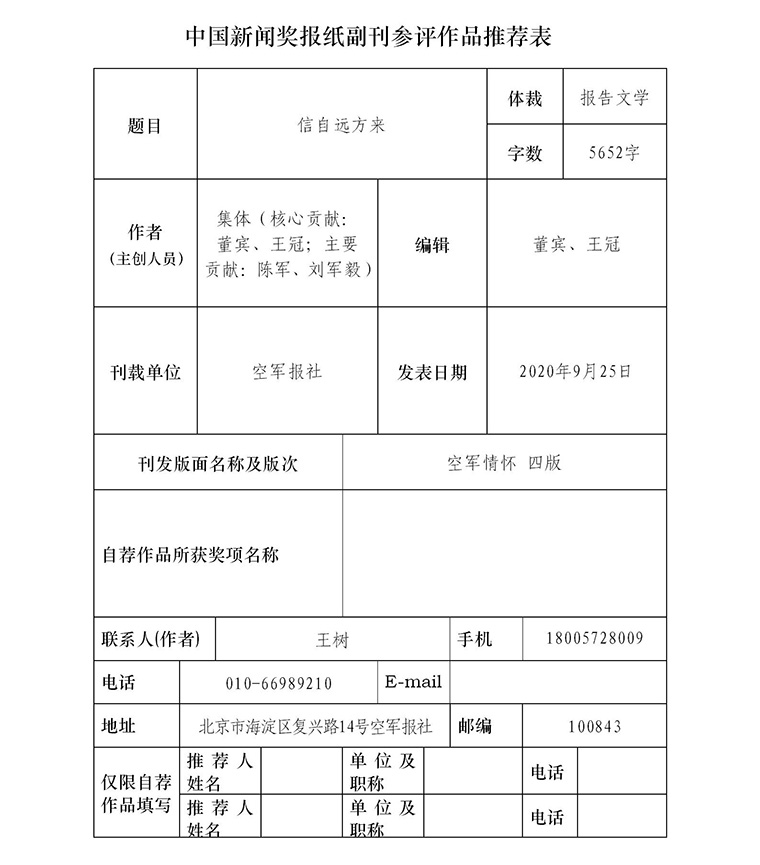

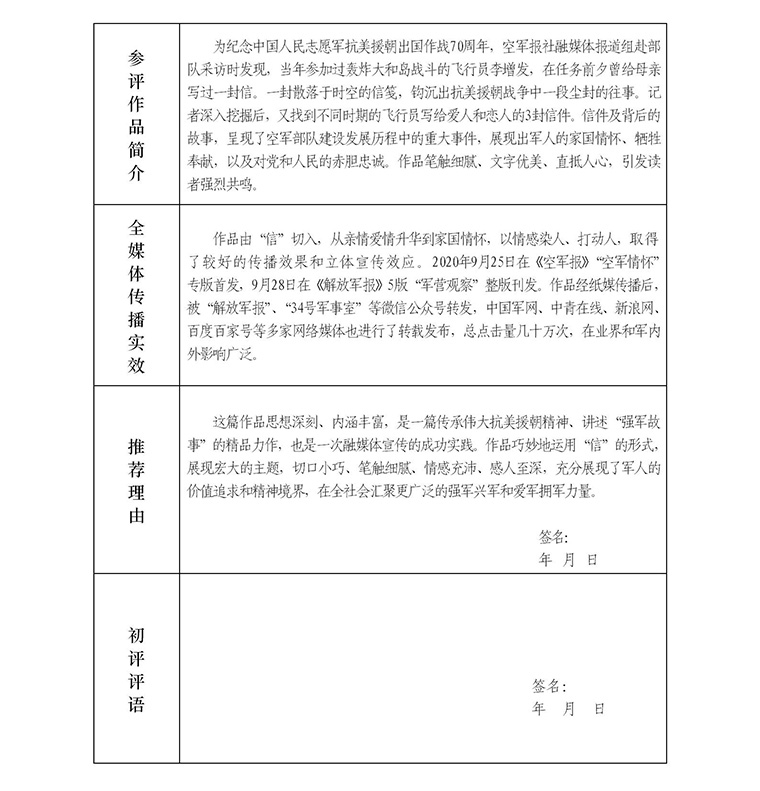

《信自远方来》

家书里的冰与火

■吴 天 本报记者 董 宾

咔嗒,轻微一声,拧开了一把时光之锁。

我们在东部战区空军航空兵某师,执行参加抗美援朝作战英雄部队采访任务,在办公电脑里查找资料时,不经意点开了一封家书。从落款看,已在电脑里沉睡了12年。

家书的作者,是我们熟识的该师一名新闻干事,信写自西北大漠驻训一线,是否寄达,不得而知。

“不知道你在做什么?也许在灯下看书,或者是上网,或者在想我。现在夜已深了,平静的西北大漠,夜是冰冷的,但有一盏灯亮着,灯下,就是我在享受我的思念,在整理寄给你的东西,给你写信。”

…………

思念、温情、甜蜜,在暖暖的灯光下,伴着键盘的敲击声,在心间缓缓流淌。我们讶异,表面看上去很粗线条的作者,竟然有如此细腻的情感。

巧的是,我们在与这支部队曾参加过抗美援朝夜袭大和岛任务、空投氢弹、远海训练的官兵采访座谈时,他们不约而同地提到了与家人、恋人的书信往来。

于是,我们了解到这样3封家书及背后的故事:

参加过抗美援朝夜袭大和岛任务的该师飞行员曾收到母亲的一封信,从没见过飞机的老人,担心自己的孩子开飞机会有风险,嘱咐他飞行时一定要飞低点、飞慢点。

还有一封许久没人收启的信,承载着一位留着乌黑辫子姑娘的思念。她的对象,该师一名领航员,因为外出执行空投氢弹任务而无法收到和回复这份感情。

还有一名首次执行远海训练任务的年轻飞行员,因为训练任务繁忙而无暇给家人发信。但他驾机飞到西太平洋上空时,专门拍了几张照片,既为了取证需要,也作为给祖国和家人的一封信。

一位作家在《从前慢》里写过,从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人……

不管是当年的书信,还是现在的微信和短信,官兵们在演训一线,写下或敲下每一个字句,都传递着诚挚的思念。

尽管,有的家书早已遗失在浩瀚的历史长河里,但家书里的故事却穿越时空,带给我们的震撼与感动直达心底。那么,请随下面这段文字走进历史,了解3封家书背后一段段感人至深的故事……

信自远方来

■陈军 刘军毅 本报记者 董宾 王冠

一位母亲写给参加抗美援朝夜袭大和岛任务的小儿子李增发:

“娃呀,你飞低一点,别太高了”

“俺娃来信咧!”黄土坡上,一个老太太手中扬着一封信,颤巍巍地走过沟沟坎坎,身上黑色的棉袄还缀着补丁。

这是1951年的初春,陕北高原才染一点绿意。

小儿子出去4年,一直没消息。她一路小跑到了大队部,给一位老汉递过信,问道:“他叔,你看看这信里写了啥?”

“他叔,给俺娃回封信吧?”“写啥哩?”“就写,娃,你飞低一点,别太高了;飞慢一点,别太快了。”

老太太嘴里的娃,是她最疼爱的小儿子李增发。李增发上面还有2个姐姐和4个哥哥,参军时才16岁。

老人所不知道的是,她的小儿子先后当过侦察员、营部参谋,参加过攻打榆林、解放宝鸡、渭北战役等大大小小的仗。1949年,他离开老部队,从西安出发,走水路,倒铁路,辗转来到东北老航校学习飞行。

战斗的淬炼,已经使她的娃有了一副硬肩膀。

也许,这些年,李增发在行军战斗途中,曾无数次想给母亲写信,但因种种原因未能实现。

1951年元旦刚过,他分配至空军航空兵某师,到了单位第一件事,便是给家里去信。不久,他收到了母亲的回信。

飞低点、飞慢点,是一位母亲对孩子安危天然的担心。但对李增发所在的组建于抗美援朝战争初期的轰炸航空兵部队来讲,最想的却是飞高点、飞快点!

我们无法还原所有历史场景,但对于李增发来说,正值年轻气盛、朝气蓬勃、无所畏惧。也许,他曾把信叠起来,轻轻放进上衣口袋。但上飞机后,就把母亲的话抛在了脑后。

训练中,李增发曾关掉一台发动机,模拟特情演练。后来,真有一次,飞机一台发动机坏了,他驾机成功单发着陆。

当时,李增发昼间总飞行时长才80多个小时,连仪表还没摸透,但出于作战需要,3月份,便转入夜航训练。

“当年,飞夜航,无论是在时间上、理论上,都不具备条件。但为了打仗,也得干!”近70年后的今天,李增发说起往事仍底气十足。

飞夜航,安全风险不小。最初,一些飞行员有疑虑,“黑灯瞎火怎么飞呀!飞低了撞山,飞高了又难找目标。”“苏联顾问也不敢飞夜航,哪有夜航教员!”

“想在消灭敌人的同时,更好地保存自己,最好的办法就是夜袭。”首任师长刘善本反复给飞行员讲夜航训练的意义,而他在国外参加过相关训练的经历也让人放下心来。

于是,在师长的带领下,夜间地面练习、暗舱飞行、黄昏飞行、照明轰炸……夜航训练逐步展开了。

这个场景,对李增发来说再熟悉不过。天色将暗时,他驾机对正跑道,加油门、滑跑、起飞,杜-2飞机刺入夜空。

由于飞机密闭性较差,升入高空后,李增发感到冷气透过厚厚的棉袄,直往身体里钻,冻得直打哆嗦。

慢慢地,漆黑的夜吞没了高山湖泊,起飞时依稀可见的地平线早已无影无踪,没有了参照物,李增发失去了方位。

他回忆说,夜间飞行就像走在悬崖边上,好几次,明明感觉左边有高山,但按仪表指示,其实山在右边,就得向左转弯,紧张得很。

“相信仪表,按照仪表的指示判断飞行状态!”他反复念叨着起飞前师长所提醒的动作要领,全力保持飞机航向。

飞行,是勇敢者的事业。对于共和国年轻的第一代轰炸机飞行员来说,夜间飞行,无疑需要更多的勇气。

远在陕北的老太太可能想不到儿子飞的是更危险的夜航。或许,她每天都会仰望蓝天,期待着儿子回信。

据李增发回忆,由于忙于飞行,给母亲回信已经是很久之后的事了,具体内容已淹没在历史的潮汐中。

烽火连三月,家书抵万金。欣慰的是,老太太还能收到李增发的信,而有的人却永远也不会收到儿子的来信了。

展开夜航训练数月后,该师某团一名中队长飞单机夜航起落课目时坠机,机组4人全部牺牲。战友的牺牲让李增发压力很大,也坚定了练好技术的决心。

1951年9月底,接上级命令,李增发和全团战友进驻辽阳机场待命备战。进驻后,他们转入大强度战前突击训练,每天都是飞了准备、准备了飞,累得常常回宿舍倒头就睡。

11月29日夜晚,机场一片寂静。李增发和战友一起驾驶10架杜-2轰炸机对大和岛附近的敌舰进行轰炸。

月黑、风疾、浪高,轰炸机群排成“一”字形,翱翔在夜空中。到达丹东上空,进入航线后,他们每隔半分钟就撒锡箔丝,防止敌雷达发现行踪。

刚过鸭绿江,他就看到机翼下有一个三角形的人工火把——这是陆军兄弟为指示目标而摆放的,在陆军向大和岛发射炮弹的惊人火舌中,战机飞到预定空域,向大和岛海域投下数十吨炸弹。

这次出其不意的轰炸,不仅首开我空军夜间轰炸先河,更为我地面部队攻占大和岛扫清障碍。

夜袭大和岛的成功,在国内引起巨大反响。当年12月12日,《人民日报》专题报道了此次战斗。

我们已经无法得知,李增发的母亲是否有机会看到这份报纸,但毫无疑问,这是对母亲最好的回信。

姑娘写给执行秘密任务、久久不能回信的相亲对象张西岭:

“不理俺,你是不是相中别人了”

两页纸,是那个羞于表达的年代,一位年轻的姑娘所表达出的最热烈的情感了。

1个月前,他寄来一封信,含含糊糊地说,自己有重要的事情要做,最近别给彼此写信了。

自此,他音讯全无。

一天、两天、三天,姑娘对着他的军装照看了又看,却找不出答案。她坐不住了,写了一封两页纸的信寄到他部队,这句话埋到了字里行间:“不理俺,你是不是相中别人了?”

信,孤单地躺在他的案头,过了很久很久。

后来,她才知道,当时他正在千里之外的戈壁滩,在一个简陋的房间里,打着马灯计算投弹数据,全然忘了远方还有一个思念自己的美丽姑娘。

他们的相识,颇有几分传奇。

1967年的国庆节,中原大地。成排的玉米已被放倒,空气中弥漫着成熟的气息,一辆“大面包”客车摇摇晃晃地行驶在土路上,扬起一阵呛人的烟尘。

车厢中部,几个穿着粗布衣裳的姑娘叽叽喳喳。刚从许昌县城听戏回来的她们,热情还没消退。

一位年龄稍大、梳着乌黑辫子的姑娘还算安静。她一抬眼,正好从客车右后视镜里看到一位穿黄色军装、背挎包的小伙子,端端正正地坐在驾驶员旁边。

她,注意上了他。他,却正扭头看窗外掠过的庄稼地。

也难怪,近乡情怯。这是打他6年前选拔上飞行学员以来,第一次回家探亲。

他叫张西岭,当时24岁,轰炸机部队领航员;她叫孙玉萍,当时22岁,一名民办教师,俩人都到了谈婚论嫁的年龄。

第二天,一位亲戚的牵线,让他们坐在了一起。她有些惊讶,要相亲的对象,就是昨天一起坐车的那个解放军。

在那个年代,不能用一见钟情标注两人的感情。但毋庸置疑的是,他们彼此中意,并互赠了钢笔和笔记本,张西岭还从挎包里掏出一张自己穿军装的寸照给了女孩。

头发偏分、脸庞帅气,两道剑眉下面,一双眼睛炯炯有神。对这张转车路过北京时,特地在王府井中国照相馆拍摄的相片,张西岭十分满意,郑重地交给了孙玉萍。

见面仅一周,领航员就要返回部队,她去送他。

离别前,两人逛了逛许昌县城,看了样板戏《沙家浜》,他还买了两斤红毛线给她。

返回部队不久,张西岭就被抽组到特殊的队伍,赶赴西北戈壁,执行一项秘密的任务——在某基地空投氢弹。

对于这项绝密任务,上级要求他们把知道的“看在眼里,记在心里,死了烂在棺材里”。这一切,她自然无从知晓。

幸亏,一位“好心人”及时消除了她的猜疑。张西岭一位知道内情的战友,帮他拆开并回复了这封信。他告诉孙玉萍,张西岭真是去执行任务了。

疑惑消解,孙玉萍安下心来。任务间隙,张西岭也从西北回到驻地,两人恢复了书信往来。

由于信纸短缺,偶尔,她会用张西岭送的英雄牌钢笔,在捋平的大前门烟纸的背面,写几句鼓励的话。

他不搞研究时,也将热烈的感情诉诸笔端。但收信人,他常写成她大哥。听玉萍说,前几封信,寄去后都被闺蜜抢着拆开当众读了,这让人怪不好意思的。

自此,他们约定,信让大哥转达。

距离,阻挡不住两颗相互爱慕的心。1968年春天,枝头刚刚绽吐新芽的时候,他们俩在部队结婚了。

千里迢迢赶往部队前,孙玉萍特地把乌黑的辫子,修剪成了时兴的齐脖短发。发型变了,这让只见过一面、前来接站的张西岭没认出来。为这事儿,战友们笑了他很久。

买了两盒大前门烟,称了半斤大白兔奶糖,递糖散烟热闹热闹,这婚就算结了。部队挤出一间干打垒的房子,张西岭买了两个枕巾,把两个床单缝成了一个,简单布置了婚房。

婚后,没有太长时间的“蜜月”。张西岭便是频繁地出差。写信,成为二人联系沟通的唯一途径。

潜心练剑,寂寂无言。任务的性质,让张西岭有很多话,是想说却无法在信中说的。

难得的任务间隙,休息时,张西岭和战友结伴去溪水里捕“傻傻的鱼”。一上午,他们就会抓一箩筐。这是繁重任务中少有的消遣。欢畅的感觉,他无法在信中详细描述。

任务当天,在万米高空,他要完成校准飞行高度、计算投弹角度等十几项流程,每做好一项,他勾选一项。投弹前的紧张,张西岭无法在信中诉说。

任务圆满完成,张西岭他们机组到北京接受了党和国家领导人的亲切接见,宴请时安排他专门坐在钱学森的旁边。这份荣耀,他也无法在信中分享。

当向外披露出我国于1968年12月27日首次使用轻型轰炸机空投氢弹的新闻后,张西岭才向孙玉萍道出埋藏很久的“秘密”,说出了很多心里话。

时隔几十年后,记者见到已经78岁退休在家的老人,尽管他已经有些耳背,但再次给老伴说起那段历史时,仍然精神抖擞、兴致很高——

“执行任务当天,自动投射装置将氢弹从涂成白色的飞机肚子下抛出,飞机加速向前飞。几十秒后,氢弹在空中爆炸,巨大的冲击波传来,好像有人在飞机后面捅了一棍子;尽管隔着厚厚的遮光窗帘,戴着高度的有色防护镜,仍然看到一道泛红的强光……”

时隔多年,一封封承载着相思和爱恋的信,早已散入时空难以寻觅,往日的浪漫已转化为舒缓的河流,但那张帅气的照片,两位老人保存至今,插放在家庭相册的首页。

相册封面,是一对紧紧相拥的恋人。

第一次执行远海训练任务的李平顺利返航后告诉妻子:

“我从最远的地方给你带了封信”

舞台上,灯光璀璨。

掌声中,李平从张西岭手中接过奖杯。

奖杯沉甸甸的,那是对他和战友飞向高远的嘉奖。奖杯水晶表面折射出礼堂环绕的灯光,李平不自觉地眨了眨眼睛。

掌声过后,是短暂的安静,像飞翔在西太平洋上空时,长久的静默,也像久久难以平复的心绪。

那一高光时刻,他想立刻分享给妻子女儿。

每次高飞,都离不开家的助力。结婚多年,李平和妻子陈梦婕不在一地,难免相互牵挂,妻子说:“家里有我,你放心飞,飞行回来吱一声就行!”

自此,每次李平飞行结束,都会用微信发几个俏皮的“吱吱吱”,给妻子报个平安。时间久了,这早已成为夫妻俩心照不宣的小浪漫。

陈梦婕习惯了李平的忙碌,也惊讶于每次想他时,他常恰好发来问候的微信。

而这次执行任务,李平却有几天没有给爱人发微信了。这次任务不同寻常,是李平第一次执行远海训练任务,也是中国空军航空兵首次飞越宫古海峡赴西太平洋开展远海训练。

准备充分扎实,但起飞前,担任此次飞行僚机副驾驶的李平心中混杂着一种奇妙的心绪,激动又紧张。

进场前,李平掏出手机,想给妻子发条微信,琢磨了半天不知道敲点什么,索性又把手机锁进了柜子里。

5时15分,2架轰炸机从本场滑跑起飞。

战鹰不断攀升高度,朝阳从海平面跃升。迎着挡风玻璃,熹微的晨光慢慢点亮了座舱。

好天气舒缓了紧张心绪,飞行几十公里后,李平盯着电子航图轻握操纵杆,开始校准航线。

进行远海飞行,尤其是远离大陆架的远海飞行,最怕偏航。因为航程远、中继信号衰减、需要沿着国际中线航行等原因,航迹准确至关重要。

李平认真确认了导航定位系统正常运转,长舒了一口气。看着放在旁边的矿泉水,他舔了舔有点干燥的嘴唇,又把目光聚焦到电子航图上。

离开大陆架后,天完全亮了。火红的朝阳,像一颗热烈而隽永的赤子之心。

越往东飞,无线电波道逐渐嘈杂起来,云量不断增加,厚厚的云层遮住了光。

“2架战机正向你靠近。”雷达发出的告警声随着后方战友的信息一起抵达。

“稳住,别慌。继续航迹校准。”长机机长田宁的声音随着电波传来。外机抵近跟踪干扰,他们从容不迫。

李平清了清嗓子,手扶耳麦,在国际通用频道中发出了沉稳又充满力量的喊话:“我是中国空军,正在执行例行性训练,请不要干扰我行动。”

武控师李冬亮一边望向侧窗外,一边扫过雷达图,有点兴奋地说:“逃了,他们逃了!”

乌云慢慢散开,无线电波也归于平静,平静得连发动机的声响都格外清晰。

电子航图上岛屿慢慢稀少,只留下一片蔚蓝。

几乎同一时刻,千里之外的无锡,一个居民小区内,手机的铃声让陈梦婕把目光从女儿阿萌身上挪过来,揉揉女儿肉嘟嘟的小脸,她滑开了手机锁屏。

“嫂子,今天平哥回来,邀请你和孩子来单位一起见证。”来电的是李平单位的教导员。

尽管陈梦婕没好多问,但这次用见面代替丈夫的平安短信,她知道此次任务一定不简单。

陈梦婕收拾东西出发时,李平正飞翔在西太平洋上空。该怎样形容那样的美景?

云量减少让碧空在头顶格外纯粹,一簇簇细小的光晕投影在挡风玻璃上,缓缓挪动着。向下远眺,深蓝色的海洋透过云层的缝隙撞入眼帘。在万米高空中俯瞰海水,有一种奇异的宁静。

到达航线最远端后,李平掏出相机,调整光圈,“咔嚓”一下,拍下一张张珍贵的资料照片。

率先打破电台静默的是田宁的声音,厚重,激昂,又满怀骄傲:“到达航线最远端,准备返航”。

李平向左转动驾驶杆,左脚蹬舵,柔和地压坡度,平稳转弯,向着家的方向,返航!

途中,天色更胜。马上要飞入祖国领空前,完整的大陆架慢慢在眼前放大。

碧绿是山,深蓝是水,至黑是岛屿。

无线电波中又嘈杂了起来,战友们的声音越发密集而兴奋。李平知道,有很多战友在等待他们,等待他们回家。

对准跑道,收油门,控制姿态,落地!往日听来有些沉重的轮胎擦地声,今天听着也格外轻盈。

飞机还在滑行,一大群接机的人早已翘首等候在停机坪。在人群中,李平第一眼就看到了捧着一大束花的妻子,还牵着那个小小的阿萌。

飞机停稳,李平顺着舷梯下来。阿萌一段时间不见爸爸,先是愣住了,等终于认出爸爸,兴奋地要他抱。

李平抱起阿萌,轻声对妻子说:“我回来了。”

妻子的笑容灿烂:“回来就好。”

“我从最远的地方给你带了封信。”李平想了想认真地说。

“什么信?”妻子很好奇,李平看了看天,没有说话。

隔天,陈梦婕收到丈夫转发的一条微信。

点开这篇题为《中国空军首次飞越宫古海峡开展远海训练》的文章,她一眼就看到,一架轰炸机,张开宽大的羽翼,正飞翔在蔚蓝的海空……