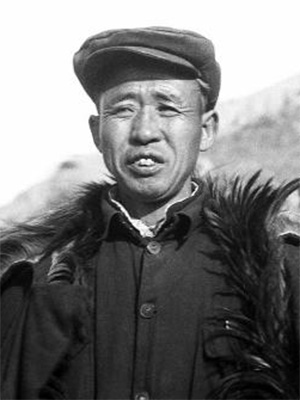

赵占魁:边区工人的一面旗帜

■张权伟

赵占魁,1896年出生于山西定襄一个农民家庭。自幼家贫的他,12岁给人当雇工、做苦力,17岁学铁匠,先后在太原铜圆厂当学徒、同蒲铁路介休车站修理厂当火炉工。

1938年,日寇横行山西,赵占魁流亡至西安。听说延安是工人出头的地方,他就报名来到泾阳县安吴堡创办的西北青救会训练班职工大队学习。同年12月,赵占魁加入中国共产党,并在第二年5月随职工大队来到延安,在抗大二大队学习。

经过在抗大的学习,赵占魁认识到:自己的命运与共产党、与革命,是血肉相连分不开的,边区公营工厂是为抗战而生产的,工厂本身就是革命的财产,作为工人应当尽力爱护它。

1939年,陕甘宁边区开展大生产运动,抗大缺少工具,赵占魁提出开炉灶自己打。他召集几个工人,垒起3个炉子,仅用半个月时间,就打出200把镢头和300把锄头。随后,边区政府为发展生产,创办了农具工厂。赵占魁来到农具工厂,在翻砂股当化铁工人。

化铁是一项既艰苦又重要的工作,特别是在夏天,因为缺少专业的石棉工作服,赵占魁就身穿厚厚的棉衣代替。站在上千摄氏度的熔炉旁,他每天工作12个小时以上,却从没有叫过一声苦。在一次操作熔炉时,坩埚突然坏了,上千摄氏度的铜水一下倒在地上,溅在了赵占魁的右脚上,他的脚面立刻烧得焦黑一片。之后,中共中央职工运动委员会和延安各单位的同志到中央医院看望他,让他安心治病,可是他没等脚伤痊愈,就回到了工作岗位,还把各单位送的慰问金全部捐给了前线战士。

为了改进技术,提高产品质量,赵占魁潜心钻研,解决难题。刚开始炼铁,1斤焦炭只能化1斤铁,经过他反复试验,可以化到2斤半,成品的损耗率由过去的60%减少到25%。工厂化铜的罐子,是用坩土自制的,最初一个罐子只能化两到三次铜,经过赵占魁的几次改进,可以化到6次,使用率提高了一倍以上。

延安革命纪念馆讲解员李元蓉告诉记者:“赵占魁从来不计较个人的待遇与得失,克己奉公。赵占魁这种埋头苦干、大公无私、自我牺牲的精神,大大鼓舞了边区工人的劳动热情,有力地推动了整个边区工业建设向前发展。”

1943年和1944年,陕甘宁边区两次召开劳动英雄、劳动模范工作者表彰大会,赵占魁被评为边区劳动英雄和特等劳动模范,受到了毛泽东、周恩来、朱德等中央领导人接见。朱德称赞他是用革命者态度对待工作的“新式劳动者”。

1944年5月,边区工厂职工代表大会发表《宣言》,提出要发扬与坚持赵占魁运动。在此之后,赵占魁运动得到了更加广泛的开展。1950年,赵占魁被授予“全国劳动模范”称号,随后先后担任西北军政委员会劳动部副部长、西北总工会副主席、陕西省总工会副主席。他在工作岗位上,始终保持着延安时期工人阶级的优秀品质,保持着劳动人民的本色,为社会主义事业尽心竭力、默默奉献。

延安市宝塔区委党史研究室主任马云飞认为:“赵占魁身上体现了一种新的劳动态度,那就是能够认识自己的主人翁地位,把自己锻炼成为一个劳动英雄、技术能手、节约模范,锻炼成为一个团结和学习的标兵。在赵占魁身上,还有自觉爱护工厂、团结工人、努力生产、提高技术、一切为着革命利益不计较个人得失的无产阶级的宝贵品质。这些,都是值得我们新一代劳动者特别是年轻人学习的品质。”