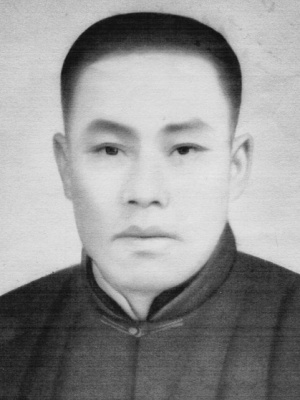

印世庸传略

■朱怀林(整理)

印世庸(1915.1—1948.4),小名庸子,又名姚平,1915年1月21日(农历腊月初七)生于江苏省扬中县中心沙北泡子(今西来桥镇北胜村),家有自耕田20余亩,经济较宽裕。他11岁入塾读书,19岁辍学从耕。父亲印锽,思想开明,为人正直,是中心沙一带有名绅士。印锽常给印世庸三兄弟讲历史上仁人志士的爱国故事,使印世庸从小就受到爱国主义思想的熏陶。

寻求真理,投身革命

抗日战争全面爆发后,印世庸对国家的安危、民族的兴亡甚为关注,常和一些进步青年聚集在一起,相互打听战况,议论国事,抒发抱负。

时隔不久,日舰在长江中横冲直撞,肆意炮击中心沙,上岸的日本兵焚毁民房,杀害百姓,无恶不作。目睹此情此景,印世庸义愤填膺,说:“天下兴亡,匹夫有责!我手中若有一支枪,定与这伙强盗拼到底!”

1938年底,武进的共产党组织派地下党员来中心沙活动,向群众宣传抗日救国的主张,生动地讲述新四军在江南抗击日本鬼子的英勇事迹。印世庸听后,深受鼓舞,了解到只有共产党领导的新四军才是真正的抗日队伍。他下定决心,一定要参加共产党,参加新四军,将抗日进行到底!

1939年春,扬中青年抗日团在中心沙一带宣传发动群众,印世庸、颜维衡(顾维衡)等进步青年欢欣鼓舞,立即参加了青年抗日团,投身抗日。1940年4月,印世庸加入中国共产党。

足智多谋,消灭土匪武装

印世庸有胆有识,常常乔装打扮,深入虎穴,出奇制胜。

盘踞在武进县圩塘、魏村一带的肖贵生,原系国民党张少华的部下。抗战时,他网罗了一支近40人的土匪武装,名曰“忠义救国军”,实为“误国军”,经常窜到中心沙、开沙一带敲诈、抢劫。中共扬中县委、县抗日民主政府决定消灭这股土匪武装。

1945年5月下旬的一天,印世庸头戴大沿帽,身着伪军服,脚蹬高筒靴,腰佩指挥刀,装扮成一个威风凜凜的汪伪“和平军”(汪精卫的伪国民党军队)军官,率化装成“和平军”的县警卫营战士,向肖贵生的巢穴省庄河口进发。肖部岗哨见是“和平军”到来,既不阻拦,也不过问。印世庸他们旁若无人,大摇大摆地向村里走去,进村后迅速对肖部实施包围。

印世庸率先冲在前面,大喊一声:“冲啊!缴枪不杀!”弄得匪徒丈二和尚——摸不着头脑,纷纷举手,连喊“饶命!”除肖贵生等10余个匪徒不在场而漏网外,其余全部缴械。这次战斗,缴获轻机枪1挺、长枪10余支、子弹数百发。

英勇善战,攻克伪据点

1945年5月,为配合新四军大反攻,苏中五分区决定收复中心沙。按照作战部署,印世庸率部攻打北泡子伪据点。战前,他派人作了周密侦察,制定了“以武力为主,辅以政治攻势”的作战计划。

5月16日夜,印世庸率扬中县警卫营包围了伪据点。攻击时间一到,他命令战士猛烈开火,伪军仓皇还击,负隅顽抗。他随即命令战士用土炮轰击,伪军迫于密集火力,龟缩在碉堡内,既不打,也不降。这时,印世庸展开强大的政治攻势,“缴枪不杀,新四军优待俘虏!”与此同时,县长施光前做好了伪排长妻子的工作,叫她向据点喊话,敦促其夫投降。伪排长见大势已去,不得不放火烧毁碉堡、岗楼,带伪军投降。

1945年6月28日,扬中县警卫营和宿营在下八桥团沙的苏中第五军分区主力部队,与前来骚扰的70多名日军交火。这天拂晓,日军乘汽艇从思议港东岸登陆,被西岸的县警卫营岗哨发现,双方发生枪战。

印世庸得知后,万分焦急。因为团沙东有思议港,西、南临长江,回旋余地狭小,而公济桥又是八桥镇以南思议港上通往团沙的唯一桥梁,一旦这座桥落入日军之手,部队将有全军覆灭的危险。他当机立断,立即率部抢占公济桥,连续击退了日军的多次冲锋,牢牢地扼守住桥头。

后来,军分区增援部队赶到,与警卫营战士并肩作战,猛烈开火,打得日军丢盔弃甲,狼狈逃窜,后又跟踪追击,全歼残敌于唐家桥。

严格要求,与战士同甘苦

革命战争年代,条件异常艰苦,常常是食不饱肚,衣不暖身,风餐露宿。尽管印世庸家经济较为宽裕,又身为指挥员,但他总是和战士同甘苦,共患难,常常陪伴战士放哨或代替哨兵站岗。他和蔼可亲,关心他人,战士有困难,他尽力帮助解决。形势紧张时,一夜移营几次,他宁可自己少睡或不睡,也要让战士睡好。战士没有文化,他就利用战斗间隙帮助战士学习文化。行军时,战士肩上都背有写好字的纸板,边走边看。宿营时,他叫战士以大地为纸,树枝作笔,学习写字。

印世庸对战士要求十分严格,经常教育干部、战士自觉遵守“三大纪律,八项注意”,发扬人民军队的优良传统和作风。1945年4月6日,日客轮“兴运丸”号在卞家港江面触雷沉没,县警卫营战士和民兵闻讯赶赴现场,奋勇营救旅客。旅客感恩戴德,纷纷拿出钞票和金银首饰馈赠警卫营战士,印世庸一一婉言谢绝。此后,他还安排好旅客的食宿和回家的渡船。这件事在旅客和群众中广泛流传,成为佳话。

爱憎分明,智除伪分队长和土匪头子

印世庸爱憎分明,对人民满腔热忱,对日伪冷酷无情。

伪分队长倪恒明是大沙一带的土匪、恶霸头子。大沙、中心沙失陷后,倪恒明乘机纠集乌合之众,投靠日伪,为非作歹,敲诈勒索,鱼肉乡民,成了中心沙人民抗日斗争的一大祸患。倪恒明凶狠狡诈,阴险毒辣,要消灭这条毒蛇,并非轻易之举。经过充分酝酿,中共扬中县委、县政府决定组织一支突击队,借舞狮子拜年之机智除倪恒明。

1942年2月15日,正是农历大年初一,印世庸舞狮子头,耿龙富舞狮子尾,张茂华挑箩担,假戏真做地挨家挨户舞狮子。舞到倪家门口时,围观者甚多,倪恒明也站在门前观看。印世庸突然拔出手枪,“砰”的一声,倪恒明应声倒地,一命呜呼。卫兵慌忙赶来,战士们一个个甩掉舞具,掏出手枪还击,在印世庸的带领下边打边撤,安全转移。

玉皇庙的土匪头子郑茂髙,到处抢劫掳掠,且出没无常,行动诡秘。1942年4月的一天晚上,郑茂高大办小孩满月酒。印世庸和丁文美带着几个民兵袭击。正当他们进院时,郑家的狗忽然“汪汪”叫起来,印世庸等以迅雷不及掩耳之势冲进屋内,但屋里空无一人,只见桌上放着麻将牌和钱。

不一会,一个人匆匆进来取钱,印世庸一把逮住了他。他拼命挣扎,企图逃跑,两人顿时扭打起来。此人边打边退,印世庸紧追不放,扯散了此人的裤带,裤子掉落了,步子跨不开。印世庸等几个人一拥而上,一把拽住他,问:“你是什么人?”“我,我是郑茂高。”“对,找的就是你!”随后,他们将郑茂高捆绑起来,押至江边镇压。

因奸细告密,壮烈牺牲

抗战胜利后,印世庸奉命北撤。1946年春,回丹北坚持斗争,更名姚平。1948年初,任丹北县副特派员,在该县的越东区、王郑区活动,协助丹北县特派员戎政工作。

尽管印世庸抗战时期在扬中职务较高,既搞过行政工作,又搞过军事工作,但他谦虚谨慎,服从组织领导,从不居功自傲,与戎政团结战斗,亲密无间。他常对戎政说:“你是这里的父母官,情况熟悉,而我人生地疏,一切听从你指挥!”他每到一处,总是说:“是戎区长(抗战时,戎政任过越东等区的区长)叫我来,和你们商量一件事……”他深入实际,访贫问苦,认真做国民党乡、保长的争取工作,灵活机智地开展斗争。

1948年4月17日晚,戎政、印世庸、朱亮、常登强在丹徒县丁岗倪龙保家开会,住宿在丁家村道士庙东厢屋。因奸细告密,次日拂晓,埤城开来一个连的国民党军队,把丁家村团团包围。他们进庙搜查,用刺刀对着道士,要他把“共军”交出来。道士十分镇定地说:“不知道。”道士妻子连忙去东厢房告急,低声说:“不好了,敌人来了!”正在梦乡中的戎政、印世庸等一骨碌从地铺上跃起,冲出门外,分散突围。

戎政、朱亮、常登强向小丁家村方向奔跑,甩掉国民党追兵,安全转移。印世庸沿着泥泞坎坷的山间小路,向小刘家村急奔。因这条路是个下坡,印世庸始终暴露在追兵的视野里。追兵边追边打,印世庸中弹受伤,伏在麦田里。追兵欣喜若狂,一边嚷道:“你跑不了,快投降吧!”一边向印世庸包抄过来。这时,印世庸屏住气,紧握手中枪,只等追兵靠近。100米、50米、30米……敌人靠近了,他猛烈射击,打得追兵“哇哇”直叫,不敢接近。敌人奈何不得,就用机枪、步枪一齐扫射。印世庸牺牲时,年仅34岁。

印世庸壮烈牺牲后,惨无人道的国民党反动派在道士庙附近大肆逮捕群众,杀害了道士,还把印世庸的头颅割下来,挂在埤城的旗杆上示众3天。事后,戎政镇压了告密的国民党保长倪和尚,为印世庸报了仇,雪了恨。