戴芳澜,1893年5月3日出生于浙江镇海。1910—1911年,上海震旦中学肄业。1912—1913年,北京清华学校留美预备班结业。1914—1919年,先后获美国康奈尔大学农学院学士学位和哥伦比亚大学研究生院硕士学位。1919年,因父亲失业辍学回国,在南京江苏省立第一农业学校任教。1920年,在天津一私人农场做园艺师。1921—1923年,任广东省农业专门学校教授。1923—1927年,任南京东南大学植物病理学教授。1927—1934年,任南京金陵大学植物病理系教授兼系主任。1934—1935年,在美国纽约植物园及康奈尔大学研究院专攻真菌遗传学。1935—1950年,任清华大学教授兼农业研究所植物病理研究室主任、农学院植物病理系主任。1950—1957年,任北京农业大学教授,1953年起兼中科院真菌植物病理研究室主任。1955年,任首届中国科学院生物学地学部委员,并任常务委员。1956—1958年,任中科院应用真菌学研究所所长。1959—1973年,任中科院微生物研究所所长。1973年1月3日,在北京逝世。1979年,《中国真菌总汇》由科学出版社出版;6月,遗作《外人在华采集真菌考》发表;纪念文章《戴芳澜教授小传》《戴芳澜教授的主要著作目录》发表。

戴芳澜:波澜岁月书芳华

■冯丽妃

戴芳澜是中国真菌学的创始人和中国植物病理学的主要创建人之一。早年对水稻、果树等作物病害及其防治进行了研究,上世纪30年代后从事真菌分类学、形态学、遗传学及植物病理学的研究,特别在霜霉菌、白粉菌、鹿角菌、锈菌、鸟巢菌、尾孢菌等的分类方面,以及竹鞘寄生菌的形态学和脉孢菌的细胞遗传学方面进行了系统的研究,有关论文为国内外同行广泛引用。

27岁初入教育界,清秀的面孔和瘦弱的身材,让这位年轻教授觉得自己似乎缺了点“师道尊严”,为此他特意在唇上留起了一撮短髭。这给他增添了些许威严,也成为戴芳澜一生形象的鲜明特征。

作为我国真菌学创始人和植物病理学奠基人,历经乱世与战火,戴芳澜始终矢志不渝,为我国植物病理学发展和真菌学扎根开疆拓土。在半个多世纪的时间里,他辗转祖国大江南北,三尺杏坛上培育桃李无数。“戴先生非常严厉,不苟言笑。”回忆起戴芳澜,他的多位学生在接受《中国科学报》采访时这样说。

今天,这位“严师”一丝不苟做学问的态度仍影响着门下的弟子及学人,激励着后来人将他开辟的学科和研究推向国际前沿。

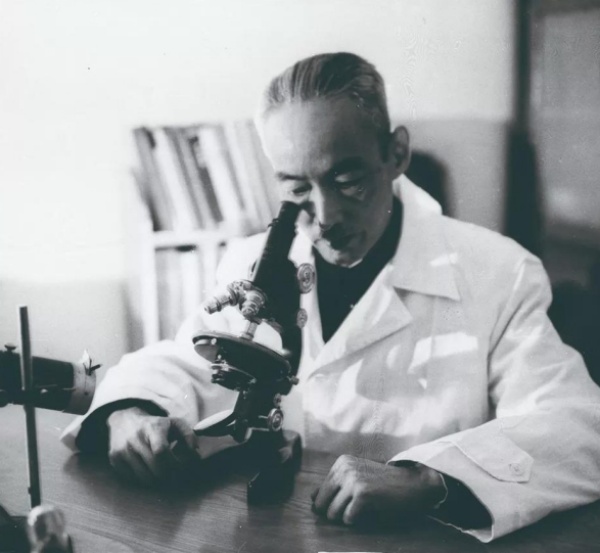

▲戴芳澜在显微镜前开展研究。

从零起步,开拓新学酬壮志

戴芳澜1893年出生于浙江镇海,早期家境并不富裕,小学几经中断,中学全靠伯父资助。但他自幼勤奋好学,中学毕业后奋力考取了清华学堂留美预备班,从而得以留学。但几年后,他刚到康奈尔大学研究生院读书,又因父亲失业而辍学回国,丧失了进一步深造的机会。尽管如此,1919年回国后,戴芳澜仍立志发展中国的植物病理学科,使它在为农业生产服务的同时,向国际水平看齐。

这条路却非坦途。当时戴芳澜谋得教书职位,但因时局动荡和派系之争,几度遭遇解聘,有一年甚至不得不在一家私人农场管理园艺。但他仍初心不改。为振兴中国植物病理学,在辗转各地执教期间,他在广东开展了芋疫病研究,在南京开展了水稻和果树病害研究,在昆明开展了小麦、蚕豆及水稻病害研究。他于1923年发表的《芋疫病》是中国人对疫霉病的首个研究报告。他还与学长邹秉文在1929年成立了中国植物病理学会,以推进相关研究。

除开展植物病理研究外,戴芳澜还致力于将现代真菌学扎根在中国。说起来,这里还有一段故事。

“事情发生在戴芳澜任教金陵大学时期。当时,该校农林科生物系主任、美籍人士史德蔚与哈佛大学一位教授协议,要采集中国西南地区的真菌标本。”《戴芳澜传》作者、中科院微生物所退休研究员程光胜回忆。

在受托承担这一任务时,作为该校病理系主任的戴芳澜力争标本应由中美双方同等分享。史德蔚看不起中国人,遂以必须要有人能研究标本作为条件而发难:“你们分了标本由谁来鉴定?”戴芳澜回答:“我!”在戴芳澜的坚持和所显露出的研究才能面前,史德蔚只得同意平分标本的原则。

自此,戴芳澜暗下决心一定要做出成绩为中国人争口气。他将主要精力放在中国真菌分类研究上,从白粉菌做起,精益求精、越做越广,很快便做出了国际水平的成绩。1930年,他发表了由中国人首次发现的寄生于植物上的真菌新种——《三角枫上白粉菌之一新种》,这成为中国真菌学创立的标志。

从1932年到1939年,戴芳澜共发表了9篇《中国真菌杂录》,其中包括锈菌、白粉菌和尾孢菌等对农作物病害关系极大的菌类。当时,一无条件、二无经费,在教学之余,他不仅要采集标本、搜集文献资料,还要把标本逐个解剖测微,鉴定其目、科、属、种,其难度可想而知。

▲1955年在中科院学部成立大会上与周恩来总理握手。

躬耕杏坛,一代宗师育桃李

“我国肯学农的少,肯学农而又愿意从事植物病理学研究的人则更少。”戴芳澜很早便指出这个问题。为此,自1919年回国后,他一生中绝大部分时间都用在教书育人上。从广州、南京、昆明再到北京,在50余年的教学和科研中,戴芳澜培养桃李无数。“仅老一辈植物病理学家就有陈鸿逵、俞大绂、周家炽、林传光、裘维番等,他们奠定了我国植物病理学和真菌学发展的基础。”微生物所退休研究员、林传光的学生黄河告诉《中国科学报》。

戴芳澜在授课时,会根据对国内农作物病害的调查研究,亲自编写教材和参考资料。裘维番、陈鸿逵等回忆,在金陵大学学习真菌学时,戴芳澜用复写纸印出20余页真菌新属名的目录分发给大家。

新中国成立后,戴芳澜的教学与科研进入崭新阶段。像当年不愿当清华大学农业研究所所长和农学院院长一样,他也婉拒担任北京农业大学校长,后来该校连系主任也由从英国回来的周家炽担任。周家炽也是被戴芳澜带进科学殿堂的,当年戴芳澜曾手把手地教他培养、做切片和在显微镜下观察石榴干腐病,又指导他查文献、做鉴定……

“戴先生是我们植物病理学界的‘祖师爷’,是老师的老师。”北京农业大学退休教授、联合国粮农组织原亚太地区植保委员会秘书长荻原渤在接受《中国科学报》采访时说。荻原渤和妻子徐孝华就是1953年听戴芳澜在北京农业大学讲课的最后一批学生。

在荻原勃看来,用“敬畏”二字形容学生对戴芳澜既尊敬又害怕的心理最适合不过。“敬”是因为他不仅德高望重,且讲课时往往结合重要植物病害的实例,深入浅出,培养了学生的兴趣;“畏”是因为他非常严厉,如在细胞绘图时即便是一个点,其形状和疏密度也不容许随意点画。

“他工作一丝不苟,对人一点面子也不留。”戴芳澜的“关门弟子”郑儒永院士告诉《中国科学报》,但在工作之外,他对大家却关怀备至,经常和爱人邓淑媛邀请学生到家里吃饭。“他没有‘大佬权威’思想,即便有人当众纠错,他也虚心接受。”

▲1955年,戴芳澜(左二)与丁颖(左四)当选东德农科院通讯院士。

奥入微观,举贤纳士铸辉煌

今天的中科院微生物所面向“高科技、大产业”,在真菌学、病原微生物、工业微生物等方面的基础研究和产业应用中“两翼”齐飞。而它,正是脱胎于一甲子前戴芳澜带领的中科院植物所真菌植病研究室。

1953年,同时担任北京农业大学植保系主任和新成立的中科院植物所真菌植病研究室主任的戴芳澜,主张科研、教学与生产相结合,还特意将两套人马“并”到一起工作,直到1956年底真菌植病研究室扩大为中科院应用真菌学研究所(该所两年后更名为中科院微生物所)。

作为新研究所的“掌舵人”,戴芳澜引贤举能,邀请在沈阳农学院工作的邓叔群担任副所长,并把自己在建的标本室交给他管;因为植物病理学家王云章和他一样都搞锈菌研究,他便主动放弃,让其继续开展相关研究。在真菌所成立之初,戴芳澜就指明其研究对象不局限于农业中的植物病理,还可“涉及工业、林业以及医学上一切和真菌有关”的研究。当时,搞工业微生物而非植病学研究的方心芳不被看重,戴芳澜仍力荐其担任研究所副所长。

这一时期,戴芳澜同样注重科研工作。在真菌学研究方面,他在最初希望搞清中国植物病原真菌种类的基础上,进一步提出了解中国真菌或菌物资源的全貌,推进各个领域的真菌研究,其中就包括地衣。上世纪50年代,很多人把地衣看作是一种植物,中科院植物所计划开展物种研究。但戴芳澜认为它是真菌学的组成部分,并主张由真菌学研究所来研究。因为这在国内前无古人,他便选拔人才到苏联学习。当时刚到真菌学研究所工作的魏江春便被选派留苏。

“有人说我是中国地衣学的奠基人,我说不对,应该是戴老,我只是一个执行者。”在接受《中国科学报》采访时,中科院院士魏江春坦言。正是因为戴芳澜的坚持,才扩大了对中国真菌资源的认识面。

上世纪60年代,进入古稀之年的戴芳澜老骥伏枥。他着手整理几十年来搜集的资料,开始编写《中国真菌总汇》。遗憾的是,这部书在他生前未能编写完成。学生郑儒永等继承他的遗志,在1979年出版了该书。《中国真菌总汇》这部巨头书籍对我国真菌学的发展、真菌资源的开发和利用具有重要促进作用。1980年,日本真菌学家平冢直秀也发文悼念戴芳澜,并在国际上推荐该书。美国《真菌学报》也介绍了这本著作。

“在真菌学领域,戴老做的是从零到一的工作。作为他这一脉的传承者,我们要发扬他实事求是做学问、低调踏实做事情的精神。”裘维蕃的弟子、微生物所研究员刘杏忠说。

“我国真菌学研究已经在世界上占有重要地位。”微生物所真菌学国家重点实验室主任蔡磊说,“以戴老为代表的老一辈科学家给青年一代真菌学人树立了勇往直前、开拓创新的榜样。”

▲戴芳澜与妻子邓淑媛。

★记者手记★

有人说,每个人都是一本书。

读戴芳澜“这本书”,除了翻资料、查文献,我走访了8位与他相关的人。

他们中有戴芳澜的学生和他昔日的年轻一辈同事,这些人追随前人脚印为微生物学奉献一生,如今也已白发苍苍;也有年富力强正接棒前行的年轻一辈科学家,在新的时代延续着真菌学人的新梦想。

每采访完一个人,我便觉得似乎距离这位昔日的学术泰斗又近了一分。

乍一看,在戴芳澜身上,似乎充满了矛盾。

作为一名老师,他的严厉让很多学生都很怕他,但同时作为一位大科学家,他却“一点架子也没有”。

他工资很高,但却衣着简朴,去世时甚至“连一顶像样的帽子”也没有。不过,他却很支持戴师母“请客”——在家举办seminar(研讨会)和给学生改善伙食。

如此看来,这些矛盾似乎又“不矛盾”。反倒让记者“读”到了一位“严师”和“益友”,而这正也体现了这位大科学家的“可爱”之处。

诚然,戴芳澜其人其事很多地方都会让人产生钦佩之感。

譬如求学不顺,他并未消极懈怠,而是继续溯游而上追求理想;譬如他克服战争动乱、缺钱少人等不利环境,坚守初心,一往无前地在学科前沿开拓;再譬如他对科学实验的精益求精、数十年坚守教学一线不愿做官、举贤任能不以个人得失为重……相关事例不胜枚举。

除了这些,此次采访过程中,还有一点让记者记忆尤深,那就是他的学术风范:凡不是自己参与的研究论文,他从来不会挂上名字;即使是他指导的论文,也只允许在文下加个脚注。

他爱护别人的科研成果,对学生作出的成绩十分珍惜。他发表的炭角菌科一个新属Xylariopsis的标本系学生林传光所采,他便把林传光的姓Lin作为该新种的种加词发表。

分类学是生物科学中的开山鼻祖。大量生物需要彼此区别开来,就得命名。在1971年撰写的《创建新的真菌分类学》一文中,戴芳澜痛批一些人在分类学命名上“揩油”的行为。

“许多分类工作都想多发现些新属、新种。发现了新属、新种,就可以把自己的名字摆在学名后面。这样就可以使自己名存千古。以致有些人竟把猎取新属新种当作分类工作的主要任务,反把分类置于次要的位置。”他写道。

对此,他指出,为了解真菌的演化以及在真菌利用上发掘新资源,发表新属新种是好事,但不能从个人名利的观点出发,以轻率的态度任意发表。这样会在分类中造成混乱,给后来工作者留下很多的麻烦。

今天,戴芳澜的这些观点仍有现实意义。时代在变,但当我们难以抉择时,不妨向老一辈科学家取取经。

或许,这会让我们豁然开朗,知道选择哪条该走的路。

▲戴芳澜教导学生。