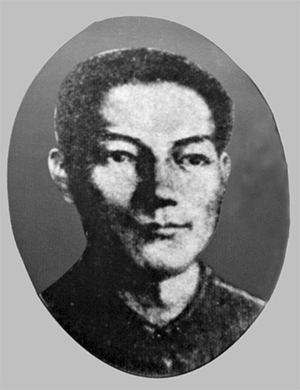

周以栗,字子慎,化名岳易云、王仲英,笔名易允,1897年10月26日生于湖南省长沙县桥头驿九福乡麦子冲易家屋场(今望城县桥驿乡)一个世代佃农家庭。其父周世昌是个勤劳的农民,有一门修制油鞋、木屐的手艺,人称“周牛皮”,其母戴九姑是个勤俭持家的农妇。

周以栗自幼聪颖好学,记忆力过人,父母节衣缩食送他上学。他深知读书的机会来之不易,学习十分用功,成绩名列前茅,深得老师的喜爱,并资助他在长沙县立师范读书三年。师范毕业后,周以栗先后在长沙县立第一高小和周南女校当教师。

周以栗在教学期间,努力探索救国救民的道路,认识了徐特立、何叔衡等,并经他们认识了毛泽东,开始受到社会主义的影响,逐步由爱国主义者、民主主义者转变为共产主义者。1924年,周以栗加入中国共产党。

1925年2月,周以栗因反对周南女校中学部主事辱骂校工,而被迫离开女校小学部。同年春,湖南国民党在长沙岳麓山召开第一次全省代表大会,成立国民党湖南省党部,周以栗任省党部的中国共产党党团书记。5月,日本帝国主义和英帝国主义制造了青岛惨案和五卅惨案。消息传到湖南,在中共湖南区委的领导下,6月2日,“青沪惨案湖南雪耻会”成立,周以栗被推为负责人之一。

1926年8月16日至9月4日,国民党湖南省第二次代表大会召开,周以栗当选为执行委员。同年冬,毛泽东在上海主持中共中央农民运动委员会工作,向国民党中央提出在武汉创办湘、鄂、赣三省农民运动讲习所的意见。经与湖南党组织商量后,决定调周以栗具体负责筹备。

1927年元旦后不久的一天,周以栗根据党组织的指示,到武汉筹办中央农民运动讲习所。武汉,自古控长江中游咽喉,扼南北交通要冲,素有“九省通衢”之称。周以栗到武汉后,一头扎进了工作。经过一段时期的艰苦努力,农讲所终于在武昌红巷13号办起来了。

4月4日,天气晴朗,春风荡漾,农讲所内彩旗飘舞。鞭炮声中,大会主席邓演达宣布开学典礼开始。接着,周以栗详细报告了农讲所的筹办经过及办学宗旨。他激动地说道:“中央农讲所由湘、鄂、赣三省农讲所扩大而成。我们要扩大革命基础,打破封建势力,确立民主势力;要使学生认识种种农民问题,成为农民运动的职业家。”他的讲话不时被一阵阵掌声所打断。

中央农民运动讲习所实行常委制领导,邓演达、毛泽东、陈克文3人为常务委员,周以栗为教务主任。农讲所开学后,毛泽东工作很忙,经常不在农讲所,农讲所的许多日常工作落在周以栗肩上。他很尊重毛泽东,经常到武昌都府堤41号毛泽东的住所请示汇报,把毛泽东的意见贯彻到办学中去。1927年5月初,湖北麻城一带的土豪劣绅封建武装发动暴乱,强行解散农协,残杀农协干部。周以栗得知这一消息后,立即向毛泽东作了汇报。经过研究,决定由大队长傅杰带领200多名学员驰援麻城,平定叛乱。出发时,周以栗带领留校学员在长江边上热烈欢送,他紧握着傅杰的手嘱咐道:“这次去平乱,对学员是一个很好的锻炼机会,希望你和学员们能够杀出我们农讲所的威风,我等着为你们开庆功会!”6月初,平乱学员班师回到武汉。农讲所召开了盛大的欢迎大会,周以栗高度评价了学员在平乱中的作用。

7月15日,汪精卫在武汉公开反共,农讲所被解散,学员提前毕业。根据党组织的安排,周以栗秘密回到湖南,担任中共湖南省委军事部长。不久,赴上海向党中央汇报工作,留在上海担任党中央刊物《布尔什维克》的编辑。

1928年春,党中央考虑到周以栗在农讲所工作期间,曾与河南武装自卫组织“红枪会”、“绿枪会”等有密切联系;河南农协中不少骨干是农讲所的学员,与周以栗相处得很好,因此,决定让他化名“易云”,赴河南担任省委书记,恢复和发展党的组织,组织农民武装暴动。周以栗到达河南后,首先恢复了省委机构和各级党组织,并沟通了联系,加强了宣传鼓动工作。在这种形势下,周以栗召开常委会议,认为豫南地区群众基础比较好,有桐柏山、大别山为依托,紧邻鄂、皖两省,反动统治力量比较薄弱。会议决定在豫南组织武装暴动,以带动全省。为了使这一计划得以实施,在新年迫近的时候,周以栗冒着严寒来到了豫南。

周以栗到达中共信阳特委所在地冯家庄的第二天晚上,召开了中共信阳特委扩大会议。会上,他传达了八七会议精神,强调武装斗争的必要性和紧迫性。他说:“我们必须拿起枪杆来与反动派针锋相对地进行斗争,革命才能生存、发展。我们各地的同志,应该注意恢复农民协会。在发动群众中,要把打倒土豪劣绅、分配其财产的斗争与实行土地革命结合起来。还应该找一个群众基础好,可占可守的根据地作为经常斗争的中心。”为了武装斗争的需要,周以栗在会上宣布成立豫南革命委员会,将信阳和确山等地在大革命失败后保存下来的工农革命军集中起来,组成豫南工农革命军,由豫南革命委员会领导。

这次会议以后,豫南各地革命形势迅速发展,在确山、信阳、汝南、商城、固始等地,先后响起了武装起义的枪声。

1928年4月间,周以栗回到了省委所在地——开封。当时,中共河南省委秘书处的房东是一个叫马菊如的女教员,中央及各地送省委的信函都由马菊如转送。由于来往信件比较多,引起了国民党特务机关的注意。敌人以马菊如有共产党嫌疑为理由,将其逮捕并搜查了她的住房,周以栗同时被捕。

周以栗被捕后,开始关押在开封国民党的军法处,迭遭酷刑,几次昏厥过去。他坚贞不屈,敌人又未掌握任何真凭实据,只好把他作为政治犯移交开封第一监狱。

这是一个特殊的战场。周以栗被送进这里的第二天,监狱长便来训话了:“政治犯不准看书报,不准放风,不准接见亲友,不准对外通信,不准和别的犯人谈话……”由于生活条件极其恶劣,加之刑伤恶化,周以栗的身体日见虚弱。

一天,监狱送饭的老头给周以栗送饭时,用手指着最上面的一个窝头向周以栗示意,然后警惕地注视着门外。周以栗迅速将窝头掰开,只见里面夹着一个小纸条,上面写着:“来人可靠,同志们向你致敬。”落款是同时被捕的省委负责秘密工作的同志们,名字用英文缩写。他看完以后,感到浑身有一股暖流。他激动地走上前去,紧紧握住送饭老头的手,叮嘱道:“告诉同志们,要生存下去,争取改善狱中生活,可以用绝食的办法。”

第二天,整个政治犯牢房绝食了。监狱长害怕事态扩大,上司怪罪,只得答应了政治犯代表提出的条件。

1929年4月至9月间,爆发了蒋(介石)冯(玉祥)大战。冯玉祥在大战中失败,于11月初由河南退回陕西。战乱中,开封监狱的档案文件散失,党组织抓住这个时机,积极设法进行营救,使周以栗得以获释。

1930年9月中旬,红一方面军第二次攻打长沙不克,毛泽东果断决定放弃攻打长沙,回师江西,攻击吉安。部队到达袁州后,总前委下达了向吉安进军的命令。各部队抓紧战前准备工作,非常忙碌。

这时,周以栗受长江局委托,以中央代表的身份来袁州劝说红一方面军继续攻打长沙。对于他的到来,毛泽东十分高兴,赶忙叫炊事员准备好饭菜,给老战友洗尘。

当晚,总前委召开会议。周以栗传达了8月29日中共中央给长江局并转湖南省委、鄂赣前委及行动委员会的信,要求红一方面军按中央的指示继续攻打长沙。是否执行中央的指示,会上争论十分激烈。

“长沙不能再打了,在敌强我弱的情况下,不能和敌人拼消耗。长沙的敌人在城外有八九层铁丝网、壕沟等欧式工事,在城内还有20多个团的兵力,我们没有重炮破坏敌人的工事,只能靠肉搏,城内又没有工人和士兵暴动响应,再打长沙不但不能取胜,只能给部队造成损失。”

“我们是共产党领导的部队,只能坚决执行中央的指示,反对打长沙就是反对党中央。”

“同意这个意见!”

“不同意!”

夜深了,争论仍十分激烈。毛泽东冷静地想了想,又征求了周以栗的意见后,说:“关于还打不打长沙,我建议同志们还是仔细考虑一下,今天的会先开到这里。”

散会后,毛泽东找周以栗谈了很久,想说服他放弃攻打长沙的主张。但周以栗觉得,共产党领导的部队必须听党的指挥,不打长沙,无异于不执行党中央的指示。连续两天,毛泽东冷静地给他讲了当时的形势和敌我力量对比的情况,明确指出:打仗必须从实际出发,才有胜利把握。再打长沙,决没有胜利希望,只会给革命带来重大损失。在毛泽东耐心细致的说服下,周以栗终于接受了毛泽东的观点。在总前委再次讨论行动计划时,周以栗首先表明他支持毛泽东的态度。中央代表的态度对参加会议的指挥员影响很大,总前委顺利地通过了攻打吉安、建立江西苏维埃政府、补充新兵、筹措给养等行动计划。此后,周以栗便作为驻红一方面军的中央代表随军行动。

吉安地处赣江及其支流禾水汇合处,隋以后为吉州治,元、明、清为吉安路、府治,是赣江中游水陆交通及物资集散中心。10月4日,红一军团顺利打下了吉安。为了扩大战果,部队北上向袁水流域推进,毛泽东暂留吉安处理其他工作,周以栗代理红一方面军总前委书记。

这年冬天,蒋介石命令鲁涤平率10万大军“围剿”苏区红军。在敌人重兵逼近苏区的形势下,毛泽东在江西省新余县罗坊镇主持召开了红一方面军总前委和江西省行动委员会联席会议。会议分析了当前革命形势,总结了两次攻打长沙和攻取吉安的经验教训,确定了打破敌人第一次“围剿”的作战方针,统一了红一方面军和江西党组织的思想与行动。罗坊会议以后,因红三军团所辖的五军、八军中少数干部战士受地方主义思想影响,对“诱敌深入”的作战方针不理解,反对过赣江,主张红一、三军团分家,沿赣江夹江布阵。为了说服这些同志,周以栗受总前委委托,以中央代表名义来到了红三军团。他和彭德怀一道,向红三军团干部战士传达了罗坊会议精神,对那些受地方主义思想影响的同志进行了耐心细致的说服工作,稳定了部队情绪,保证了全军的统一行动。

此后,周以栗正式担任了红一方面军总政治部主任。在毛泽东生病期间,他曾任中央苏区中央局委员、中央革命军事委员会总政治部代主任的职务。

1931年11月7日至20日,中华苏维埃共和国第一次全国工农兵代表大会在江西瑞金叶坪村召开,周以栗被选为中央执行委员,并担任临时中央政府内务人民委员。

1932年初,北风劲吹,雪花飞扬,红都瑞金披上了银装。周以栗由于日夜忙碌,劳累过度,圆圆的脸庞日见消瘦,最后终于病倒了。经医生检查,他患上了肺结核病,只能静养,不能继续工作。中央执行委员会作出决定,安排周以栗前往福建汀州医院疗养。

1934年由于王明“左”倾机会主义的严重危害,第五次反“围剿”连连失利,红军被迫撤出苏区,开始长征。周以栗得知消息后,急忙同在医院养病的江西省苏维埃政府副主席陈正人星夜赶到苏区中央分局所在地——于都,找到了陈毅。陈毅考虑到他们身体不好,跟随大部队行动有困难,留在根据地又十分危险,建议他们到上海去,先利用社会关系治病,病愈后再安排工作,并将自己的哥哥在上海的地址告诉了他们。1935年春,陈毅派一个排护送周以栗和陈正人从于都出发。一天夜里,他们走到离信丰河几十里的一个小山坡上,突然遭到敌人一个团的包围。激战中,除个别战士掩护陈正人冲出重围外,周以栗和大部分战士英勇牺牲。

(来源:中华英烈网)