轻死赴国仇的抗日爱国志士伊作衡

■徐亚娟 于波

伊作衡,祖籍河北省昌黎县,1912年出生在齐齐哈尔。童年就读于私墊,由塾师取名作衡,字任之。3年后,受父命到永隆重裕商号学徒。1929年,他说服父亲考入当时的省立第一中学,后被选为学生会干事。

1931年11月,日寇入侵齐齐哈尔。学校停课,师生星散。这个当时近10万人的城市,在日寇铁蹄蹂躏之下,恐怖气氛笼罩全城。跟踪、逮捕、屠杀,日日可见,故乡已无立足之地。伊作衡和一批东北学生来到北平。期间,他积极支持和参与爱国学生运动。

1937年7月7日“卢沟桥事件”爆发,祖国大好河山沦陷,百姓生活遭涂炭。为救亡图存,伊作衡于1938年秋毅然从辅仁大学休学,全心致力于抗日救国事业。他接受国民党地下抗日组织——“东北调査室”派遣,出任东北调查室哈尔滨分室主任,回到沦陷的东北地区从事反满抗日、光复东北的地下活动。

伊作衡回到东北,在锦州建立交通站,以《营口新报》锦州总支社社长的身份为掩护,从事反满抗日活动,主要任务是调查和收集哈尔滨、吉林、长春、沈阳等地日伪军事行动及物资调运情况,同时开展抗日救国宣传工作。

1939年12月,在天津英租界内的国民党机关被日本侵略者查抄。伊作衡收到火速撤到关内的紧急命令后,和主要人员分散后离开锦州。1940年5月,伊作衡在北平西山接关系时被特务跟踪。深夜,他刚回到住处,就被20多个日本宪兵包围逮捕。经疏通,7月的一天清晨,伊作衡被假释。9月,他接受国民党东北党务专员办事处辽宁省专员罗庆春的派遣,到日本留学,在东京以留学生的身份为掩护从事地下抗日工作,担任在日本的抗日团体总负责人。

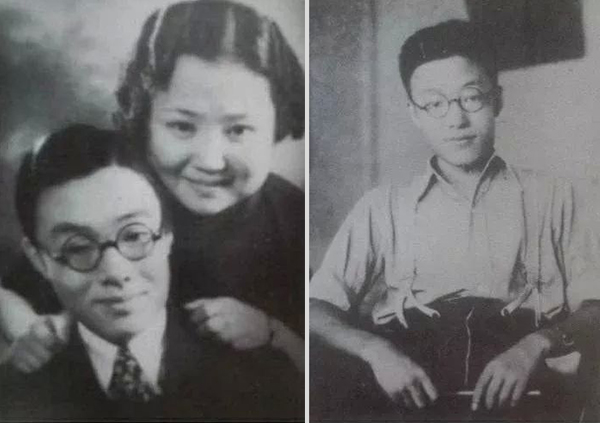

▲左图:1936年11月,伊作衡与罗淑兰在北平结婚时合影。右图:1940年8月,伊作衡在天津英租界义庆里隐蔽养伤时留影。

1941年太平洋战争爆发前,“东北调查室”、“东北党务办事处”合并为“东北现地动员委员会”,罗庆春为主要负责人。伊作衡从日本被召回,任命为“东北现地动员委员会”哈尔滨地区负责人及“宣抚委员会”龙江区负责人。他在齐齐哈尔利用父亲停业后的粮栈仓库,召集地下成员研究制订行动计划。伊作衡到各个县去做动员,南到四平,北到讷河、嫩江、克山、泰安(现依安),联络指导工作。在此期间,曾多次与共产党领导的抗日组织接触。

1941年12月15日,伊作衡被特务带走,关押在日本宪兵队。敌人为得到他的口供,对他施以各种酷刑,先是灌凉水、上大挂,后又把他推到冰天雪地的院子中逼他跑步。

1943年2月13日,伊作衡被伪齐齐哈尔高等法院以“叛国罪”判处死刑。他虽然自知将死,但仍是谈笑自如,写下一首诗赠给狱中难友:“浮生如一梦,无志空白头,杀身应取义,轻死赴国仇。”表现了他视死如归、宁死不屈的英雄气概。5月7日,伊作衡步入刑场,从容就义,年仅31岁。

1988年1月,伊作衡被齐齐哈尔市人民政府追认为“抗日爱国志士”。1995年,伊作衡的事迹与遗物在东北烈士纪念馆永久性陈列。2002年,黑龙江省人民政府拨专款,为伊作衡树立纪念碑,时任全国政协副主席、民革中央常务副主席周铁农为其题字:“反满抗日爱国志士伊作衡”。1982年3月29日,国民党中央批准,追授伊作衡为烈士。抗日烈士伊作衡的灵位正式安座于台北的“圆山忠烈祠”。伊作衡烈士成为海峡两岸共祭的抗日爱国志士。