李荣熙,字道敬,号华甫,生于1899年,广东台山筋坑良边村人。其父李圣福,清末秀才,治家严谨,在乡中颇有名望。早年在乡间执教,后赴加拿大山地杯埠谋生,育有二子四女,李荣熙居长。李荣熙秉性忠厚仁慈,勤奋好学,深得父母及亲属器重。在台山师范读书时,成绩常位居前茅。与同学相处好抱打不平,尤其爱护幼小同学。时值清末民初,土匪、盗贼猖獗。李荣熙每逢寒暑假回家,即邀集村中青少年男子练习武功,加强抗匪能力。他自己也因此练成了一副好体魄。

李荣熙素怀大志,常说“男儿生当斯世,当为国家社会效力,不能老死牗下”。1920年师范毕业即考入北京法政大学,毕业后继续在该校研究院攻读政治学,1926年毕业。当时正是国共合作推翻北洋军阀政府的大革命时期,国家急需军事人才,他得到国民政府要员李烈钧、石青阳赏识,被介绍赴日本士官学校学习,1928年毕业回国,从此进入军旅。初入国民革命军蒋光鼐部六十一师任上尉参谋,在二次北伐中屡立战功,擢升为少校。后又晋升为中校团副兼六十一师第九旅第三营营长。1930年该部改编为十九路军,李荣熙任六十一师一二二旅第六团第三营中校营长。

1932年1月28日,淞沪抗战爆发。李荣熙奉命率第三营由南京赴上海增援,驻守蕰藻浜。2月13日,日军大举进犯,李荣熙命令分兵左右夹击,亲率百骑居中,把敌人击退。战斗中,李荣熙冒着枪林弹雨直冲敌军阵地,大大鼓舞了全军士气。战至下午三时许,不幸头部中弹,右入左出,血如泉涌,壮烈殉国,时年仅33岁,是十九路军在“一·二八”淞沪抗战中牺牲的职务最高的军官。1933年4月,台山人民在县城西郊中山公园内(1958年8月1日改名为台山革命烈士陵园)正面第二级台阶右侧建立李荣熙烈士纪念碑。

李荣熙进入军旅后常年离家在外,但仍惦记家中大小事务,鼓励子女勤奋读书,延续良好家风。1932年1月19日,他在南京给远在家乡的三个儿女写下一封家书。

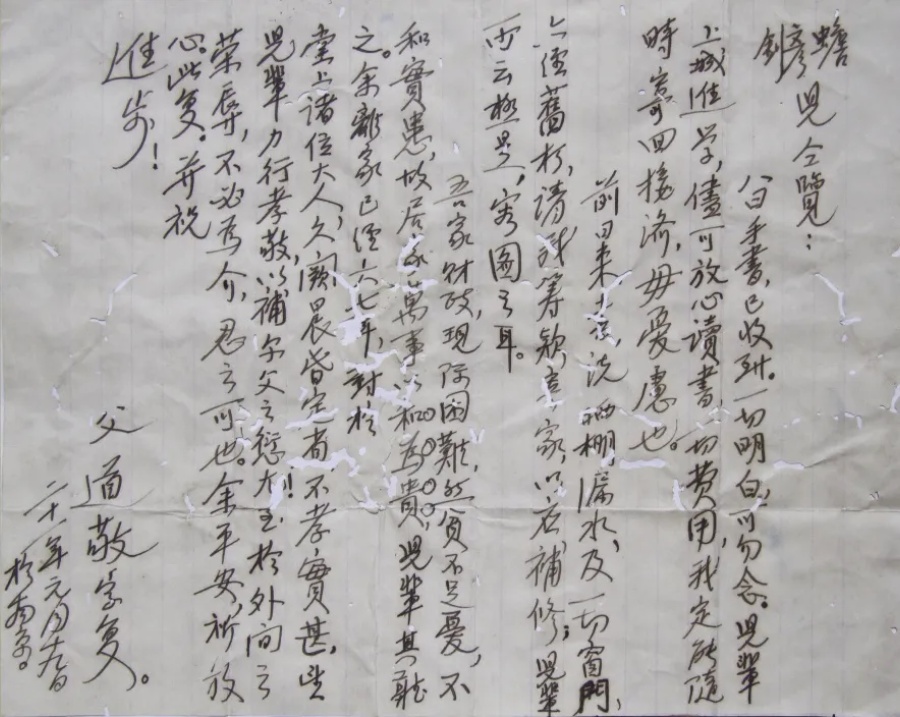

蟾彦钊儿仝览:八日手书,已收到。一切明白,可勿念。儿辈上城进学,尽可放心读书。一切费用,我定能随时寄回接济,毋忧虑也。前日来书,说晒棚漏水,及一切窗门,亦经旧朽,请我筹款寄家,以应补修;儿辈所云极是,容图之耳。吾家财政,现际困难,然贫不足忧,不和实患,故居家万事以和为贵,儿辈其听之。余离家已经六七年,对于堂上诸位大人,久阙晨昏定省,不孝实甚,望儿辈力行孝敬,以补尔父之愆尤!至于外间之荣辱,不必为介,忍之可也。余平安,祈放心。此复,并祝进步!父道敬字复 二十一年元月十九日于南京。

这是淞沪抗战前,李荣熙寄给其女儿月婵(蟾)和儿子仕彦、仕钊的最后一封亲笔书,书法流畅,铁骨铮铮。家书中谈及儿女进城读书的费用,请家人放心,他会随时寄回给他们。关于家人提及晒棚破烂漏水、门窗腐烂不堪,应寄钱回家修补的问题,他回信说当前经济困难,只能待以后想办法修理。他教育儿女,家境贫困不要紧,家庭不和才是治家一大祸患,儿辈居家要“万事以和为贵”。李荣熙离家从戎已有六七年之久,对于自己不能在堂前孝奉父母长辈甚为内疚,只寄望儿女要加倍奉孝,来弥补自己的罪过。他嘱咐家人不要太过介意社会上的荣辱,要以忍为上。家书中简短的200多字,见证了一位抗战英烈的家国情怀。

(作者:李柏达 单位:广东省台山市台城街道办侨联会)