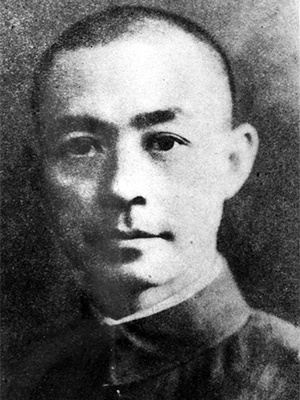

张自忠(1890—1940),字荩忱,1890年出生,山东临清人。1917年入冯玉祥部,历任营长、团长、旅长、师长等职。1931年后任第29军38师师长。1933年参加长城抗战,任喜峰口第29军前线总指挥,打退了日军,守住了阵地。抗日战争全面爆发后,先后任第59军军长、第33集团军总司令兼第5战区右翼兵团司令等职。1938年3月,日军进犯台儿庄,奉命率第59军急行军增援台儿庄作战,为整个战役胜利赢得了时间。1940年5月,中国军队与日军15万精锐部队在枣阳、襄阳、宜昌等地进行枣宜会战。他亲自率领部队与日军决战。在部队被敌层层包围的不利态势下,他身先士卒、冲锋在前、力战不退,与日军拼死搏杀,最后身中7弹牺牲。国民政府为张自忠举行国葬,追晋其为陆军上将。北京、天津、武汉等城市建有张自忠路,以示纪念。2009年被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

张自忠:力战而死,无愧国家,无愧民族

■王韵 杜汶纹

张自忠生前曾留下两封信,一封致自己的副将,一封致将士们,却没给家里留下只言片语……

1940年5月,侵华日军为控制长江水上交通线,调集15万精锐部队发起了攻占枣阳、襄阳、宜昌等地的枣宜会战。这是武汉会战后,日军对正面战场发动的规模最大的一次攻势作战。战前,张自忠亲自写信告谕官兵:“看最近之情况,敌人或要再来碰一下钉子。只要敌来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信,只要我等能本此决心,我们国家及我五千年历史之民族,决不至亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变。”

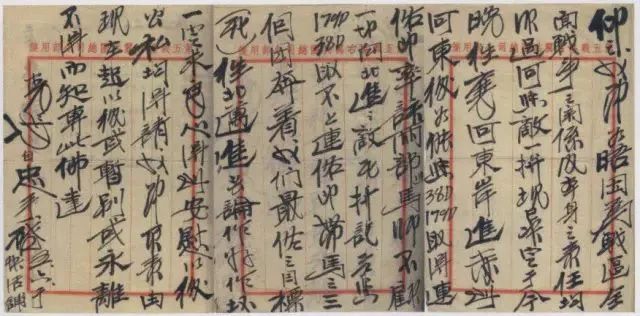

在枣宜会战前线,张自忠5月6日又给部下、第33集团军副总司令冯治安写下一封亲笔信:“仰之吾弟如晤:因为战区全面战争之关系及本身之责任,均须过河与敌一拼,现已决定于今晚往襄河东岸进发。到河东后,如能与38D[师]、179D[师]取得连[联]络,即率诸两部与马师,不顾一切,向北进之敌死拼。设若与179D[师]、38D[师]取不上连[联]络,即带马之三个团奔着我们最终之目标(死)往北迈进。无论作好作坏,一定求良心得到安慰。由现在起,以后或暂别或永离,不得而知。专此布达。兄张自忠手启 五、六于快活铺。”

这两封遗信,道出了张自忠杀敌报国的赤胆忠心,发自肺腑,字字千钧。

1940年5月16日,张自忠亲自率领部队与日军决战。日军以飞机和大炮轰击鄂北南瓜店,张自忠派自己的卫队前去增援。一颗炮弹突然在指挥所附近爆炸,弹片炸伤了张自忠的右肩,紧接着一颗流弹又击穿他的左臂,鲜血染红了军装。张自忠强撑着给第5战区司令部写下最后一份报告,并告诉副官:“我力战而死,自问对国家,对民族可告无愧。”

张自忠此时已两处负伤,正在包扎第二处伤时,敌弹又洞穿了他的前胸。他说:“我不行了。你们快走!”这时,有数名日本兵搜索而来,张自忠就势抓住敌枪,一跃而起,还未站稳,就被日军猛刺一刀。张自忠牺牲时身中7弹。

这位年仅49岁的抗日爱国将领的牺牲,令全国悲悼。5月23日,他的灵柩由10万民众护送,在宜昌上船、送到重庆,葬在北碚的梅花山。遗体转运途中,各地群众冒着被敌机侵袭的危险,自发前往迎送,表达对英烈的缅怀和敬仰。时任中共中央南方局书记周恩来称赞:“其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂。”

(资料来源:共青团中央、新华网、央视新闻、光明网等)