抗日战争时期,在广大的冀中平原,党领导的敌后抗日武装和人民群众曾用地道战的形式同日本侵略军展开了殊死的战斗。著名的冉庄地道战就发生在这里。提起冉庄地道战,人们就会想起抗日勇士张森林。

张森林,1909年出生在河北省清苑县冉庄一个富裕家庭。幼时父母为他请过私塾,又在本县阳城攻读到高小毕业,懂得不少人情世理。

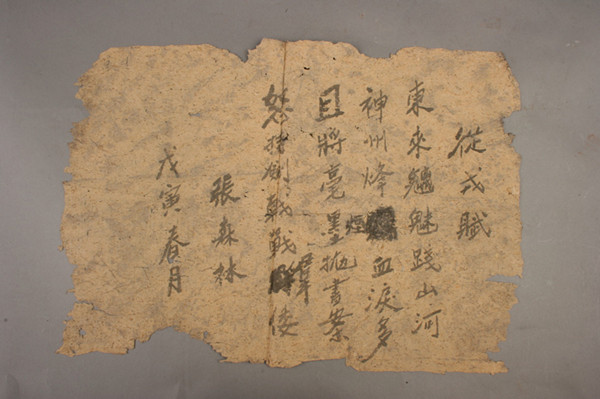

1937年,“七·七”卢沟桥事变爆发,日本侵略者开始了对华北大规模的进犯。张森林目睹日本侵略军践踏我大好河山的累累罪行,义愤填膺。党领导的八路军深入华北敌后,开辟抗日根据地,建立民主政权,张森林任清苑县冉庄抗日民主政权的秘书。1938年春天的一天,张森林目睹村中遭敌炮火袭击后的断壁残垣,面露哀伤和愤怒。在冉庄抗日村公所,他拿起羊毫笔,写就一首《从戎赋》:

东来魑魅践山河,神州烽烟血泪多。

且将毫墨抛书案,怒持剑戟战群倭。

1938年,冀中区委吸收张森林同志秘密加入中国共产党,成为冉庄第一名共产党员。接着,他又发展了几名同志加入共产党,建立起冉庄党支部,张森林任支部书记。

为秘密组织抗日活动,张森林在自己家的红薯窖下掏了一眼大深洞,在洞里放一个小木桌、一盏小油灯,在洞里召开会议,看文件,研究对敌政策。这个洞是冉庄地道的雏形和开端。此后,张森林号召冉庄的党员、干部、群众挖了很多这样的隐蔽洞,为后来形成30多华里的地道网,奠定了初步基础。

1940年,张森林调任区委书记,兼任清苑县大队政委。1942年5月,日军开始对我华北敌后根据地进行残酷的大“扫荡”。当时,张森林及干部们白天常藏在洞内看指示,写报告,计划工作,夜晚出来进行抗日活动。张森林任职期间,组织领导农、青、妇、工会及人民武装,展开了顽强的抗日斗争。为了躲避敌人抓捕,防止汉奸告密,张森林一直藏身于冉庄村民李永家水井下面的绝密地道里,后来冉庄人民称这眼水井为“李永井”。

1942年11月起,日伪军企图在冉庄修炮楼,挖封锁沟,形成从南到北的封锁线,破坏冉庄地道,打垮冉庄抗日武装。为抗击日伪军的封锁、“扫荡”,张森林带领党员和民兵,发动全村老少修筑能藏能打的地道,开展地道战,坚决粉碎敌人的“蚕食”和进攻。在张森林等人带领下,冉庄男女老少齐动员,先在村中心十字街打了一眼井,然后顺东、南、西、北四条街挖,在沟通原有隐蔽洞的基础上,完成了主要干线四五里长的地道。此外,他们又顺东西街方向延伸支线11条,全长约15公里。为了更有效地消灭敌人,全村重要的路口都修了工事、地堡、观察点、暗室及墙角枪眼,各工事都与地道相通,使村落战、地道战、地雷战有机地结合起来,形成了“地上地下一齐打”的战斗网。

不久,伪“绥靖军”十六团和一部分日军袭击冉庄。面对1000多名强敌和30多挺机枪、两门大炮,冉庄民兵充分发挥地道优势,将敌人放进村后再打。敌人只见地雷炸、子弹飞,不见一个人影。民兵越打越勇,敌人越打越怕,最终狼狈逃走。

经过不断改进,地道战由冉庄村内发展到村外,由本村发展到邻村,逐渐发展成了能藏身、能战斗,进退自如、四通八达,埋伏神兵千百万的地下长城,保存了抗日力量,有效地抵抗了日伪军一次又一次的“扫荡”和偷袭,在冀中平原上演出了一幕生动的抗击日伪军的地道战。

1943年农历三月初五夜间,张森林与县委宣传部朱信、区委宣传委员黄岳及保定两名爱国学生,在耿庄南场老乡家组织秘密抗日会议。会后,朱信连夜转移到李庄。由于汉奸告密,翌日凌晨,耿庄、义和庄、段庄3个炮楼的敌人将张森林和黄岳及保定两名爱国学生包围。危难时刻,张森林首先紧急掩护保定学生安全脱险,自己与黄岳留下来阻击敌人。经过长时间枪战,子弹几乎用尽,黄岳身负重伤,自饮枪弹牺牲。当张森林突围接近李庄时,脚部负重伤,他将枪支拆毁扔掉,带伤奔走,血染荒郊。

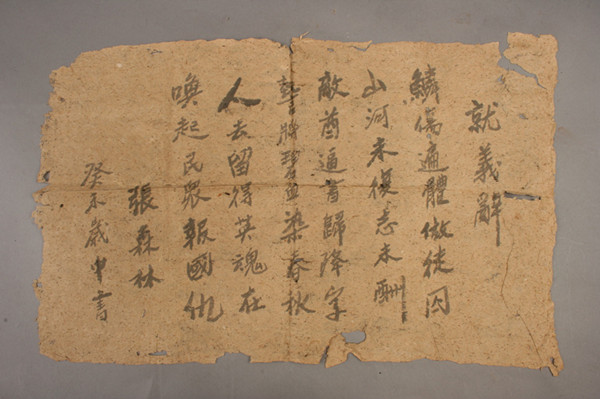

张森林被捕后,敌人把他押到耿庄炮楼,后连夜转押到段庄炮楼。日伪军对他软硬兼施,要他交出各村党员名单,画出冉庄地道的线路图。张森林斩钉截铁地回答:“宁死不当亡国奴!”“让我死可以,但我决不会说半句投降的话!”酷刑之下,敌人限期让他写下降书,张森林大义凛然,宁死不屈,体现出中华儿女不可辱的民族气节。张森林在段庄炮楼中队部受尽酷刑摧残,1943年农历三月初八被活埋在段庄村郊,慨然就义时年仅34岁。

张森林的遗体由高老白、高年、高志等村民连夜从段庄偷运回村,用清水洗净周身的血痕,从他的内衣袋中发现了诗稿《就义辞》:

鳞伤遍体做徒囚,山河未复志未酬。

敌酋逼书归降字,誓将碧血染春秋。

人去留得英魂在,唤起民众报国仇。

冉庄的人们都哭了,张森林的母亲抹了一把眼泪,劝慰乡亲们:“森林为抗日死了,值得!”张森林与世长辞,带走了冉庄人民无限的怀念,激起了人民对敌人的刻骨仇恨,张森林烈士的爱国主义精神将激励着后人永远向前。