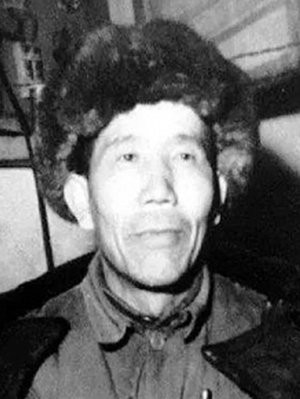

张初元(1913—1997),山西省宁武县旧堡村人,著名抗战英雄,晋绥边区五面旗帜之一,抗战时期“劳武结合”创始人。1941年,张初元光荣加入中国共产党。1943年春,在县人民武装部的指导下,张初元将村民组成12个变工组,组织民兵成立变工互助组,把劳力、武力结合起来,创建“劳武结合”的斗争模式,发展游击区的生产。平时就地生产,敌人来犯时奋起战斗,创造了“一手拿枪、一手拿锄”劳武结合的斗争形式,把全村组成一个常年“高防”的统一战斗群体。陕甘宁晋绥联防军司令员贺龙高度评价说:“有了‘劳武结合’这个好典型,抗日根据地的棋子就活了,棋子一活,抗日战争必定胜利。”

张初元:抗战时期“劳武结合”创始人

■山西晚报记者 孙佳森

“锄头,啦呀嘿;枪杆,咿呀嘿,咿呀呀咿呀呼嗨,劳武结合起来生产又打仗,宁武的张初元,咱们的好榜样……”抗战时期,晋西北流传这样一首秧歌。歌曲中提到的张初元,便是“劳武结合”的创始人。

“以战斗保卫生产,以生产促动战斗。敌人来了就打仗,敌人不来就生产。”至今,旧堡村里老一辈的人都会哼唱这首歌曲。

苦水里长大的人

1913年6月,张初元出生在山西省宁武县旧堡村一户贫苦农民家里。

放羊、放牛、打短工、下煤矿,内外动荡不安的年岁里,温饱成了农家人最大的问题,张初元受尽了伪政府的欺压和剥削,身上留下许多创伤。随着时间推移,他和其他农民一样,开始面临更大的危机——日军的侵袭。

1940年1月,宁武县抗日民主政府建立后,张初元积极参加农救会,随后担任了村武委会主任和抗日自卫队队长,带领群众进行对敌斗争。

参加农救会后,张初元白天向群众宣传抗日,晚上查岗放哨,参加秘密会议,甚至翻山越岭给八路军送粮食。村里的老一辈村民们回忆说,那时候,旧堡村经常会安置消息树,树一倒,村民们就知道有日本军要“扫荡”了。

1941年,抗日战争处于极为艰苦的阶段。由于日军实行军事、政治、经济、文化相结合的所谓“总体战”,在游击区实行“蚕食”政策,扎了据点,三天两头出动,对根据地轮番“扫荡”,进行烧、杀、抢、掠。根据地的面积一天天缩小,形势十分严峻。

村民们放下锄头对敌,肚子会挨饿;拿起锄头对着农田,又会受到袭击,日子总是过得提心吊胆。

“劳武结合”中大显身手

作为晋绥边区的大门,宁武县的战略地位十分重要。当时,晋绥边区树立的五面旗帜中,宁武就拥有两面,特等民兵英雄张初元是其中最鲜艳的一面。

根据毛泽东“把敌人挤出去”的指示,按照中共宁武县委“挤敌人”的具体部署,为对付日寇“三光”政策,张初元决定从整顿旧堡村民兵组织、武装保卫农业生产入手,开展积极对敌斗争。他说,政府号召“快收、快打、快藏”,若让敌人把粮食抢走,大家一年的心血就白费了。“就是在鬼子眼皮底下,咱们也得种上,绝不能荒掉一垧。”

1943年春天,日本兵经常来骚扰,大家无法种地。张初元将村里的民兵进行整顿,区下发了9颗手榴弹、1支冲锋枪。同时,他根据敌人只在拂晓出来突然袭击的规律,每天鸡一叫,就一面查哨,一面拾粪,注意敌人的动向。

一天,日本军队天刚亮就来了。张初元和民兵们见敌人出来,就派几人回村照顾百姓转移,剩下的民兵一起上了山。当几十个敌人牵着十多头牲畜大摇大摆走过来的时候,民兵们一齐向敌人开枪、扔手榴弹,狠狠地把敌人打了回去。

这一仗,提高了民兵在百姓中的威信,当天便有不少青壮年参加了民兵。这时,县上奖励了旧堡村两支步枪,大家劲头更足了。武装力量增强,可是谁往地里送粪种粮呢?变工互助组发挥了作用:生产和战斗两副担子一肩挑,民兵成为变工互助组,民兵掩护群众生产,群众帮助民兵种地,劳力武力相结合。大家按居住地远近、脾性合不合,自由组合成12个变工组,张初元当选为武装、生产大队长。

那时候,旧堡村仍有一些地主想“维持”利益剥削,并联系敌人,甚至在暗中偷偷行动。张初元发动与领导当地民众开展减租减息、回赎土地和反“维持”、反贪污斗争,整顿和扩充了民兵队伍。

在张初元的组织下,旧堡村组成了一个常年“高防”的统一战斗群体。不论春夏秋冬,每天天一亮,变工组就吃早饭下地,民兵就出去站岗放哨,林中村头上都有民兵瞭望。民兵一发现敌情,就发出警报,山下地里劳动的群众听到警报,立刻藏起牲口,一齐转移,避免敌人的糟害。

到了秋收的时候,全村男女老幼都动员起来,编成7个抢收小组,妇女、儿童只管收割庄稼,男人们一面往回背,一面用连枷打,每天随割、随打、随时埋藏起来,连夜把收过的地翻耕完,敌人几次来抢,没抢走一颗粮食。这一年,敌人出来骚扰了20多次,在民兵的打击下,每次都没能到达旧堡村边。收完粮食,村里宴请民兵,大家高兴地说:“要没有咱们的民兵,咱村可败下兴啦。”

一组数据表明,1943年之前,尚未实行“劳武结合”时,村中被敌人抢走50石粮食。1943年之后,劳武相结合,张初元带领民兵作战17次,粉碎了日伪军的袭扰“扫荡”,有效地保卫了抗日民主政权和春耕、夏收、秋收,全年被抢的粮食还不到两石。

村民们保住了粮食,生产情绪更加高涨,变工小组也更团结了。

民兵“劳武结合”的传统仍在传承

1944年,晋绥边区召开了第三届群英大会,张初元经宁武县劳动人民推选,出席了大会,并被评为全边区特等劳动英雄。他的“劳武结合”斗争经验在晋绥边区推广开来。

张初元的儿子张海全介绍说:当时,父亲提出的互相耕种、变工互助,那是一种暂时生活制度,可以有效地解决战斗和生产的矛盾。

群英会结束后,中共晋绥分局书记林枫同志号召:贯彻劳力与武力结合,拿锄头的农民要拿武器;同时武力与劳力也要结合,经常拿武器的也要拿起锄头来。晋绥边区第三届劳模大会后,劳武结合成为全边区人民的方向,在整个根据地形成了一面生产一面战斗的高潮。边区机关、部队的生产也被带动起来,积极响应号召,都做到了“劳力与武力结合起来”,“生产与战斗结合起来”。

张初元带领民兵,配合贺龙、关向应指挥的八路军35团,参加大小战斗40多次。陕甘宁晋绥联防军司令员贺龙高度评价说:“有了‘劳武结合’这个好典型,抗日根据地的棋子就活了,棋子一活,抗日战争必定胜利。”

新中国成立后,张初元先后在五寨县、岢岚县、忻县地区贫协会和宁武县担任党政主要领导,并当选为山西省政协委员。《抗战日报》《解放日报》先后发表文章、社论,介绍其英雄模范事迹,高度评价这一创举。1950年,张初元出席了全国群英会,参加了国庆观礼,受到毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等党和国家领导人的亲切接见和宴请。1960年5月,他出席了全国民兵第一次代表大会。1985年,他应邀进京,参加纪念抗战胜利40周年大会。

1984年离休后,71岁的张初元被县关心下一代工作委员会聘为老干部报告团团长、校外辅导员。他的言传身教,影响和教育着一代代人。时至今日,民兵“劳武结合”的传统仍在传承。