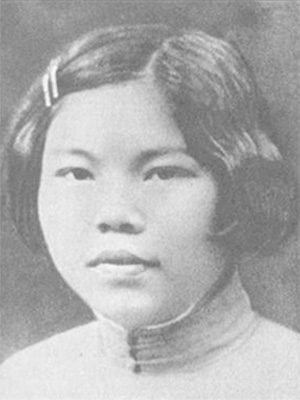

陈若克,祖籍广东顺德,1919年生于上海。父亲是报馆的小职员,母亲是家庭妇女。8岁起,她曾上过一年半的小学。后父亲病故,家中失去了生活来源,便和母亲一同到工厂做工,这时她才11岁,弟弟卖报以补贴家用。在以后7年的时间内,她先后在橡胶厂、纱厂、毛巾厂、机器织袜厂做过苦工。繁重的体力劳动和非人的折磨,使少年时期的陈若克患上肺病、胃病、贫血等多种疾病,但艰苦的生活环境也锻炼了她钢铁般的意志和顽强抗争的革命精神。在工厂,陈若克边做工边坚持自学。经过不懈的努力,后来达到了初中文化程度,而且在政治、理论、哲学等方面接受能力和理解能力都很强,这在同时代的年轻人中是不多见的。

陈若克从16岁起便参加了工人运动,觉悟高、斗争性强。在工厂里,她积极参加工人夜校及“国难教育社”活动,并积极组织工人进行反压迫、反饥饿的斗争,而且还组织工人群众积极参加支援抗战等活动。1936年8月,17岁的陈若克在党旗下宣誓,加入了中国共产党。她激动地说:“从现在起,我的思想,我的身体,连每根头发都应该是属于无产阶级的!”入党后,她一边做工,一边积极参加地下党的活动,并担任了党支部书记。

1937年,上海“八一三”抗战爆发,党派陈若克去武汉工作,因接头关系有误与党组织失去了联系。这时,她决定北上延安,寻找党组织。当她千辛万苦到达山西时,正值临汾战事,延安未去成。回到武汉后,因所谓“共党嫌疑”及“违反厂规、参加抗战活动”嫌疑被厂方开除,暂时逗留在华北。过了不久,她决定再次去延安。

当陈若克和一部分进步青年走到山西时,正赶上华北军政干部学校招生。那天面试招生的正好是校长朱瑞,朱瑞的音容笑貌给陈若克留下了美好的印象。在学校,朱瑞亲自授课,给学生讲游击战争和统一战线等军事理论,他的课深受学员们的欢迎,陈若克对满腹经纶、才华横溢、出口成章的朱瑞很是佩服。这时,她与党组织失去联系已经3个多月了,因无人证明,未能恢复在上海从事地下工作时期的党龄,这是她痛心难忘的事。为此,她曾多方寻找以前的证明未果。不得已,陈若克只得重新入党。3个月后学员们毕业,陈若克留在华北军政干部学校负责党支部的青委及民先工作。

1938年8月,陈若克与朱瑞结为革命伴侣。共同的志向,使夫妻二人携手并肩战斗在华北和山东的抗日前线,工作十分出色。此后,中央派朱瑞到沂蒙山区组建八路军第一纵队并任命他为政委,以后又兼任中共中央山东军政委员会书记和中共山东分局书记,统一领导山东党政军各项工作。陈若克随丈夫一起来到沂蒙山区,开展革命工作。

1939年6月起,陈若克先后任山东分局妇女委员、山东省妇女救国联合会常委、山东分局组织部科长等职。陈若克对工作积极、热心、负责,而且具有坚韧不拔的毅力。她在担任山东纵队直属工作科科长时,尽管对这方面工作很陌生,但她认真负责,肯钻研,工作开展得有声有色。她身患多种疾病,身体很虚弱,在艰难困苦和疾病折磨的情况下,她常引用“新女性”中“除死无大难,做工不再穷”这两句话勉励自己。1940年秋,山东省各界联合大会开幕时,她被选为临时参议会的驻会议员。她从事妇委工作时,深入基层调查研究,发动中老年妇女参加抗日救国会;发动青年妇女成立青妇队、识字班和姐妹剧团,演出街头剧、小话剧、歌舞等,进行反对买卖婚姻、反对虐待妇女的宣传;编写《山东妇女》刊物、《妇女手册》和识字课本,工作取得可喜成绩,圆满完成了上级领导交办的任务。

陈若克的党性很强,积极参加党的会议。除此之外,她还爱看党的文件和党报,特别是社论。她的党费总是提前交。她领三块钱的津贴,有时要交一块,每次总要比别人交得多。她对党分配的工作十分认真,一丝不苟。对同志忠诚、热心、坦白、负责,能够帮助的一定尽力帮助。有意见就说明,有时对同志的批评表现过急,但决不虚与委蛇。在沂蒙山区,人们对陈若克记忆最为深刻的是,她是一个非常干练、注重仪表的女性。在山东分局,谁都知道她喜欢穿列宁装,腰间系着朱瑞送的皮带,并别着个小手枪。

1941年,是抗日战争最艰苦的时期。11月7日,数万日本侵略军大举“扫荡”沂蒙山区,我地方部队为避开日伪军的合围,自沂南县大崮山向后撤退。陈若克所在的部队要立即转移,这时她已有八个月的身孕。当时陈若克住在被称为“沂蒙母亲”的王换于家中,王换于看到陈若克身子笨重,就劝她留下来便于隐蔽。陈若克谢绝了,说道:“我是个领导干部,要是为了个人安全躲起来,怎么号召同胞们去抗战?”陈若克执意与部队一起转移,王换于只好把自己的大襟褂子和儿媳张淑贞的盖头布给她穿上戴上,把她化装成农家妇女并送出了村庄。当部队主力跳出包围圈后,王换于就是不见陈若克的身影,她和大家都在担心,陈若克能闯出敌人包围圈吗?她会在哪儿隐蔽呢?

陈若克等人转移和突围时遇到的对手过于强大,所以,他们的处境异常危险。陈若克和一部分人最初是隐蔽在大崮山上的一个山洞里。这座山地势险峻,四周多是悬崖峭壁,易守难攻。日军看到这种地形,猜测到这座山上可能藏有我武装力量,就用飞机、大炮对山顶进行猛烈轰炸。敌人的每一次轰炸对陈若克腹中的胎儿都是一次极大的刺激,她明显感觉腹中胎儿的躁动,剧痛阵阵,担心要早产,孩子可能要在最不该出生的时候出生。她与朱瑞(时任山东分局书记)结婚3年多,1940年底他们的第一个孩子出生时,正值鬼子“扫荡”,孩子因患重病无法医治而死去。当时,21岁的陈若克心如刀绞,泪流不止。朱瑞强忍悲痛,劝她说:“整个民族都在苦难中,孩子的性命算不了什么的。”陈若克忍住悲痛,继续忘我地工作。这次,又赶上鬼子大“扫荡”,形势更加恶劣。山顶很冷,陈若克罩着盖头布,穿着深色土布褂子,内穿一件米色毛衣,下身穿一条浅色长裤,齐肩长发敞开。

11月7日夜里11时许,一股日军从山后架着云梯摸上来,部队决定突围。分局机关的家属分成两路,陈若克由警卫员搀着往北撤退。由于阵痛加剧,她的行动越来越慢,渐渐与突围的队伍失去联系。第二天拂晓时,她终于撑不住了,让警卫员赶紧到附近村里找个老大娘。警卫员还没有回来,陈若克已生下孩子。她脱下大褂子,把这个不幸的女儿包起来。结果,孩子的哭声引来一队端着刺刀的日军。日军士兵拥上来,陈若克下意识地掏枪,可是,手枪被别的同志带走了。她怒目圆睁,徒手与日军鬼子拼命。日军用枪托将她砸昏过去,她落到了敌人手里。日军不知陈若克何许人也,只觉得这个女人不简单。给她吃的她不要;问她什么她不说。他们觉得这个女人有来头,把她的手脚用铁丝捆住,关在一间小屋里。一天一夜,陈若克滴水未沾。

这时,沂水城的日军打来电话,让小队长把陈若克母女押往宪兵司令部。马夫把陈若克横放在马背上,把她的手脚用绳拴在马鞍上,婴儿装进一条马料袋子,孩子被马草扎得拼命哭喊。就这样,母女俩颠簸了一百多里。陈若克的心都碎了,那是她的孩子啊。孩子有什么罪?刚出生却要忍受这种虐待?陈若克强忍着不在日本人面前掉一滴眼泪。

敌人把陈若克送到沂水县城,抬进日本宪兵司令部。被捕后,因她“十分无礼”,一开始便遭受到敌人的严刑拷打。

“你是哪里人?”“听我是哪里就是哪里!”

“你的丈夫是谁?”“我丈夫是抗战的!”

“你呢?”“我也是抗战的!”

陈若克接着说:“问什么?快点枪毙好了!”“枪毙?还得赔一颗子弹哩。”敌人奸笑着说。

“那就刀砍!”“刀砍?还得用力气哩。”

“随你们的便!”此后,陈若克默不作声。气急败坏的敌人得不到一点有价值的情报!

日军被陈若克的傲气激得暴跳起来,红彤彤的烙铁落在陈若克的胸部、脸部。她一声不吭,直到昏死过去。日本人想用暴力摧毁中国女八路的意志,他们失败了。陈若克被抬进牢房,她虽然昏迷着,但她患有膈肌痉挛而胃部产生的特有的气呃惊动了杨以淑。1940年8月,陈若克小产时,杨以淑曾经为她做过特护。杨以淑从押禁的屋里跑了出来,看到陈若克穿着浅色毛衣和浅色裤子,杨以淑心里就咯噔一下:完了!因为“扫荡”一开始,女八路们都换上破旧的衣裳,在这种环境里,普通老百姓哪有穿毛衣的呢?这不好掩盖身份呀!再看陈若克,紧闭着眼睛,脑袋上包着厚厚的纱布被血浸透了,看起来伤得很重。杨以淑忍不住哭了。陈若克睁开眼睛,认出是杨以淑,她艰难地吐出一句话:“哭什么?我们既是中国人,中国人就有中国人的苦痛。哭有什么用处!”之后,就闭上眼睛。

杨以淑看到陈若克旁边包着个婴儿,婴儿干涩地哭着,她很是心痛。当天杨以淑到走廊里放风时,一个叫于谦的年轻八路军也出来放风。俩人对着炉子烤手,于谦悄悄说:“哎,咱想办法把她的孩子救出来吧。”“行啊,可咱怎么救法呢?”杨以淑的话还没说完就来人了,俩人各自散了。

敌人见硬的不行,就换了一种方法来对付陈若克。他们看到陈若克没有奶水,就把一瓶牛奶送到牢里来。“我们已经知道你是八路,你很坚强。可你同时也是孩子的母亲,难道你一点都不疼爱你的孩子吗?”日本翻译官按照日本人的意思说服陈若克。孩子饿得几乎哭不出声,干瘪的小嘴一张一合地翕动着,眼神绝望地望着母亲。陈若克的心都揉碎了,却绝不为日本人的假慈悲所动。她把日本人送来的牛奶摔在地下,说:“要杀就杀,要砍就砍!少来这一套!”汉奸们私下里悄悄议论:“这个带小孩的女八路审了几天就闹了几天,一点也不怕,还喊口号、唱歌哩,真有种!”

陈若克一意绝食,杨以淑难过极了,她真想劝陈若克给孩子吃一口吧!可是陈若克决定了的事,她是不会改变的。

过了两天,敌人借口替陈若克“治病”,把她抬走了。寒风凄凄,天昏地暗。敌人把被折磨得昏死过去的陈若克用门板抬往刑场,要处决她。刑场上,抱在怀里的孩子无力的哭声唤醒了陈若克,她挣扎着站起来,伸出流血的手,对孩子说:“孩子,你来到这世上,没有吃妈妈一口奶,现在就要和妈妈一起离开这个世界了,你就吸一口妈妈的血吧!不是妈妈狠心,为了天下所有的母亲和女儿,妈妈只能作出这样的选择……”说着,她把手上的鲜血滴进孩子的嘴里……

陈若克在临刑前,紧紧抱着自己的孩子。有个老百姓想帮她抚养孩子,她至死不放。在陈若克看来,整个民族都在苦难中,孩子的性命算不了什么,索性拼上一块血肉,好让日本人知道中华民族是不可战胜的!这时,残忍的敌人向她举起了刺刀,在她和孩子身上连捅27刀,年仅22岁的陈若克和出生不足20天的孩子一起壮烈牺牲。

这个个性极强,有理想、有志向,深爱着丈夫、孩子的中国八路军女战士,用她年仅22岁的生命和鲜血,让日寇知道了——中华民族是不可战胜的!就像她的爱人朱瑞所说:“连一个被俘待死的女囚都制服不了,怎么能制服中国呢!”

静静的沂水河,永远铭记着母子二人英勇就义的壮举。12月中旬,敌工部门和当地群众冒着生命危险,将陈若克母女的遗体运到沂南县东辛庄安葬。1953年迁至孟良崮烈士陵园。

陈若克牺牲后,她的丈夫朱瑞闻讯悲痛不已。送葬那天,朱瑞赶到现场,一定要最后看一眼自己的爱妻和女儿。可陈若克的“干娘”王换于死死抱着他,说什么也不让他开棺,怕他看见妻女那四肢不全、面目全非的遗体会更加难过。朱瑞,这位指挥千军万马镇定自若的我军高级将领,此时号啕大哭,痛不欲生!那国仇家恨,令天地失色,日月无光!

事后,朱瑞在《悼陈若克同志》一文中沉痛地写道:“她死得太早,是革命的损失!妇女的损失!也是我的损失!因为我们是衷心相爱的夫妻和战友啊!但她的死又是党的光荣!妇女的光荣!也是我的光荣!”“我们纪念若克同志及一切死难者最好的办法,就是掩埋好他们的尸体,擦干自己身上的血迹,继续战斗!”“让中华民族的一切儿女,永远不要忘记被压迫民族的深仇大恨而坚决地奋斗下去吧!我们前人的鲜血已经为我们凝聚了壮绝千古的八个大字——中华民族解放万岁!”

为永远铭记抗日英烈的不朽功勋、大力弘扬爱国主义精神、凝聚实现中华民族伟大复兴的精神力量,陈若克被民政部列入第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录。