正明法 严奖惩

——从《练兵实纪》看戚继光治兵思想

■路灵玉

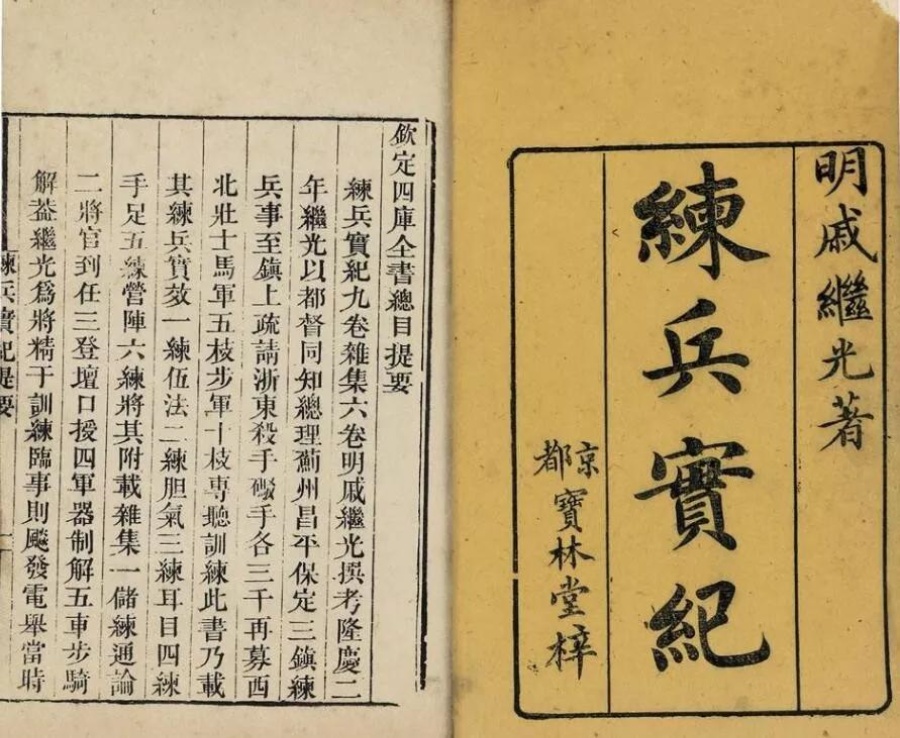

“南倭北虏”是几乎贯穿明朝始终的两大边患问题。明嘉靖年间,北方蒙古各部落逐渐统一,实力大增,不断滋扰蓟门、辽东一带,给明廷的北部边防和京畿防务带来极大压力;而东南沿海的倭乱,在戚继光所建“戚家军”的励精图治下渐趋平息。于是,隆庆元年(1567年),明廷诏令治军有方、战功卓著的戚继光北上蓟镇(今天津蓟州),加强长城沿线要地的北部边防。戚继光立足北上御敌作战现实需要,总结蓟镇练兵实践经验,将下发用于指导将士训练的具体条款编集成书,是为《练兵实纪》。

这本书,生动体现了戚继光的治兵思想。他开篇明义,首先提出练兵目标:“欲成完完节制之师”。

所谓“完完”,意为完备完整而无缺。而“节制”,“譬如竹之有节,节节而制之,故竹虽虚,抽数丈之笋而直立不屈;故军士虽众,统百万之夫如一人”。竹虽中空却直立挺拔,虽有数丈之高却节节相制,整齐有度。“完完节制之师”就是指一支组织完备、纪律严明、令行禁止且万众一心的威武之师。怎样才能建成一支“节制之师”?戚继光给出的答案是:依法治军。具体措施又可以分为“正明法”和“严奖惩”两大部分。

戚继光到任之初,蓟镇的防务状况并不理想。他面对的是一支将不任战、军纪废弛的边防军队。面对严峻现状,戚继光首先做的是完备法令细则,让士兵有法可依。从《练兵实纪》可以看到,戚继光对于军队管理的各个方面,如士兵起居作息、午休安排、器械管理等都制定了详尽规定和便于操作的量化标准。

考虑到基层士兵文化程度不高,戚继光在编纂该书时选择了通俗易懂的语言风格,大量引用民间谚语俚语和传说事例,方便士兵理解记忆。为了能尽快将条令推广下沉至基层士兵,戚继光根据部队建制,采取了节节传递、层层传诵教习的办法,“每队一册,每一旗择一识字人诵训讲解,全队口念心记”。

▲明代名将戚继光在任蓟镇(今天津蓟州)总兵期间,对长城进行了大规模的修缮和扩建。图为蓟州黄崖关长城前的戚继光雕像。 资料图片

在整肃军纪过程中,戚继光还运用仪式化手段构建军事法令的权威。据书中记载,在惩治违规士兵时,将领要把令书供于桌子或挂在墙上,以示令书之威严,还要对犯错士兵讲明违反法令的具体条目和对应的惩治措施,从而将军规律令的庄严神圣具象化为可感知的仪式场景。

“军政不肃,法律不严,遇敌则退,谁肯以父母妻子之身,而蹈必死之地?”唯有严明军纪,使士兵畏纪甚于畏敌,士兵才能克服贪生怕死、趋利避害的人性弱点,从而在战场上令行禁止、舍生忘死。严肃军纪,是保障军队战斗力的基础。该书《实纪·练胆气篇》“申军纪”条中就强调,对于恃强凌弱、忿争无礼、伤农田、损兵器、奸淫盗窃、泄密投敌等严重违纪的恶行,皆要严惩不贷、军法示众。

“凡赏罚,军中要柄”,戚继光重视赏罚的公正,认为“乌合之众,上下不亲,非有赏罚,孙、吴不能以为将”,要做到“赏之以众情所喜,罚之以众情所恶”。在施行赏罚时,“如该赏者,即与将领有不共戴天之恨,亦要录赏”“如犯军令,便是亲子侄,亦要依法施行”,务求公正。为了奖惩功过时有据可依,戚继光还令每千总设一功过簿,将所有善举恶行记录在册,每积累一个季度调簿查阅一次,按条例实施赏罚。赏一人以振奋千万人,罚一人也会警醒千万人,如此才能借助赏罚使部队上下团结一心、众志成城。

在整肃军纪、公正赏罚外,戚继光还注重把握法理与人性的平衡,做到宽严相济。比如书中提到,对于初犯小错的士兵,可以酌情宽宥,再犯才会记簿,第三次犯错时才会受罚。戚继光在强调严明法纪的同时又能做到体谅下情,不以严刑峻法苛责士兵,认为“主将常察士卒饥饱、劳逸、强弱、勇怯、材技、动静之情,使之依如父母”。

作为中国古代军事史上兼具卓越实战功绩与系统理论建树的军事家,戚继光对于练兵有着超越时代的理性认知。虽有着组建“戚家军”、蓟镇练兵这样极为成功的治军经验,但他仍在奏疏中坦诚,往昔练兵,“幸收节制,虽云转弱为强,实是因人成事”。他深刻认识到,想要组建一支令行禁止的节制之军,仅靠主将“以人治军”是无法长久维持的,只有“依法治军”才能将练兵的成果长久延续下来。虽然《练兵实纪》中“依法治军”的含义更多是指依照法令规定惩治犯错士兵,与如今系统成熟的“依法治军”理论相比要单薄得多,但是我们依然可以从书中看到戚继光对于“依法治军”的努力和尝试。

读兵法当与古人神交智契,字句间千年兵道回响。戚继光严明纲纪的治兵方略穿越时空,与新时代依法治军的强军之路形成历史共鸣,值得我们从中汲取智慧和启示。