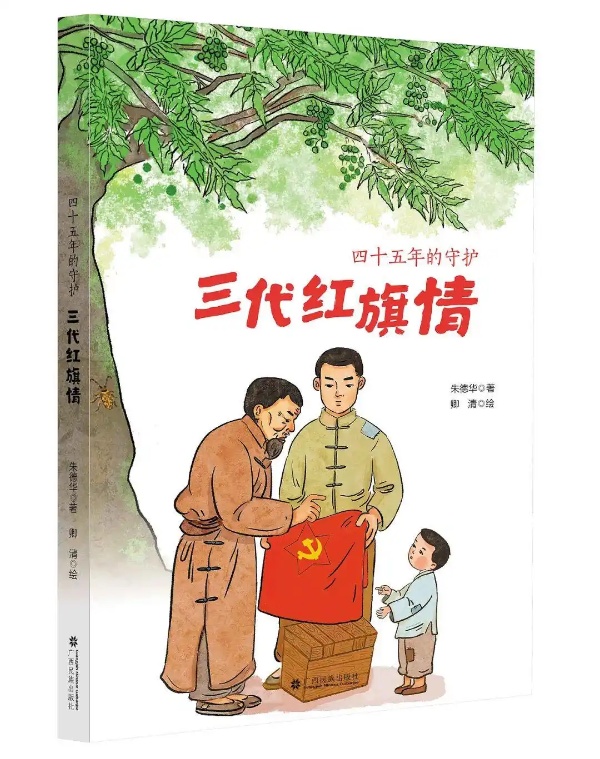

▲《四十五年的守护:三代红旗情》,朱德华著,广西民族出版社2024年9月第一版,30.00元

革命认知的儿童情感机制

■曾攀

20世纪中国革命的认知及认同,是一个多维度与多元化的复杂过程,在曲折演变中形成了外部的发展逻辑,也构建了内在的情感机制。其与近现代以来的中国文学呈现出互为映射与互为阐释的关系。及至当下,文学尤其小说的革命叙事,依旧以红色叙事和主题写作的宏大身影,呈示关乎社会政治及其意识形态的认知,构建面向当下及未来的丰富形态。朱德华的儿童小说《四十五年的守护:三代红旗情》是一部根据真实历史事件改编的作品,建基于现实历史的事件之上,讲述了广西灌阳县枫树脚村村民冒着生命危险,保存并保护了湘江战役中的一面红军军旗的故事。最值得关注的是其中设定的儿童视角,为中国革命的当代传承,提供了新颖性的理念与理想化的价值。

《四十五年的守护:三代红旗情》横跨现当代中国的近半个世纪的代际传承,黄光文的儿童视角与湘江战役历史的交互叙事,涉及到祖孙三代人的命运蜕变和精神升华。应该指出的是,这其中并非笼统视之而是分疏明晰的,细读小说会发现这三代人的传承方式多有不同,代表了革命传统从20世纪过渡到21世纪的演变方式的差异:首先是第一代以黄光文的爷爷奶奶等为代表,他们在广西灌阳等地直接目睹并参与了20世纪30年代打响的湘江战役,对红军革命耳濡目染并且身先士卒,营救红军战士,保存革命力量,为了现代中国的革命胜利奉献自我乃至献出生命,他们是革命丰碑的一部分;第二代以黄光文的阿爸荣清叔为代表,他们仍是革命主要的经验主体,居于战争后方并保护了红军战士,他们作为承前启后的重要部分,能够清楚地认识到革命成果的来之不易,而且也更为主动地将其中的精神进行传导,他们身上留存着强烈的革命印记,与红军建立了无法割舍的血肉关联;再者是第三代的红旗情,当时的黄光文才6岁,一方面他们对湘江战役及红军战士留持着一种孩童般的天真认知,另一方面则代表着小说最重要的叙述角度,以新的认知和传承,构造出某种价值传续与再生的意味。儿童一代具有开放性和流动性,既代表着革命传统既有的基因和源流,与此同时又是敞开的与面向未来的,其与生俱来的天真烂漫之性情伦理,奠定了小说所要表述的中国革命激荡出来的乐观向上基调,同时孕育着可再生的与可塑造的火种和因子。

小说的一个不可忽视的重要层面,在于叙写湘江战役中红军与人民交互生成的天然的情感结构,也就是不同的革命主体之间的交融与相汇,构造了情感的共鸣与信念的共存,这决定了革命共同体在多大程度上能够形成;不仅如此,小说还通过三代人传递对于红军与革命的情谊,在半个世纪的长时段中经由更深层的精神肌理,令一种内在的联系得以遥相呼应,并且在不同的社会境况与当代现实中形成无有阻隔的革命基因。

这就不得不提到,小说非常巧妙地在故事叙述中融入的儿童身份认知及其主体意识。如果细分小说中的三代人,其实每一代人都阐述了其内在的从儿童到成人的转变情状,这也是小说精心结构的所谓有“有意味的形式”,通过对红军和红旗的保卫,从一种形而下的对于革命战争现场的支援,到形而上的涉及观念和价值认同的传承,由此传递了“红旗情”之所以能够绵延三代的内在的情感流动。

在这其中,儿童视角是传承的终端主体,他们在历史的硝烟弥漫中,逐渐形塑成了特定的主体精神情结,同时又指向着关乎现实与未来的文化传序。

之所以通过儿童视角来进入革命历史,并且从历史中走出来行至当下与远方,这其中值得关注的地方在于其非常显明的未完成性与创生性,但更重要的源于儿童本身在革命进程中生成的观照历史和现实的视阈,从而创造出持守中国革命并生长家国情思的内外理路。在朱德华的小说中,正因儿童本身的纯粹感及其理想性,使得美的本身形成了教育的形态,并且构筑了对于革命乃至整体性的国族认知,这是当代价值形态生成的重要装置——那种对于崇高理想的追慕、现实善恶的辨认,以及自我价值的求索,包括在这其中所构成的对于美与丑、生与死、高与下,及其背后更为重要的关于高尚道德与神圣伦理的认同。

可以说,从《四十五年的守护:三代红旗情》可以见出儿童美学的一种构型方式,以及经由革命传统生成当代价值:一方面通过有序的代际传承,将纯粹而高洁的革命情感合法化与合理化;另一方面三代人所指示的传统、现在与将来三重视角,以及在成人叙述与儿童观念的交织中,在不同价值的碰撞以及多元理解的融汇里,使得所谓的“儿童”真正形成了内在的声部,因为正是通过不断辨认和识别的过程,儿童才会真正听见自我的声音,形成自己的理念。

在小说中,儿童本身的心性悬置,使得其必须通过叙述者的营造才得以形成,如此容易产生一种假象的视角;但叙事者很巧妙地拆解了其中言说的危机,并且在实质意义上为“三代”中的最代表未知和未来的“儿童”,打造其难能可贵的精神空间和意义情态。

总而言之,红旗是战火硝烟中红军战士们的信仰,作者紧紧抓住这个关键物象——其同时也是中国革命的象征,并以孩童黄光文的视角串联三代人的家国情结,编织起代际传承中的革命认知,述及他们内在的情感共鸣并诉诸革命共同体之间的共有信念,最终经由儿童叙事中营造的美学形态,重铸革命传统之当代价值的有效性与可能性。