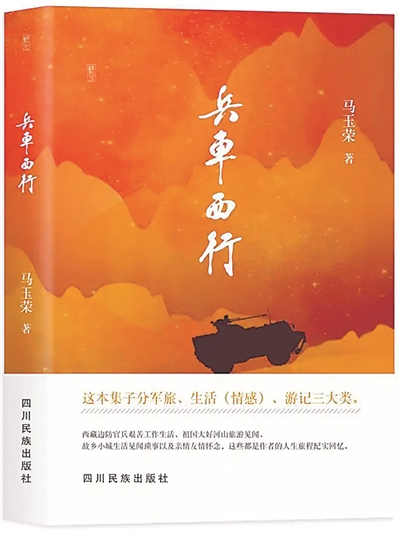

情满军旅人生路

■余懋勋

《兵车西行》是军旅作家马玉荣创作的散文集,全书分为“军旅篇”“情感篇”“游记篇”三辑。品读这些温暖且充满正能量的文字,读者很容易被一个“情”字所感染、所打动,使心灵产生共鸣。作者写他走访了解的人物故事,写他亲身经历的人生片段,写他自己内心的真实感受,写得情真意切,读后让人感动。

马玉荣曾做过多年的新闻工作,在西藏军区工作了28个春秋。丰富的生活阅历,使他积累了大量的写作素材。他深知其中的每一段经历都赋予他特殊的人生意义。正如他在文中叙述:“每位新闻工作者走在采访他人的路上时,其实就是在书写自己的人生。”

“军旅篇”收录39篇散文。作者根据采访到的素材,或者自身经历,以真人真事为基础,抒发自己的真实感受,表达他对战友的深厚情谊。在《“钢铁”是这样炼成的》一篇中,作者讲述了某部二班被国防部授予“西藏高原钢铁运输班”荣誉称号的故事。文中,他描写了班长周建荣等英雄人物和官兵在雪域高原冒着生命危险执行探路、运输任务,再现了这个战斗集体的光辉历程,讴歌他们为西藏边防建设作出的贡献。

在马玉荣的笔下,有许多感人的小故事。这些故事从不同侧面展示了西藏边防军人用青春乃至生命,履行使命、践行忠诚的壮举。

《雪域兵车行》一文中讲到,有一次,某部二班在执行运输任务途中,忽然遇到泥石流冲坏公路,载重车无法通过。班长立即召集大家,把20多吨物资卸下来,将空车一辆一辆开过去后,再将物资背过去装车。在内地平原地区,这或许并不艰难,但在海拔4300多米的高原上,即使一个人空手行走,也会产生巨大的体力消耗。他们完成这一任务,需要非凡的勇气和毅力。《“牦牛”兵》里的仓库战士,“左右手各夹着一百斤重的大米行走如飞,脚步生风,力大如牛”。在运输高峰季节,他们起早摸黑,日装卸量每人可达20多吨。

在作者书写军旅人生的篇章中,很容易找到“当兵为什么?当兵干什么?”的答案。“西藏的山是那样高,千峰入云。西藏的路是那样险,悬挂云端”。这片国土神圣不可侵犯。高原上那或青黑或褐黄的山岩,也成为边防军人生命的底色。

“情感篇”中的24篇散文,作者笔下的情感故事,很大程度上也是生命的体验。

《我的父亲》开篇即写道:“对于父亲,我以前从未写过他一个字。想来,心里觉得亏欠,内疚”“其实,最重要的是不想提及那些陈年旧事,害怕勾起更多的伤心回忆”。88岁高龄的父亲因一次意外发生骨折,从此卧床不起直至逝世。在作者的记忆中,父亲是一个勤劳善良的人,为养活一家6口人,他作出了很大的贡献,也吃过不少苦头。“大哥因病早逝,他悲伤地坐在木椅上,低着头,双脚在不停颤动,身子不停抽搐……我始终忘不掉老父亲的哭声,那是我第一次看到他如此伤心与悲痛。”父亲对儿子的爱,对家人的爱,作者牢记在心,永远不会忘记。

《往事难追回》《喊一声:我的海鸥》《中坝子,难忘的念想》《清明,我来看你》是作者怀念亡妻的文字。马玉荣的妻子多年在丝绸厂上班,工作繁忙、辛苦劳累,依然在怀孕8个月时到西藏探亲。马玉荣与妻子感情深厚,却不得不长期过着“相见时难别亦难”的日子。直到马玉荣2009年从部队转业,夫妻俩才正式告别了两地分居的生活。可好景不长,其妻在2019年突然病逝。对马玉荣来说,这是一个难以承受的打击。在文中,作者写道:“我想不再让她忧伤与挂念,希望她安睡千年不醒。以后,我不想再用文字打扰她。”追忆往事,作者忍不住抒写心声:“我才爱你30年,至少还欠你30年”“活着的人呀,何时再不忧伤”……

作者十分善于运用小物件来作为叙事线索,抒发自己的内心感受。作者幼时,家中有个小铜罐,是外婆送给母亲的,可盛两斤左右食物。散文《母亲的小铜罐饭》中,这个陪伴作者四兄妹一起成长的小铜罐成为作者对母亲养育之恩无限感念的寄托。“那个时候,生活虽过得非常清苦,一家人的亲情,被母亲像捏铜罐饭团一样紧紧地捏在一起。”作者反复叙述母亲用小铜罐来盛米饭,一家人共同分享的场景。年代有些久远的小铜罐,凝聚着母亲对儿女们的疼爱,与一家人平淡却温暖的亲情。

《兵车西行》第三辑是“游记篇”。在这一部分,作者徜徉于自然风光中,用文字记录自己的足迹,追寻逝去的历史,抒发对祖国的热爱。

马玉荣很喜欢古城古镇。或许是因为他的家乡重庆忠州,就是一座历史文化古城。他在《逛古镇的乐趣》一文中写道:“2300多年的厚重历史,足以醉风醉月。古街、古巷、古建筑;石墙、石梯、石地板;还有那青砖、黑瓦、石汉阙。靠江的吊脚楼,后街的四合院,白公祠、苏家梯,把一个小县城精致成一幅油画,如一个盆景,可枕梦入眠,可揣梦走四方”“我喜欢忠州,因为它是我的家乡;我喜欢忠州,因为它有深厚的历史文化底蕴;因为它曾经给予了我太多的营养与孕育”。

寻访古镇,成为作者的一种精神依托和乐趣。于是,阆中古城、凤凰古城、磁器口古镇……都留下了他的足迹。除了古镇,他还到过息烽县城、泸定县城、千野草场等地。每到一处,他都要追溯那里的历史记忆,寻找那里的红色故事。

他在散文《泸定,永不磨灭的红色记忆》中写道:“红军爬雪山,过草地,吃草根,啃树皮,抛头颅,洒热血,打江山,一切都是为了国泰民安,让老百姓能真正过上好日子”“今天的泸定,汽车、大桥、楼房……一切都变了模样。泸定已经走进了新的时代”。烽火传奇的历史已经远去,祖国建设的成就同样振奋人心。唯有不忘过去的风风雨雨,才会更加珍惜今天的幸福安宁。

通览全书,《兵车西行》再现了军旅作家的家国情怀。作者全身心地深入基层一线,熟悉部队官兵的工作和生活情况。在这样的前提下,他的文章得以真实反映军旅生活,准确把握时代脉动,生动有力地抒写、塑造血肉丰满的军人形象,呈现其情感充沛的内心世界,为读者提供鼓舞人心的精神食粮。正如他在后记里写的:“我驾驶着一辆兵车,淌过岁月的河,将我的生活碾压成一首歌。这首歌里,有你也有我。兵车的前方,就是诗与远方,就是梦升腾的地方。”