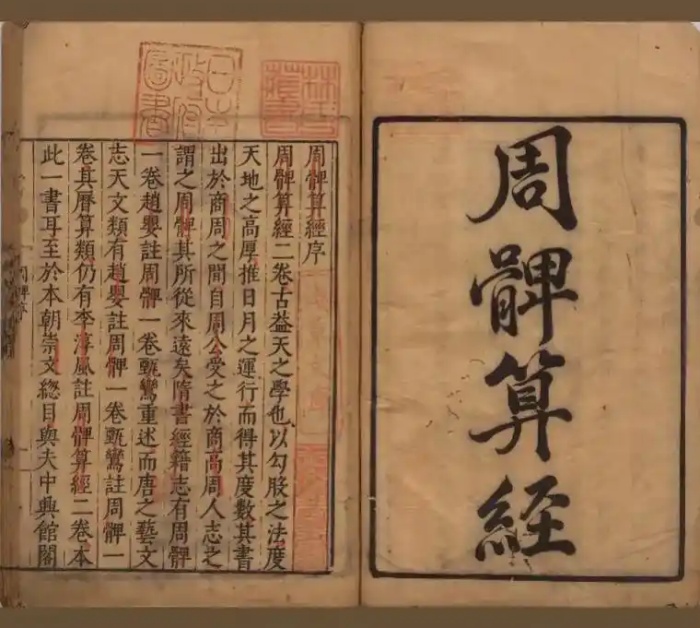

《周髀算经》:

给我一根竹竿 我能量出天有多高

■熊建

勾三股四弦五,中国学生打小就会背,而且把它当作勾股定理的代称。通过该定理,一部古籍也获得了高曝光率,这就是《周髀算经》——中国天学史、文化史上的一部奇书。

说是书,字不多,6000字上下,比《老子》多不了多少,可分为两部分17节。第一部分是周公与商高的对话。商高向周公介绍了勾三股四弦五这个勾股定理的特例,以及这个定理在实际测量中的广泛应用。这部分只有1节,但它是后面涉及的各种测量的理论依据,相对独立。第二部分包括后面16节,形式上是荣方与陈子的对话,由陈子向荣方讲述盖天说及其相关。

既然是周公和商高的对话了,那这书是不是就是商周之际的古籍呢?不是,与其他古籍一样,《周髀算经》里的人物也是伪托,借古人之口宣讲自己的观点。这是战国秦汉间书籍的通例,也可以说是那个时代流行的写作方式或修辞手段。学界倾向认为《周髀算经》成书于秦汉时期。数学史学者钱宝琮则考证它成书年代在公元前100年左右。

成书时间是一回事,书中反映的思想内容来自什么年代是另一回事。《周髀算经》中的天文、数学知识很可能来自更早以前。比如勾三股四弦五,中国人很可能早就认识到了,只不过目前《周髀算经》是最早记载的。

《周髀算经》一开始名为《周髀》。唐代时,国子监设立有“算学”课程,所用的教材有10部算经,即《算经十书》,《周髀》是其中之一。自此以后就改名为《周髀算经》。

循名责实,髀,又叫表,是天文观测的仪器——只是一根长8尺的竿子,垂直于地面而已。测量太阳高度时,看表在阳光下投在地面上的影长,将地面之影称为勾,把表本身视为股,因影子和表身成直角,就可以利用勾股定理算出。比如当影长6尺时,可推算出太阳高度为8万里。结论在现代看来并不准确,但是当时科技水平、认识程度的体现。

因为全书的测量活动,都假定在周地(大部分情况下可以理解为洛阳)进行,因此称作“周髀”,意思就是“周地之表”。

《周髀算经》中使用的这种八尺之表,后世长期沿用。考虑到地面上的影子长度需要精确读取,后来就用一把水平的尺子(上有刻度)和表连成一体,这水平之尺称为“圭”,整个仪器就叫做“圭表”。这样,使用起来更方便。只要把圭表放在正南正北的方向,直接读取圭面上的表影长度即可。如今南京紫金山天文台就保存有一部明代的大型青铜圭表。

八尺之表有很多妙用。书中至少提到了7种:测太阳远近、北极远近、璇玑四游、二十八宿、回归年长度,以及测算二十四节气和测定东西南北方向。

这些测量活动运用的勾股定理,书中有两处直接讲到了。第一处是第一节,商高对周公谈到矩时所说的:“故折矩以为勾广三,股修四,径隅五。既方其外,半之一矩。环而共盘,得成三、四、五。两矩共长二十有五,是谓积矩。”

第二处是第三节,对勾股定理进行了一次具体应用,但仍是直角三角形三边之长为3、4、5时的特例。

基于此,很多学者认为《周髀算经》没有提出普适的勾股定理,只是根据经验得出特例而已。而普适情形的证明,要到东汉末三国初的赵爽作注时才完成。

西学东渐之后,不少人基于自强心理,提出很多“国字号”来抗衡西方思潮,武术称为国术、学术称为国学、中医称为国医……看到勾股定理这一“古已有之”的定理,被西方人称为“毕达哥拉斯定理”,感到不平,遂改称勾股定理为“商高定理”,理由就是《周髀算经》早就提出过了。

对此,钱宝琮认为:“今人撰算书称勾股定理,不曰毕达哥拉斯定理,而曰商高定理,以尊重国学,意至善也。余则以为算学名词宜求信达。周公同时有无商高其人、《周髀》之术,姑不具论;借曰有之,亦不过当时知有勾三、股四、弦五之率耳,不足以言勾股通例也。中国勾股算术至西汉时《周髀算经》撰著时代始有萌芽,实较希腊诸家几何学为晚。题曰商高,似属未妥。”

今天看近百年前钱先生的论述,仍可谓通达之论。事实上,将这个定理称为勾股定理是最合适的——既简洁明了,又避免了无谓的发明权之争,而且仍不乏中国特色。

事实上,测算只是方法,《周髀算经》是要构建宇宙模型的。与浑天说不同,它描述的盖天宇宙模型的基本格局是:天和地是平行的平面,在北极下的大地上矗立着高6万里、底面直径为2.3万里的上尖下粗的“璇玑”。在这个宇宙之外是什么?《周髀算经》的作者说了:“过此而往者,未之或知。或知者,或疑其可知,或疑其难知。”表示存疑,不武断,这是很明智的做法。时至今日,天文学大发展,但仍未能找到宇宙的边缘。

在传统天文学著作中,《周髀算经》是个另类。其他书观天也好、测地也罢,是为了指导人世间的事务,对军政大事提供借鉴,对农业生产提供帮助。《周髀算经》纯为了解释自然、探索自然,就想把盖天宇宙模型论证清楚。因此有学者评价该书是“古代中国纯洁的、当之无愧的数理天文学”,是“公理化方法在古代中国的唯一实践”。