《鹖冠子》:头戴猛禽羽 指点天下事

■熊建

中国医改的本质是什么?答案可能就在古籍《鹖冠子》中。书里讲了这么一件事。

有一次,魏文侯问神医扁鹊:你们兄弟三人谁医术最好啊?

扁鹊说:大哥最好,二哥次之,我最下。

魏文侯说:为什么这么说?

扁鹊说:我大哥在人家未发病之前就把病根给除了,防患于未然,因此名气连家门口都出不去;我二哥能在人家病情刚起时就给治好,就好像他每次看的都是小病一样,所以他的名声不出当乡本土;我呢,看起大病来,又是在经脉上穿针放血,又是用些猛药贵药,又是开刀做手术,所以人人都觉得我的医术最高明,名声传扬在各国诸侯中。

接下来,《鹖冠子》的作者得出结论:好的医生化解疾病于无形,差的医生则是等人病重之后施以强攻。前者,虽然医者无名,但成就了大的功业,所谓功成不居;后者,患者就算侥幸不死,身体也受到了重创,元气大伤。

读完这个故事,关于“什么样的医生、什么样的医疗才是真正对患者好”的问题,相信很多朋友就能得出一致的答案。而这其实也正是今天中国医改的出发点和落脚点——从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”,加强疾病预防和健康促进。换句话说,治病是中下策,让老百姓健康,防患于未然,才是最高级的做法,才是上上策。

那么,这部可以为今天医改提供借鉴的《鹖冠子》,是一部什么样的古籍呢?它是一本医书吗?

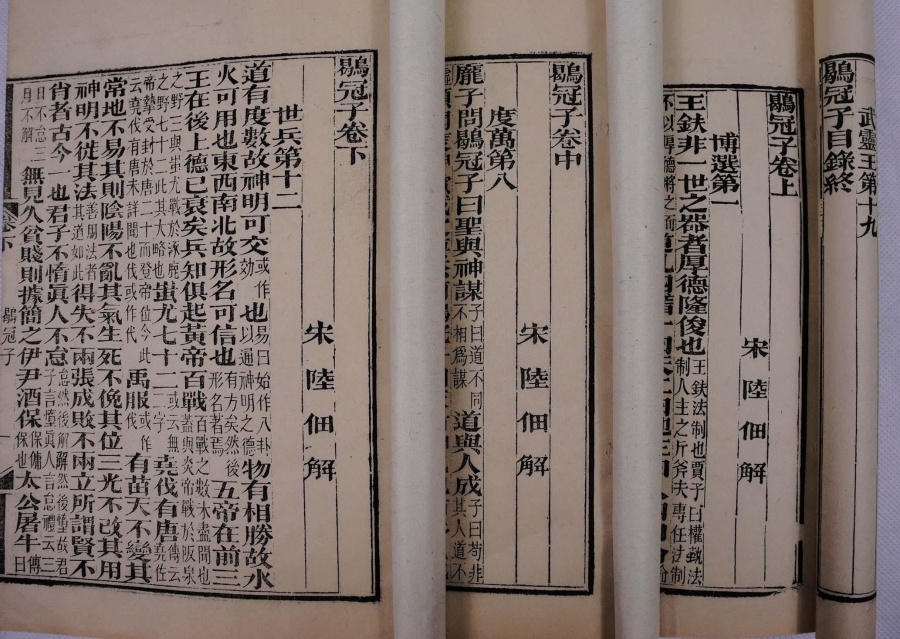

《汉书·艺文志》诸子略中著录有《鹖冠子》一篇。作者是楚人,因住在深山老林,用鹖鸟的羽毛装饰帽子,帽子就是冠,因此人称鹖冠子。鹖是一种什么鸟呢?据说是一种猛禽,勇于争斗,还很有道义——同类被侵犯,它会前往营救。基于此,战国时搞“胡服骑射”的赵武灵王,曾用鹖冠当作赵军的制式军帽。

先秦道家多为楚人,比如老子、文子、长卢子、蜎子。鹖冠子也是,其学说以道家黄老思想为宗,杂糅阴阳数术、兵家、刑名等学说,医理也包融在其中。因其内容与诸子百家的思想相交织,可与先秦诸子之书相互参证,堪称子部瑰宝。

对于《鹖冠子》一书,历史上有两大对立观点:推崇和贬斥。前者代表是唐代文豪韩愈。后者是韩愈的诤友柳宗元。

韩愈在《读鹖冠子》一文中,对《鹖冠子·博选》所说人才选拔的“四稽”“五至”之说很赞赏,认为说理得当、透彻。他设想,如果鹖冠子能够被重用,以其道辅佐国政,所成就的事业和功德一定很多、很大。此外,《鹖冠子·学问》中所说“贱生于无所用”“中河失船,一壶千金”等道理,都让韩愈十分信服、感慨。

与之相对,柳宗元认为《鹖冠子》是伪书。他在《辨鹖冠子》一文中提出,该书“尽鄙浅言也”,文辞浅陋,是“好事者伪为其书”,没什么值得称许的。后世赞同柳宗元的有王应麟、阎若璩、焦循、王叔岷等学者。

对此,《四库全书总目提要》提出中肯之论:“刘勰《文心雕龙》称‘鹖冠绵绵,亟发深言’。其说虽杂刑名,而大旨本原于道德,其文亦博辨宏肆。自六朝至唐,刘勰最号知文,而韩愈最号知道,二子称之,宗元乃以为鄙浅,过矣。”四库馆臣认为刘勰和韩愈的看法没问题,柳宗元说了过头话。

确实如此。一旦把某书定位伪书,就将之打入冷宫,束之高阁,是过去对待古典文献的一种比较常见的做法,相当于倒洗脚水把孩子也倒了。这么一来,大大缩小了中华传统文化的覆盖面和影响力。科学的态度和做法,应该是把古籍的形成过程、编纂原则、内容来源摸透,总结提炼其中的有益成分,加以合理利用,这才是整理古籍、使用古籍的正道,这才是古为今用。

以此理念看待《鹖冠子》,就可以得到相对客观的结论:跟其他古籍一样,《鹖冠子》原有其书,《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》以及新旧《唐书》都著录有《鹖冠子》,而且都没说是伪托;流传过程中,后世不断附益,增加了一些新内容,但总体的材料、思想,基本可以认定是先秦产物。

这一点,考古发现提供了铁证。1973年,长沙马王堆三号汉墓出土帛书中,有一部《黄帝书》,很多观点和语句与《鹖冠子》相同,确切证明了后者确系先秦古书,而且是黄老一派的要籍。

今本《鹖冠子》有3卷19篇,分为上卷7篇——《博选》《著希》《夜行》《天则》《环流》《道端》《近迭》,中卷4篇——《度万》《王鈇》《泰鸿》《泰录》,下卷8篇——《世兵》《备知》《兵政》《学问》《世贤》《天权》《能天》《武灵王》。

这些篇目涉及领域广泛,内容丰富。综合起来,全书推尊“道”为宇宙万化的根本,提出“道生法”的思想,认为圣王治理,必须遵循“天则”而行,并强调了博选众贤的重要性,探讨了选拔贤才的具体方法。在论证过程中,《鹖冠子》还兼及医事,把医国与医人联系起来。对这些思想资源进行挖掘,对于各个领域来说,都可以收获很多有益于今的启示,比如文章开头说的医改,您说是不是这个理儿?