源自初心的力量

■石仲泉

八七会议是中国共产党历史中非常重要的一个事件。

1927年中共中央在武汉,正值党在大革命失败后对中国革命道路艰难探索的时期。在这危急时刻,八七会议制定出继续进行革命斗争的正确方针,使全党没有为极其严重的白色恐怖而惊慌失措,重新鼓起同国民党反动派斗争的勇气,从而为挽救党和革命作出巨大贡献。中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

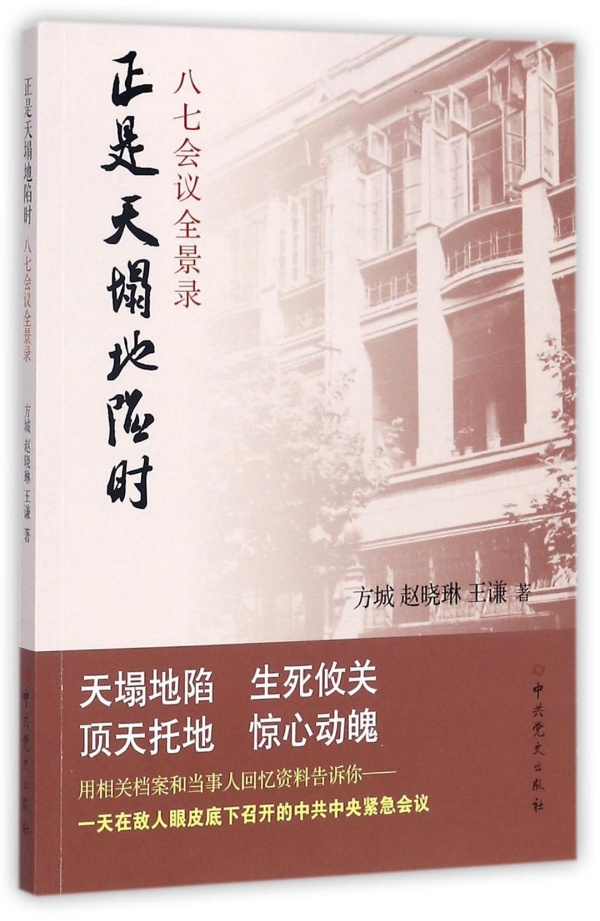

《正是天塌地陷时——八七会议全景录》(中共党史出版社)一书,是一部全景式反映八七会议的纪实性学术著作。这个“全”主要表现在两个方面:一是对主体事件本身进行全景式反映。本书依据大量史料,特别是包括八七会议记录在内的档案资料和共产国际档案中与八七会议有关的史料,以及当事人的回忆资料,较为全面地展现了会议过程和会议成果,讲述了会议筹备过程和代表情况。二是将主体事件放在大历史的链条中进行全景式展示。本书不仅介绍了八七会议的背景,还介绍了我党在会议后的奋斗历程。这样的结构安排,让读者对这一历史事件发展脉络的了解更加清晰而深入。

书中对重大历史事件的叙述比较“活”,同样表现在两个方面。一方面,以人物活动为中心来写活历史。比如,“寓庄于谐:讨论时第一个发言的毛泽东谈起了新姑娘上花轿”一文,描述毛泽东在会上第一次发言的情景时,不仅按照会议记录完整介绍毛泽东发言的内容,而且对毛泽东发言内容所涉及的事件进行详细介绍。再如,“邓小平:最早进入会场,最后一个离开会场”一文,描述邓小平负责会务工作时,介绍了他在会场“整整待了六天”的史实,以及参加八七会议之前的经历和新中国成立后重访八七会议会址的情景。另一方面,本书在致力于展示历史过程、揭示历史本质的同时,还运用非虚构的文学手法挖掘历史的审美内涵,表现历史的美学特质。

正是这一“全”一“活”,作品将学术性和可读性融为一体,不仅注重了历史把握和整体把握,还注重了人文把握和审美把握。

书中说,在大革命全面失败的“天塌地陷之际,正是中国共产党人树立起土地革命和武装起义这座坚固的柱石,顶起塌下来的天,托起陷下去的地,使中国共产党和中国革命绝处逢生,为挽救党和革命作出了巨大贡献”“八七会议在天塌地陷之际顶天托地的壮举,彰显了中国共产党人敢于担当的魄力、危机处理的能力、自正自净的活力、坚持探索的毅力,而这些力量的根本,均在于信仰信念的定力”。

八七会议彰显的这种超乎寻常的主体力量,源于中国共产党人的初心。通过阅读《正是天塌地陷时——八七会议全景录》一书,了解八七会议的来龙去脉,体悟先辈们在革命低潮时仍然坚持革命斗争的故事,激励我们更好地坚定信念、冲破难关、笃定前行。