这是一座以“盐”命名的城市。

抗战时期,盐城因其特殊而重要的地理位置,成为新四军的涅槃重生之地、华中敌后抗日根据地的指挥中枢。

有诗人曾充满激情地想象,英烈就如一粒穿灰色军装的盐,融化在中国革命的血管里。

盐城,见证了许许多多这样的“盐”。他们融入中国革命的血管,化作摧毁黑暗的勇气、不屈抗争的血性,不断弥合着古老中国的风雨创伤。

春风里,抗日阵亡将士纪念塔庄严耸立,历史深处传来的“铁血交响”撼人心魄,伟大的新四军精神历久弥新。

——编 者

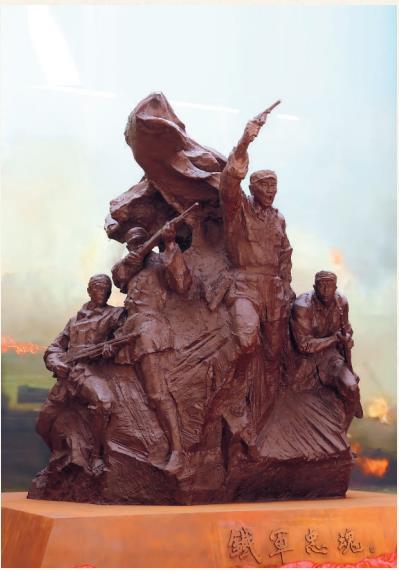

铁军忠魂(雕塑,现陈列于盐城新四军纪念馆) 吴为山作

这是一方神奇的土地。江河海洋的慷慨馈赠,带给它“煮海兴利”的发达盐业;英雄铁军在这里浴火重生,成就了一曲风与雷的交响。

江苏盐城,一座金戈铁马的滨海城市,一个气吞山河的抗战坐标。

一

百万年前,长江携带巨量泥沙滔滔东流,展开气势磅礴的造陆运动。历史上,黄河多次改道南泛。两大母亲河持续发力、堆沙垒土,造就了广袤肥沃的苏北平原。

站在纵横如织的盐田埂上,我在吮吸猎猎海风吹来的远古气息。

从战国时期的“煮海为盐”,到秦汉时代的“煮海兴利,穿渠通运”,再到汉武帝元狩四年(前119年)设盐渎县……自然馈赠,造就了这座以“盐”为名的城市。

“烟火三百里,灶煎满天星”。坐落于盐城的中国海盐博物馆,8组雕塑生动还原了隋唐时代盐丁灶民们“淋卤煎盐”的宏大场景——当年,这里年产盐量达百余万石。李白曾写下“吴盐如花皎白雪”的诗句。

站在逶迤如虹的范公堤上,我在聆听时光深处传来的古老歌谣。

1024年,时任西溪(今属盐城东台)盐仓监的范仲淹,为抵御洪水和海潮侵扰,率领4万余民众,筑成北起阜宁、南抵吕四港的捍海堰,当地人称“范公堤”。

范公堤长百余公里,历经千年沧桑,巍然如昔。堤东屯田脊卤、盐场无垠;堤西稻菽飘香、桑麻遍野。170多个烟墩、潮墩,俨如士卒威风凛凛;筑堤取土而成的“串场河”碧波荡漾,仿佛回响着“熙来攘往,以河为枕”的岁月吟唱。

站在战火炙烤的古城墙遗址上,我在仰望耸立天地间的精神丰碑。

当年,侵华日军进犯盐阜大地,盐城人民不惜拆毁屹立千年的雄伟城墙,给日军留下一片断垣残壁……据有关部门统计,抗战期间,盐城民众伤亡达57.6万余人,用生命与热血筑起不屈的精神丰碑。

1940年冬天,盐阜大地笼罩在暴雪纷飞与日寇压境的双重严寒中。16岁的上海姑娘王海纹来到盐城。这个曾出演《日出》《阿Q正传》的戏剧新秀,脱下旗袍穿上军装,成为鲁艺华中分院戏剧系的副班长。她在《皖南一家》《重庆二十四小时》等剧中的出色表演,给冰天雪地的苏南抗日根据地带来一缕明媚春风。

然而,不到一年,美丽花季戛然而止。1941年7月,日伪军向盐城发动猛烈进攻。24日凌晨,鲁艺二队师生与敌突然遭遇。激战中,丘东平、许晴等带队干部相继牺牲,女兵班被堵在沁河南岸。王海纹、李锐、叶玲等9个女战士高呼“宁死不做俘虏”,手挽手,纵身跳入滚滚河流。

长眠于盐阜大地的王海纹不知道,姐姐为等候她的归来,坚守老屋45年不肯搬家。直到1986年,得知海纹已于抗战烽火中牺牲,姐姐才带着王海纹参军前最爱穿的一件旗袍,赶到盐城。

盐城“九女投河”,东北“八女投江”,一南一北的壮举仿佛飞架起一道辉耀抗战历史天空的彩虹。王海纹的那件旗袍,现为盐城新四军纪念馆馆藏珍贵文物。看着这件文物,我的脑海中浮现一连串从历史深处走来的名字:陆秀夫、关天培、梁红玉……这些沾染盐阜大地咸涩气息的名字,都闪烁着崇德重义、不屈不挠的精神光芒。

二

“八省健儿汇成一道抗日的铁流,东进,东进!我们是铁的新四军!”

狼烟骤燃,铁军突起。1934年10月,中央红军主力开拔长征后,留下部分力量保卫苏区,同时策应中央红军战略转移。在艰苦卓绝的3年南方游击战争期间,红军游击队付出巨大牺牲,保存了革命的有生力量。

1937年10月,全国性抗战开始后3个月,我党领导的南方八省红军游击队(琼崖红军游击队除外),正式改编为“国民革命军陆军新编第四军”,简称“新四军”,叶挺任军长,项英任副军长。第二年春天,新四军1万余将士在皖南岩寺等地完成集结整编。随后,4个支队主力便挺进苏南或北上皖中,亮剑敌后战场。

一道抗日的洪流,呼啸在江淮大地。1938年6月,先遣支队在镇江韦岗设伏,歼灭日军20余人,击毁汽车4辆。韦岗战斗的胜利,鼓舞了苏南军民的抗日斗志,扩大了新四军的影响。陈毅欣然赋诗:“弯弓射日到江南,终夜喧呼敌胆寒。镇江城下初遭遇,脱手斩得小楼兰。”

1939年2月,周恩来代表党中央赴皖南云岭,与新四军将领研究贯彻中央军委“向南巩固,向东作战,向北发展”的战略方针。时任新四军第1支队司令员的陈毅返回苏南后,雷厉风行地收编民主抗日武装,成立新四军江南指挥部,当年底成立中共苏皖区党委,任命14个县民主政府县长。苏南抗日根据地得以创建完成。

新四军在苏南刚立稳脚跟,远在延安的毛泽东,目光即已越过千山万水,投向历来被兵家视作战略要地的苏北平原。1940年4月,毛泽东指出:“惟整个苏北、皖东、淮北为我必争之地……须在一年以内造成民主的抗日根据地。”

在我理解,以大无畏的英雄气概,在日军兵力雄厚的苏南地区建立敌后抗日根据地,这充分体现了党中央、毛泽东对华中抗战战略布局的深谋远虑:我党要以苏南根据地为“桥头堡”,进而实现立足苏中、最终经略苏北的战略擘画。

1940年7月,陈毅、粟裕率7000余兵力北渡长江,新四军苏北指挥部遂告成立。金秋时节,新四军第1支队与八路军第5纵队在盐城东台狮子口会师。苏北抗日根据地完成了南北贯通,苏北指挥部随即迁驻盐城。此后,盐城成为华中敌后抗战的军事、政治、文化、经济中心,时有“陕北有个延安,苏北有个盐城”之美誉。

三

1941年1月25日,盐城西门外游艺园红旗猎猎,千余名新四军指战员和各界群众代表,在这里举行新四军军部重建大会。

“与日寇汉奸反共投降派奋斗到底!”陈毅代军长慷慨激昂的宣告,振奋人心。

重建,是因为一场血色事变。

1941年1月上旬,新四军军部及所属皖南部队9000余人,在遵照国民党军事当局的命令向北转移途中,遭到国民党军8万余人的围攻。血战数昼夜,新四军官兵终因寡不敌众、弹尽粮绝,除约2000人分散突围外,大部壮烈牺牲或被俘,军长叶挺被扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆遇害。

这就是皖南事变。大地为之颤栗,山河为之泣血。

事变发生后,蒋介石还诬称新四军“叛变”,宣布取消其番号。

针对国民党当局的倒行逆施,中国共产党采取军事上严守自卫、政治上坚决反击的方针。1月18日,周恩来在《新华日报》头版题诗声讨:“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?!”20日,毛泽东以中共中央革命军事委员会发言人的名义对新华社记者发表谈话,指出:此次皖南事变,酝酿已久。同日,中央军委发布重建新四军军部的命令,陈毅任代军长,刘少奇任政治委员。

军部重建,是新四军发展史上的一个重要转折。它对于坚持华中敌后抗战、粉碎国民党的反共高潮有着非常重要的意义。

盐城,见证了新四军的涅槃重生。1941年3月,新四军军部移驻城西泰山庙。这座四进两厢的古老建筑,始建于明代、曾经香火缭绕,后改为学堂、一度书声琅琅。此次,这里成为华中敌后抗日根据地的指挥中枢。伴随着昼夜不息的“滴答”电键声,一道道命令飞向大江南北。

从重建军部,到1945年10月北上山东,新四军军部在盐城及周边共驻扎4年零9个月的时间。其间,新四军军部组织完成了华中敌后抗日根据地的整体创建,指挥了反“扫荡”、反“清乡”、反“蚕食”、反摩擦和战略反攻等。到抗战后期,新四军发展到主力部队31万余人,成为华中抗日战场的中流砥柱。

时光记下了新四军立下的不朽功勋:共作战2.46万余次,毙伤日军29.37万余人、伪军17.5万余人,8万多英雄将士献出了生命。

1944年,毛泽东在修改审定《解放日报》10月1日社论时,指出:新四军“已经成了华中人民的长城,成了华中人民血肉不可分割的一部分”。

四

盐城东临黄海,处在苏北盆地的最底端,地势低洼,域内河道纵横,水网密布。对于日寇的机械化部队,这不啻死亡之地;对擅长游击战的新四军而言,却是得天独厚的好战场。

1941年夏季,新四军迎来了军部进驻盐城后的第一场恶战。日伪军出动1.7万余兵力、百余艘汽艇加飞机大炮,对我苏北抗日根据地盐阜地区发动空前规模的大“扫荡”。

新四军军部及华中局领导机关主动撤出盐城,转入河汊水网密布的乡村野外与之周旋。装备精良的日寇看似长驱直入,实际上对新四军避其锋芒、“旁敲侧击”的打法,却是左支右绌、无计可施,很快陷入新四军南北夹击。新四军第3师主力果断转入全面反击,至8月下旬,共歼敌3800余人,击沉汽艇30余艘,连续收复阜宁、东沟、益林等城镇,使日军的“扫荡”以惨败告终。

几个月后,不甘失败的日寇转而对苏中抗日根据地故伎重演,兵锋直指东台三仓镇。新四军第1师师长兼苏中军区司令员粟裕一眼识破日寇企图:夺取战略要点,妄图对我根据地分而击之。他敲着地图上的三仓镇定下计划:这里,就是钉死日寇的第一颗钉子!

我查阅相关史料时,发现一个情况——1941年的第四季度,苏中抗日根据地的新四军,战事频繁,战果颇丰。尤为著名的便是“三仓七捷”。

10月上旬开始,日军向三仓镇连续发起2次进犯,粟裕指挥第1师主力连续采用伏击战术,打退了敌人的猖狂进攻。

此后,日军又接连展开3次进攻,新四军以主动进攻方式,给予敌人迎头痛击——11月初,针对日军重兵突进,以“分散渗透”战术拖疲拖垮敌人;中旬,针对日军兵力翻番、协调性差,以“围点打援”战术令敌再遭惨败;下旬,针对日军推出“蚕食”策略,以“弹性防御”战术让日军疲于奔命,铩羽而归。

12月9日,又有日伪军1000余人扑向三仓,新四军率领百姓主动撤离。当日军掉入“陷阱”后,新四军第1师立即展开铁壁合围,同时动员百姓毁桥破路,将“空城”变成断粮断路的“孤岛”。

就这样,日军的7次“扫荡”,被全部粉碎。

“三仓七捷”共歼敌1000余人,新四军的游击战术让日军吃尽苦头。在第3次进攻中丧命的日军督战官小野大山,被击毙前在日记中写下了内心的极度恐惧:“这里的每一片田地都可能射出子弹。”

1945年8月15日,艰苦卓绝的中国抗战终于迎来胜利。日本宣布无条件投降4个月后,刚由苏中新四军改编的新四军华中野战军,又在盐城周边的高邮、邵伯地区展开了著名的高邮战役。这一战,被称为中国抗战的最后一役。

高邮城地处京杭大运河东岸,四周为湖泊河流所环绕,城墙高厚,工事坚固。城内日寇仗着城坚炮利,拒绝向我军缴械投降。

1945年12月19日,粟裕、谭震林指挥15个团兵力,对敌发起进攻,并以日本“反战同盟”人员喊话、投放劝降传单等方式实施“攻心”。26日,新四军攻克高邮城,共歼日军1200余人、伪军8000余人,缴获各种炮80余门、枪6000余支。这一役,新四军彻底打败了拒降之敌,消灭了日寇在我国国土上的最后一个据点。

五

2023年12月3日,习主席在盐城新四军纪念馆考察时强调:“新四军的历史充分说明,民心向背决定着历史的选择,江山就是人民、人民就是江山。”

英雄铁军浴血抗敌,人民群众倾力支援,奏响了盐阜大地的“铁血交响”。“吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军”,当时盐城广为传唱的一首歌谣反映出民众对英雄铁军的尊崇。盐阜大地上,父送子、妻送夫参军的情景比比皆是。

行走在盐阜大地,一处处红色旧址,仿佛是这曲抗日军民一家亲赞歌的一个个音符,拨动人们的心弦。

1943年3月,日伪军对抗日根据地淮海区进行“扫荡”。新四军第3师第7旅第19团第4连82名勇士,为掩护淮海区党政领导机关和百姓安全转移,在刘老庄一带,与1000余日军展开殊死搏斗。他们凭借简陋武器,阻敌10余小时,最终全部壮烈牺牲。战后,乡亲们冒险收殓烈士遗骸、修建烈士陵园,并挑选82名优秀子弟补入该连……

历史上盐城水患频发,仅1939年的海啸就造成阜宁1.3万余人罹难。1941年2月,阜宁县抗日民主政府县长宋乃德组织民工筑堤抗灾,新四军第3师出兵出粮。军民同力筑起长45公里、高7.8米的捍海大堤。当地民众将海堤取名“宋公堤”,并编成民谣传诵这段佳话:“由南到北一条龙,不让咸潮到阜东;从此无有冲家祸,每闻潮声思宋公。”

1943年6月,为纪念盐阜区在1940年10月至1943年4月牺牲的抗战烈士,新四军第3师与盐阜地委行署决定在阜宁县芦蒲村修建抗日阵亡将士纪念塔。参加建塔的新四军官兵和义务劳动群众,有近万人之多。

当时没有窑可以烧砖,也无法从外地购买运输,就地拆了3座废弃的庵堂仍然不够。周围县区的百姓们纷纷自发筹集,有的拆掉自家老屋,有的捐出新屋备料,车拉人扛将砖块送到工地。历时3个多月,占地40亩的烈士陵园落成。

如今,高达27.7米的雄伟纪念塔巍然屹立,气势如虹。那是近2000名烈士的忠骨垒成,是300万盐阜百姓的情意与心血筑成!

穿越岁月风云的红色印记,标注着一方水土的历史根脉,诠释着一座城市的精神图谱。如今,遍布盐城境内的240多处革命遗址,以烈士命名的120多个乡镇、街道、学校,勾勒出盐阜大地红色文化的“天际线”。

两位优秀共产党人跨越半个多世纪的“八滩之约”,成为军民同心、血肉相连的生动见证。

抗战时期,滨海县八滩镇享有“金东坎、银八滩”的盛誉,是新四军重要的后勤基地之一。1943年春,日寇对盐阜根据地大“扫荡”期间,就企图占领八滩镇并建立据点。新四军第3师师长黄克诚指示八滩区区长韩培信,发动群众拆掉店铺,展开坚壁清野。他承诺:现在拆掉一个“银八滩”,等将来革命胜利了,还你一个“金八滩”!

这是真正的毁家纾难。八滩镇300多户商家闻令而动,仅3天就把八滩街拆个精光。等日军山本中队扑进八滩镇,看到的是遍地瓦砾,只得躲进通济河北岸的王家大院。第二日,第3师第24团官兵就将立足未稳的日军团团包围,歼敌近300人,夺回了八滩镇。

时光倏忽40年。1983年,时任中纪委常务书记的黄克诚因病住院,已担任江苏省委书记的韩培信正巧到北京开会,特地赶到医院看望。战友重逢,感慨万千,重提“八滩之约”。而此时的滨海县面貌,从那段“滨阜涟灌响,穷得叮当响”的顺口溜,就能窥见一斑。

当年的“八滩之约”,何尝不是对老区人民的一份庄严承诺。

回到南京后,韩培信立即带队前往苏北调研。第二年,江苏省委提出加快苏北发展战略。之后,韩培信又动员长子主动申请到滨海任职,接力推进“八滩之约”落实。

2016年,八滩镇跻身“全国综合实力千强镇”之列,“银八滩”变成了真正的“金八滩”。进入新时代,处在长三角一体化、淮河生态经济带等多重国家战略交汇点上的盐城,迎来了发展腾飞的新机遇。盐城市入选全国“千强镇”的数字不断递增,去年已上升到17个。黄克诚、韩培信“还老区人民一百个、一千个‘金八滩’”的殷殷心愿,正变成振兴苏北征程上的一声声美丽回响。

盐城市中心,那座被百姓亲切称为“大铜马”的巨型雕塑,已是这座城市的著名地标——战马昂首奋蹄、骑在马上的新四军战士目光如炬,威风凛凛。它的“大名”,是新四军重建军部纪念塔。

仰望高耸的精神图腾,这一刻,凝固的雕塑仿佛被注入强烈动感,蹄声阵阵,怒吼如雷。在我看来,那何尝不正昭示英雄热土不凡的过往与未来……

作者小记

章熙建,安徽绩溪人,军旅作家,1979年入伍。作品曾获首届“郭沫若散文随笔奖”、第22届“中国新闻奖”等,著有散文集《边关冷月》、报告文学集《杜鹃红》等。

扫码了解修筑新四军盐阜区抗日阵亡将士纪念塔的故事 技术支持:李连杰、王 江

学术支持:褚 银