20世纪初的中国,内忧外患积贫积弱

为了挽救民族危亡,大批仁人志士远渡重洋

找寻救国救民的道路,探索中国革命的方向

海外许多建筑与中国结下了不解之缘

见证了中国进步青年寻求真理的身影

留下了早年共产党人难以磨灭的红色印记

一起来看看吧

法国蒙达尔纪雷蒙特列街15号

蒙达尔纪法中友好协会会长、中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆馆长王培文准备打开纪念馆大门。新华社记者 高静 摄

雷蒙特列街15号

这是一栋有300多年历史的老建筑

曾是昔日中国勤工俭学青年

学习研究和传播马克思主义的重要场所

如今

这里已成为中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆

时光荏苒

这座三层法式建筑定格住那段峥嵘岁月

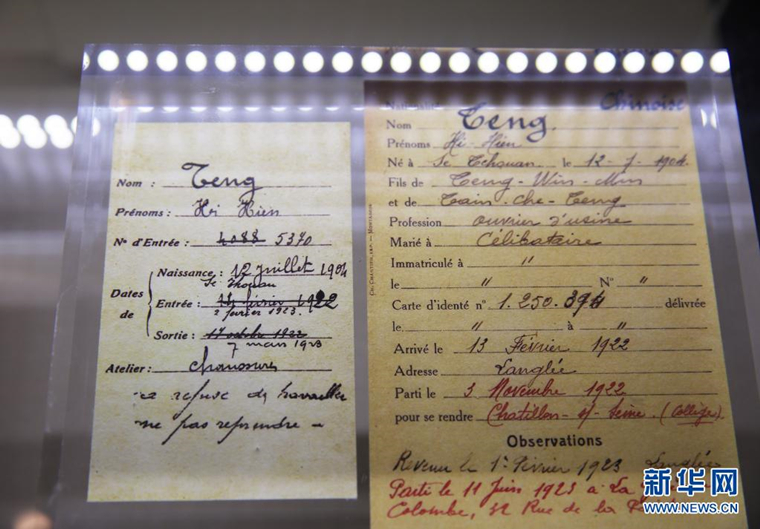

馆内展示柜里陈列着

邓小平当年在法国的居留登记卡和工作档案卡

中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆陈列的邓小平当年在法国的居留登记卡和工作档案卡。新华社记者 高静 摄

法国蒙达尔纪火车站前的邓小平广场

1920年,年仅16岁的邓小平来到法国勤工俭学

在蒙达尔纪,他经常与其他中国青年交流

对世界和中国形势有了更深刻的了解

促使他进一步探索国家前途和个人出路

一步步走向马克思主义

并最终实现了

由一个爱国青年向坚定的共产主义者的转变

法国蒙达尔纪火车站前的邓小平广场。新华社记者 高静 摄

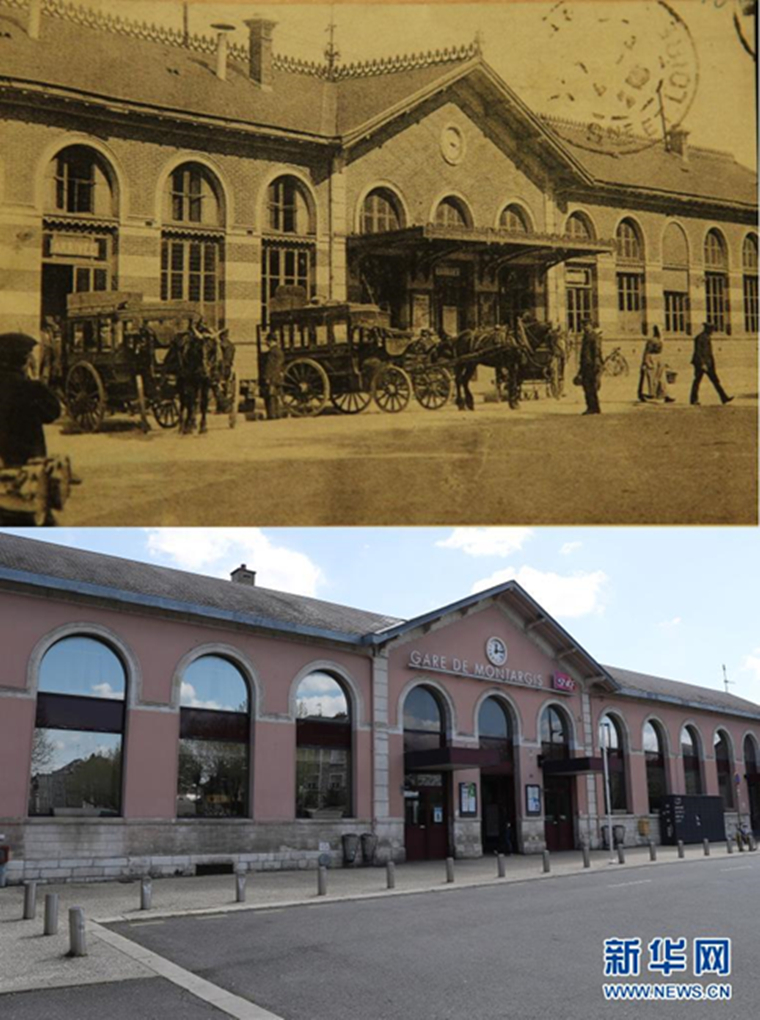

2014年,为纪念在蒙达尔纪勤工俭学的中国领导人邓小平

该市将火车站前的广场命名为“邓小平广场”

拼版照片:今昔法国蒙达尔纪火车站(上,资料照片;下,拍摄于2021年5月7日)。蒙达尔纪火车站于1860年通车。新华社记者 高静 摄

2019年,为纪念留法勤工俭学运动100周年

大型雕塑《百年丰碑》在邓小平广场落成

它讲述了中国有识之士和有志青年旅法求学

探求救国救民道路的历史

如今,它也成为蒙达尔纪与中国之间友谊的见证

法国蒙达尔纪火车站前邓小平广场上的《百年丰碑》雕塑。2019年,为纪念留法勤工俭学运动100周年,大型雕塑《百年丰碑》在邓小平广场落成。新华社记者 高静 摄

法国蒙达尔纪独吉公园

法国蒙达尔纪独吉公园(又译杜吉公园)

一块指示牌展示着当年中国勤工俭学青年们的红色足迹

上面印有一张斑驳的黑白合照

透过照片,一群风华正茂年轻人

书生意气、挥斥方遒的场景仿佛清晰映入眼帘

1920年7月

蔡和森、向警予等旅法新民学会会员在独吉公园召开会议

讨论改造中国与世界的方法

提出建立一个新民主主义政党的主张

法国海王星旅馆

法国巴黎十三区戈德弗鲁瓦街上的“海王星旅馆”。1920年,22岁的周恩来从上海启程赴法。他在1922年至1924年期间曾住在这家小旅馆。新华社记者 高静 摄

在法国巴黎十三区“意大利广场”旁边

一条名为戈德弗鲁瓦的幽静街道上

有一个不起眼的“海王星旅馆”

一面青铜色纪念牌嵌于旅馆临街墙壁上

上部分镶着周恩来的正面半身铜像

下面是邓小平同志题写的“周恩来”烫金字样

法文注释为:周恩来1922年-1924年在法期间曾居住于此

这里正是青年周恩来旅法生活并开展革命工作的旧址

“海王星旅馆”外周恩来头像青铜纪念牌。1920年,22岁的周恩来从上海启程赴法。他在1922年至1924年期间曾住在这家小旅馆。

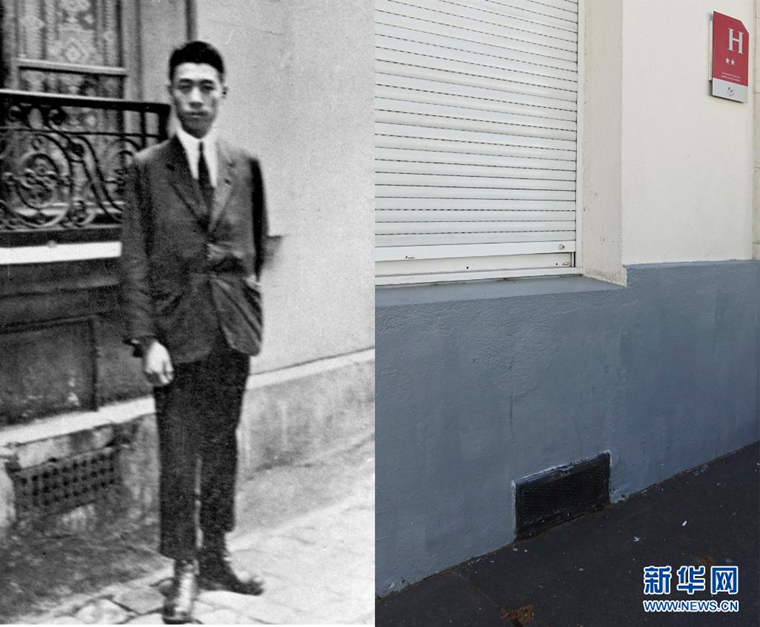

周恩来曾经居住的房间

没有卫生间只配了个小洗手池,条件简陋

就是这间10平方米左右的小小陋室

既是他的住所又是办刊物和进行党团活动的中心

邓小平、蔡和森等人都曾经是这里的常客

由于房间太小他们一起开会时不得不到附近的中餐馆

尽管他们从事这些活动在当时的法国充满了危险

但这些老一辈革命者始终表现出高昂的激情及无畏的精神

拼版照片:周恩来旅法期间在旅馆前留影的资料照片(左)和拍照地点现状(拍摄于2021年4月25日)。1920年,22岁的周恩来从上海启程赴法。他在1922年至1924年期间曾住在这家小旅馆。新华社记者 高静 摄

德国哥廷根城东的普朗克街3号

德国哥廷根城东的普朗克街3号

坐落着一幢二层带阁楼的红色砖房

正墙上可清晰看到一块大理石纪念牌匾

上面用德语镌刻着:

“朱德,中华人民共和国元帅,1923—1924”

这就是朱德当年留学德国曾居住过的地方

1986年,在朱德诞辰100周年之际

格丁根市在楼房的前墙上镶嵌了纪念匾

上世纪20年代初

受到俄国十月革命和中国五四运动的启发

朱德认识到“老的军事斗争的办法行不通”

必须寻找一条新的救国道路

因而来到了《共产党宣言》的诞生地——德国

1921年朱德经上海来到欧洲

并于1922年在柏林结识周恩来后加入了中国共产党

在德国留学时期的朱德。

1923年至1924年期间

朱德来到哥廷根大学学习社会科学专业

朱德留学时已年近40岁,从戎多年

他在这里拓展了视野,了解了西方工业国的情况

这里是朱德彼时生活的圆心

也是朱德的“革命办公室”

据档案记载

朱德在课业之外组织、参与了不少社会活动

俄罗斯五一村帕尔科瓦亚大街18号

位于莫斯科市郊五一村的中共六大会址常设展览馆。

距莫斯科市中心约40公里的五一村帕尔科瓦亚大街18号

是一栋三层高的典雅小楼

这座看似普通的建筑

却在中国共产党的历史上留下了不可磨灭的印记

它,就是中国共产党第六次全国代表大会(中共六大)会址

在中国人民饱受磨难的时候

在中国革命最艰难的关头

来自中国各地的140多名中共代表

为了国家和民族的前途命

在俄罗斯人民和国际组织帮助下

冒着生命危险,冲破重重险阻

远涉万里来到莫斯科,召开了中共六大

修复前的中共六大会址遗址。

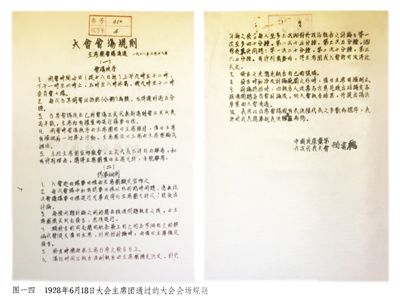

中共六大会址常设展览馆里陈列着的档案资料,记录了中共六大召开时的情况,向公众还原那段历史。资料图片

六大,是中共历史上

唯一一次在境外召开的全国代表大会

在小楼二层会议室里

共产国际代表布哈林作了《中国革命与中国共产党的任务》报告

瞿秋白作了政治报告

周恩来作了组织报告和军事报告

李立三作了农民问题报告……

修缮一新的中共六大会址展览馆。

中共六大会场(复原后)。

比利时南部沙勒罗瓦劳动大学

沙勒罗瓦劳动大学。新华社记者 郑焕松 摄

始创于1903年的沙勒罗瓦劳动大学

与传统意义上的大学不同

办学目的是让工人享受到尽可能多的教育

20世纪20年代

这里曾经是中国共产党早年在欧洲的重要活动中心之一

聂荣臻、刘伯坚、熊味耕、何长工等革命先辈曾在该校勤工俭学

聂荣臻上过课的化学实验室。刘军摄

1922年8月,聂荣臻在沙勒罗瓦劳动大学

加入了中国留欧学生在法国成立的

共产主义政党——旅欧中国少年共产党

从此开始走上为共产主义事业奋斗的道路

劳动大学主校区内几幢外表斑驳的红砖大楼

见证了当年中国学子的勤工俭学生涯

学校图书馆一间纪念室里保留了

一些中国留学生的珍贵资料

记录了他们远渡重洋、寻找革命真理的历程

(资料来源:新华网、人民网、中国共产党新闻网、光明日报等)