70年前,朝鲜战争爆发,在这场二战结束后最大规模的国际战争中,新华社作为唯一在中国人民志愿军中建立分支机构的国内新闻单位,共派出了100多位记者、编辑及工作人员赴朝

耳边是隆隆的炮声,头顶是美军侦察机,手中的笔仍在纸上沙沙作响。通过设在“水帘洞”里的前线编辑部,新华社发出大量的消息、通讯和述评,国内民众得以了解战争形势,国际社会得以听到来自中国的声音

志愿军战歌歌词是他们“发现” 的;罗盛教、邱少云、黄继光等“英雄儿女”是他们“发掘”的;有记者甚至还临危指挥了战斗……

他们记录报道那段气壮山河的英雄史诗,将生死置之度外。他们有的入朝24小时就牺牲了,有的在停战协议刚签署后不久倒下了。7位新华社新闻工作者永远留在异国的土地上

70年弹指一挥间,追思从未远去,让我们走近朝鲜战场上这群塑造 “最可爱的人”的新闻工作者,走近这支以笔为枪保家卫国的“笔墨劲旅”

抗美援朝时期,新华社先后派出大批记者赴朝参加新闻报道工作,图为新华社志愿军总分社部分记者在朝鲜战地合影。前排右起:普金、高向明、何友、陈伯坚、于逢源、朱承修、刘尔宁、何日红;后排右起:崔佳山、刘紫池、殷步实、戴煌、苏群、李方诗、王玉章、成一、徐熊、纪兆璞、曾思明、谢芝麟、丁德润、路云、李翼振。

“新华社朝鲜北部某地七日电……共和国人民军最近在朝鲜西北部的作战中取得了重要胜利。在此次作战时期,有中国人民抗美援朝保家卫国志愿部队的组成,这个志愿部队在人民军总司令部统一指挥之下,和人民军一道参加了作战。

在中国人民志愿部队的参加之下,人民军在温井、云山一带击溃了李承晚匪军第二军团四个师及美军一部,迫使该方面美国侵略军及李承晚匪军逃至清川江以南。”

这是1950年11月7日,新华社播发的志愿军入朝作战第一条电讯,也是10月19日志愿军入朝作战后,我国第一次公开披露志愿军参战情况的战报。

“新华社这篇《朝人民军在中国志愿部队援助之下已在朝鲜西北部取得重要胜利》电讯消息一出,即成为国际上最大的新闻头条,给了包括美国在内的‘联合国军’各参战国极大震动。11月8日,《人民日报》在一版头条刊登。”

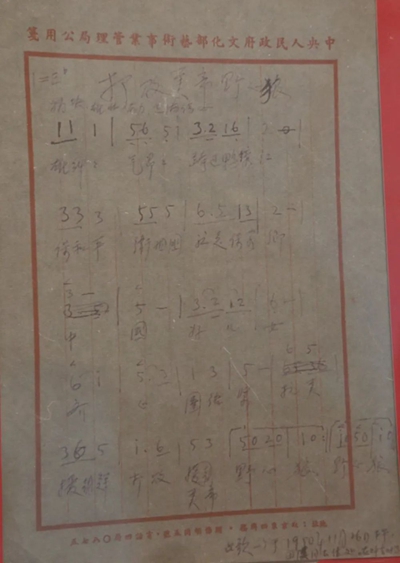

在新华社社史馆二楼的展厅里,除了上述文字,还摆放着当年电文的手写原稿,战地记者的笔记本、记者证,以及获得的各种军功奖章,还有战场上用过的电文发报机……

在北京佟麟阁路新华社大院的这座古建筑里,不仅陈列着当年新华社记者奔赴抗美援朝战场的相关文物史料,更有刻在烈士墙上的雕像和不朽的名字。

总喜欢过来转转看看的朱承修老人,如今身体已大不如前,面对新华社后辈记者的采访,90岁的他,思绪沉浸在70年前的峥嵘岁月中。

1950年6月,朝鲜战争爆发,新华社先后派出陈伯坚等50多名记者、编辑赴朝,组建了新华社志愿军总分社及其分支机构。这是新华社历史上首次向国外大规模派出记者采访报道。

“在整个抗美援朝战争中,新华社是唯一从总部到各兵团有系统机构的对外报道单位,另一个新闻机构《志愿军报》是部队内部报纸。”朱承修在回忆文章中写道。

据不完全统计,仅在1951年和1952年两年中,新华社志愿军总分社共向总社发回消息、通讯、述评约1000篇,平均每月发稿40多篇。

新华社记者奔赴前线,将生死置之度外,用笔和镜头记录那段气壮山河的英雄史诗。新华社发自朝鲜的一条条电文,真实报道了中国人民志愿军和朝鲜人民军取得的重大胜利,反映了战争的进程和基本形势,揭露了美帝国主义的侵略本质及其失败,广为传播志愿军战士舍生忘死、浴血奋战的英雄事迹,始终感召、鼓舞和激励着出征战士和国内各族人民同仇敌忾、万众一心的爱国情怀,直至最终赢得抗美援朝战争的伟大胜利。

“新华社关于上甘岭战役报道,采写播发的黄继光、杨根思、邱少云、罗盛教等英雄人物报道在国内外产生了重要影响。”新华社新闻研究所高级编辑万京华,1994年开始从事新华社社史研究,其中包括抗美援朝报道相关研究。她说,“新华社在朝鲜参加抗美援朝新闻报道工作的除志愿军总分社外,还包括平壤分社,以及在开城谈判期间参加我方代表团新闻处工作和中国记者团的人员,此外还有从事对外、摄影报道的记者。同时,新华社还分批派出许多报务员、机要员、译电员等赴朝鲜前线工作。”

在朝鲜战场上,新华社每一位工作人员都经历了生与死的考验,其中7位新闻工作者牺牲,100多位记者、编辑和报务、机要人员获得了朝鲜二级国旗勋章、三级国旗勋章和军功奖章。

1992年10月,时任新华社总编室副总编辑的朱承修重返朝鲜桧仓,专程到中国人民志愿军烈士陵园,为与自己同批入朝的郭普民、高健飞,以及后来牺牲的刘鸣等烈士献上鲜花,深深鞠躬,并长久伫立。朱承修说:“在那寂静幽深的山谷里,眼望长眠朝鲜战场的同事们,那是一种难言的情感……”

70年弹指一挥间,追思从未远去,让我们走近朝鲜战场上这群塑造“最可爱的人”的新闻工作者,走近这支以笔为枪保家卫国的“笔墨劲旅”。

“纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览”中,展出的《中国人民志愿军战歌》手稿。新华每日电讯记者 刘小草 摄