参加核试验任务中的林俊德同志(左一)(资料照片)

从原子弹到氢弹、从大气层核试验到地下核试验,林俊德始终瞄着最前沿、最难啃、最急需的课题攻坚克难。

20世纪80年代初,为适应地下核试验爆炸力学测量和研究需要,基地决定研制某种力学装置。当时,这种装置用传统的驱动技术,在国内外已经相当成熟,有人建议借鉴别人的设计来做。

不吃别人嚼过的馍,不食别人剩下的饭。凭着坚实的技术基础和强烈的科研自信,林俊德独辟蹊径,发明了新型的气体驱动发射机构,历经两年多的反复设计、加工和试验,成功研制出高效、安全、环保、性能优良的力学实验装置,至今仍被许多国内大学和科研机构广泛应用。

1966年的冬天,我国将要进行首次氢弹试验。这次试验方式由塔爆改为飞机空投,需要在高空对冲击波进行测量,要求必须尽快解决自记仪高空防冻、高空定点、落地防震等一系列难题,这对林俊德和他的项目组提出了新的严峻考验。

由于仪器要在很低的温度下工作,当时没有实验室,林俊德他们就背着仪器跑到附近的天山上做实验。

数九寒天,白雪皑皑的天山上,夜间气温骤然降至零下20多度,冻得人胡子眉毛都结了霜。空气稀薄,让人喘不过气来,每走一步都感到头重脚轻,十分困难。

氢弹的爆炸成功,又一次令国人振奋,世界震惊。

1996年7月29日,在成功进行了一次地下核试验后,我国政府发表声明,宣布从当年7月30日起暂停核试验。以此为标志,基地的建设发展进入了一个新阶段。

进入新世纪后,作为爆炸力学的高级专家,林俊德没有停止前进的脚步。他担当10多项国防科研尖端课题研究,一年几乎有300多天都在大漠戈壁、试验场区度过。他以一个科学家的独特思维,敏锐发起了地震核查技术研究,在第一时间准确判断出是爆炸还是地震,为党和国家决策提供了重要依据,为我国参与国际禁核试核工作赢得了重要发言权。

一个人“发狂”工作一阵子容易,一辈子很难。有人说,他的科研人生就像激光一样,方向性强,始终盯着创新。

他研制的钟表式压力自记仪,在我国第一颗原子弹成功爆炸测试中,做出了重大贡献。

在我国停止核试验后,他的爆炸力学理论和实验方面的研究成果,被应用于国防尖端武器研制、工程防护和民用爆破等相关领域。

他的爆炸检测关键技术及应用等科研成果,曾先后获得国家和军队20多个重大科研奖项,而这些成果,就像他的名字一样,长期以来不被外界所知。

习近平总书记在给国测一大队老队员、老党员的回信中说,忠于党、忠于人民、无私奉献,是共产党人的优秀品质。党的事业,人民的事业,是靠千千万万党员的忠诚奉献而不断铸就的。

天山“马兰红”

马兰革命烈士陵园“H”形代表着核武器和中国人民爱好和平意愿的纪念碑上,铭刻着这样的碑文:

“他们的生命已经逝去!但后来者懂得,正是这种苍凉与悲壮,才使‘和平’二字显得更加珍贵。”

纪念碑底座和台阶用附近天山上的马兰红花岗岩砌成。这种石头,看上去并不鲜艳夺目,甚至显得有点黯然平淡。但一经暴雨烈日,便马上呈现出残阳如血的殷红色。这种被当地人称为“马兰红”的石头,就是马兰人的英雄本色。

“艰苦奋斗、无私奉献的马兰精神,使我们赢得了国家和人民的尊重,这是我们的传家宝,千万不能丢。”这是弥留之际,林俊德最后的交代。

走进罗布泊的人,无论是从海外归来的科学家,还是刚从战场上下来的军人,他们为了实现一个共同的目标,自觉把个人理想与祖国命运紧紧地联系在一起。

林俊德这一辈子就是为核试验而生、为核试验而活的人。

从第一颗原子弹试验起,林俊德和妻子黄建琴在核试验的人生路程上,相扶相携走过了45个春秋。

在一次看电视节目时,当主持人说“有爱你就大声说出来”时,林俊德对坐在身边的妻子黄建琴深情地说:“我们一起生活几十年了,没说过我爱你,但实际上都做到了。理解对方,默默支持对方,这就足够了!”

万人一杆枪,众人一面旗。在那个特定的年代,第一颗原子弹的参试者们都严守“上不告父母,下不传妻儿”的保密要求,以“出差”为由匆匆告别亲人,西出阳关,远走大漠。

在马兰,几乎人人都耳熟能详地讲述那棵老榆树的爱情故事:

奉命秘密出征的王茹芝教授与她的丈夫张相麟,一天竟在罗布泊的一棵老榆树下不期而遇。老榆树就像一个信物,更是一种见证,这个近乎牛郎织女般的爱情故事,被组织指挥核试验任务的张爱萍将军知道后,将军遂将这棵老榆树起名为“夫妻树”。

林俊德和黄建琴虽不在“夫妻树”下相识,但罗布泊就是他们的月下红娘。当时在核试验中小有名气的林俊德,不知何时竟悄悄地走进了黄建琴这个从南京大学毕业、来场区工作不久的女大学生心里。

1967年春天,一把桌椅一张床,他们俩人的行囊合到一起,就算结婚了。

茫茫戈壁,他们一次次目击了大漠之光,一次次聆听了东方巨响,每一次都是激动地相拥而泣,热泪盈眶。

试验场区一年一场风,从春刮到冬。风沙满天,有时刮得人站都站不住,人在对面都互相看不见。饮水困难,他们只能喝孔雀河的水,河水又苦又咸,有人喝了拉肚子,几天都起不了床。

出生于福建省永春山区的林俊德,是新中国培养出的科学家,是靠党和政府的助学金读完中学、大学的。为此,林俊德常对儿女们说,能有今天,离不开党和国家的培养,做人一定要懂得感恩,要赤诚报国。

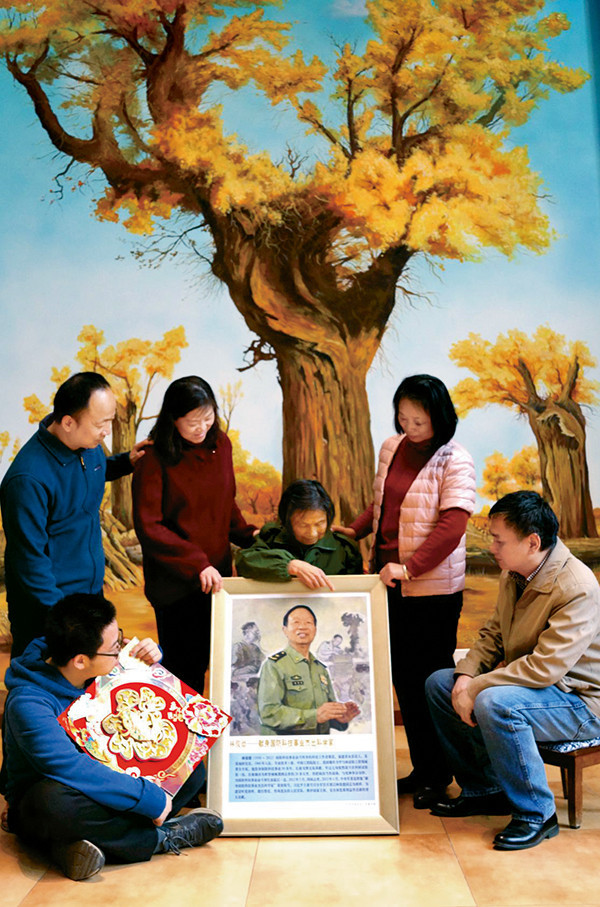

《林俊德的全家福》——2019年春节前夕,林俊德同志家人与林俊德英模挂像合影 。 李嘉伟/摄

林俊德从浙江大学毕业入伍,在戈壁滩一干就是几十年。

“献了青春献终身,献了终身献子孙。”林俊德这一生带出了那么多优秀的研究生、博士生,但自己的女儿却没能够考上大学,这始终是林俊德心里的一个痛。他心怀愧疚地对女儿说:“你是我们的第一个孩子,没有教育孩子的经验,是我们的实验品,你就多担待点吧。”

出门在外,吃请、请吃的活动林俊德从不参加,他就喜欢自助餐;讨论会上该说就说,不管在座的官大官小,从不畏惧;军内外各种评比会,只要不是自己专业范围内的,他一概谢绝参加。基地为他报全国先进和何梁何利奖,被他坚决拒绝;外单位评院士送材料的人,每次都被拒之门外;有人求基地领导说情,说评审会上林院士这一票很关键,希望帮着通融通融。领导一听就笑了:“别白费劲,连我送点茶叶他都再三推辞,你们还是好好准备吧。”

有时,林俊德也感叹自己一生最大的缺点就是不懂人情世故,不会“做人”,可在领导和同志们的心里,他是一个难能可贵、很纯粹的人!

身为院士和博士生导师的林俊德,临终前家里没有一件像样的家具。一个补了又补的铝盆,用了十多年;一块手表坏得都磨手了,就用透明胶粘住,一直戴到他临终。

林俊德生命最后的这段时光,也是他一生中陪伴家人最长的日子。

病房里,握着林俊德慢慢变凉的手,已是霜染鬓发的老伴儿黄建琴说:“老林啊老林,这是我第一次把你的手握这么长时间。40多年了,你把家当旅馆,一心扑在工作上,活着的时候,你是国家的、军队的,你现在终于属于我了……”

“我一生从来不给组织添麻烦,死后把我埋在马兰。”这是林俊德对组织上的最后请求。